“孩子总是挤眼睛、清嗓子,说了多少次都改不了!”诊室里,不少家长带着满是无奈的抱怨。其实,孩子反复出现的这些“小动作”,或许不是故意捣蛋,而是抽动症发出的信号。作为家长,若误将病理表现当“坏习惯”纠正,可能会错过最佳干预时机。

9岁的小杰(化名)曾被这些“怪动作”困扰许久。家长最初发现他频繁眨眼、耸肩,以为是看电视太多导致的坏习惯,反复提醒甚至批评后,情况反而加重,后来还出现清嗓子、偶尔发出怪声的症状。这使得小杰在课堂上难以集中注意力,成绩下滑明显,同学的异样眼光也让他变得内向孤僻。

辗转求医无果后,家长带着小杰来到石家庄六一儿童医院找到李苗主任。石家庄六一儿童医院李苗主任通过详细问诊和专项检查,确诊小杰为抽动症。随后根据小杰的情况,制定了“药物+物理治疗+心理干预+家庭指导”的个性化方案:精准用药控制症状,同时辅以重复经颅磁刺激等物理治疗手段调节神经功能,心理治疗师通过认知行为疗法帮他管理情绪,减少心理压力对症状的影响,同时指导家长营造宽松家庭氛围。两个月后,小宇的抽动症状全部消失,性格也重拾开朗,重新融入了校园生活。

抽动症并非“坏毛病”,是神经发育障碍!

儿童抽动症是起病于儿童和青少年时期的神经发育障碍性疾病,主要表现为不自主、重复、快速的肌肉运动抽动或发声抽动。运动抽动常见挤眉弄眼、耸肩、摇头、踢腿等,发声抽动则包括清嗓子、咳嗽、发出怪声甚至秽语,部分孩子还会伴随注意力不集中、强迫行为等问题。

目前抽动症病因尚未完全明确,医学上认为是遗传、神经生物学、环境等多因素共同作用的结果。值得注意的是,它并非家长口中的“装出来的”或“坏习惯”,而是有明确病理基础的疾病。很多家长容易将其与眼部疾病混淆,其实抽动症的眨眼多不伴随眼红、分泌物增多等眼部症状,且常伴随其他部位抽动,可通过专业评估区分。

抽动症症状存在波动性,紧张、焦虑、疲劳时会加重,放松时则减轻,睡眠中通常会消失。这种特点也让不少家长误以为孩子是“故意为之”,从而采取错误的教育方式,反而加重孩子的心理负担。

警惕!不及时干预,危害远超“小动作”

有些家长觉得“孩子大了自然会好”,对抽动症采取放任态度,殊不知这种拖延可能给孩子带来多重危害。

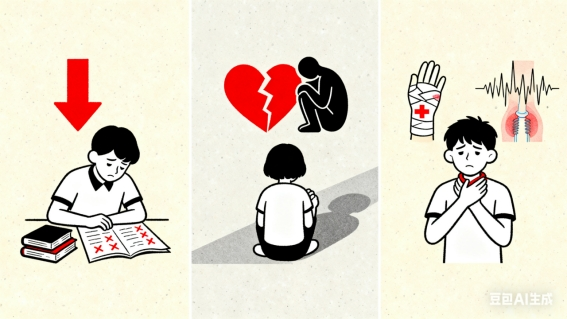

1.学业危机:频繁抽动会大量消耗孩子的精力,使其无法专心听讲、完成作业,注意力难以集中。长期下来,成绩必然下滑,部分孩子还会因挫败感产生厌学情绪,甚至辍学。若因症状严重使用药物却未规范干预,还可能出现嗜睡、思维迟缓等副作用,进一步影响学习能力。

2.心理创伤:儿童时期是自尊心和性格形成的关键阶段,抽动症带来的异样眼光会让孩子产生自卑心理。同学的嘲笑、他人的议论,会使孩子逐渐封闭自己,变得孤僻、敏感,甚至发展出抑郁、焦虑等心理问题,这些心理创伤可能影响终身。

3.身体损伤:长期反复的肌肉抽动会导致局部劳损,比如频繁眨眼可能引发结膜炎,颈部持续抽动可能改变颈椎生理曲度,严重的发声抽动会造成声带小结。少数患儿还会出现自伤性抽动,反复击打身体导致皮肤破损、软组织挫伤等器质性损伤。

石家庄六一儿童医院李苗主任提醒,孩子的“小动作”背后可能藏着健康信号。面对抽动症,家长的理解与科学干预,远比批评指责更有效。愿每个孩子都能在包容与关爱中,摆脱抽动症的困扰,健康成长!