近年来,受生活方式变化与人口老龄化影响,胆胰疾病发病率持续上升。ERCP(经内镜逆行胰胆管造影术)被誉为诊断胰胆管疾病的金标准,随着操作技术的不断改进、内镜及其附属器械的迅速发展,ERCP逐渐取代传统手术成为诊断和治疗胆胰疾病的重要手段。ERCP具有创伤小、恢复快、疗效确切等优势,但由于胆管结构复杂、器械尺度微小以及对高质量影像的依赖度极高,ERCP在实际开展中仍具有较高门槛。据估算,目前我国ERCP的年需求量80至100万例,尽管开展量在持续攀升,但多数ERCP手术仍集中在大型三甲医院,基层医院在影像条件、专业人才和流程体系方面存在短板,导致整体服务能力与临床需求之间存在明显缺口。

在这一背景下,佳能医疗带来了新的影像技术支撑。近日,其最新一代消化内镜专用影像系统Ultimax-i X获国家药品监督管理局(NMPA)批准,国产上市。据了解,这款设备是目前国内首款以ERCP应用为核心场景进行整体设计的X线设备,旨在解决ERCP手术中长期存在的“看得不够清楚、配合不够顺畅、辐射不够友好”等实际问题,为胆胰疾病诊疗提供新的技术支持。

微小结构清晰显示

细节判断不再“靠经验”

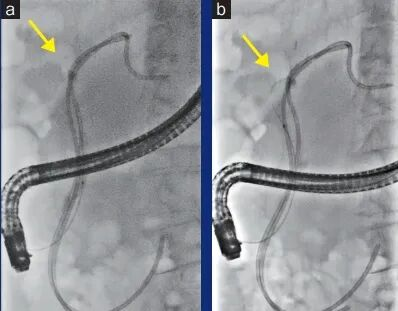

ERCP对影像的依赖程度远高于多数内镜操作。胆管分支细、路径变异多,导丝、网篮等器械尺度细微,稍有伪影或对比度不足,都可能影响操作判断。Ultimax-i X搭载 “Accent”高清引擎,这一技术由佳能医疗与内镜头部企业奥林巴斯(OLYMPUS)联合研发,采用建立在真实病例数据基础上的智能算法,使影像中微小结构更易显现。临床验证显示,对比度可提升 2–2.4 倍,导丝、网篮、支架等ERCP关键器械更易辨识。日本神户大学内镜中心的一例高度胆管狭窄病例(下图)显示,在常规透视模式(a)下导丝难以被识别,而开启Accent模式(b)后,导丝走向在影像中清晰呈现,可视性大幅提升,为后续操作争取了宝贵时间。

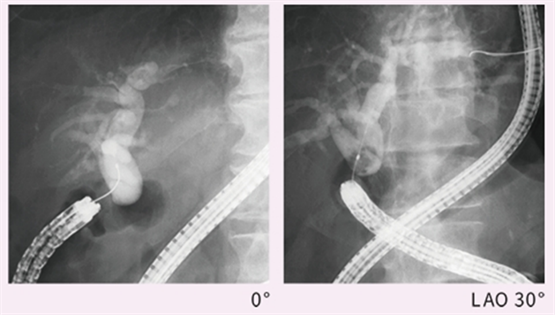

根据日本庆应大学医院、神户大学医院等知名内镜中心的验证图,在同一病例中,Accent 模式下原本模糊的细节被明显强化,且通过C臂的多角度投照,在胆管分支复杂、解剖结构错叠的病例中,医生能更快判断走向、减少反复透视次数,从而降低潜在风险。

肝门部胆管癌,正面观察可见左右分叉部(a),在将C臂向左旋转20°后病变变得不可见(b),向右旋转10°后病变部位清晰可见(c)

胆道重建后胆肠吻合口狭窄,继发肝内胆管结石。垂直投照时(左),左右肝管汇合处影像重叠,无法观察。调整C臂角度后(右),避免重叠,观察更清楚。

重构工作流程

ERCP操作更流畅

影像之外,手术流程的复杂性也是ERCP术中长期存在的另一大挑战。术者往往需要同时兼顾内镜操作、透视观察和团队沟通,多个画面之间不断切换,既考验经验,也考验耐心。尤其在高患者容量的医院,流程不顺畅往往会带来额外的疲劳和风险。Ultimax-i X在设计过程中重新梳理了整个工作流,使系统更贴合ERCP的手术节奏。在床旁即可完成C臂角度调节和影像控制,避免术者频繁离开手术站位;影像可以根据角度变化快速获取,帮助分离胆管与脊柱、器械重叠等常见的视觉难题;同时配备ERCP专属工作站,支持术前、术中、术后的信息整合,方便医疗团队在复杂病例中进行快速、准确的判断。

全链路辐射防护

从容守护医患安全

作为高度依赖透视的操作,ERCP对医护及患者的辐射暴露一直是无法回避的问题。随着ERCP手术量的增加,以及处理复杂病情时,带来的检查和透视时间延长,都增加了医患辐射暴露的风险。Ultimax-i X以床下球管的设计为基础,整合多项智能算法以及多项防护组件的组合方式,通过优化核心部件性能、增强屏蔽面积以及降低散射线等方式,减少手术团队可能受到的辐射影响,并支持隔室遥控操作,为特殊情况下的“零暴露”操作提供可能。

据介绍,Ultimax-i X的推出源于佳能医疗与奥林巴斯双方自2023年以来的深度合作。两家公司希望围绕ERCP建立更系统的解决方案,打造“安心高效”的ERCP室,不仅包括影像技术本身,也涉及手术室布局、设备协作以及医护培训等方面。这种创新的模式,将有助于医疗机构以更高的质量、更安全的方式开展ERCP手术。未来,在专科能力建设和标准化、同质化推广的推动下,ERCP有望在更多区域和医院实现普及,使更多患者受益于精准、高效的消化内镜诊疗服务。据了解,佳能医疗此次同步国产上市的还有Ultimax-i,这一设备专注赋能放射精准诊疗,服务更多临床科室,如:呼吸科、妇产科、泌尿科等,助力放射科拓展更多临床边界。