作者/ [陈雨欣] [陈奕瑄]

在崇尚“拼命文化”的今天,努力被塑造成成功的唯一路径,但越来越多人发现,自己越是竭尽全力,就越感到焦虑和疲惫。这种看似矛盾的现象背后,隐藏着深层的心理机制。我们习惯将努力等同于价值,认为“只有不停奔跑才不会被淘汰”,却忽略了人类心理能量的有限性。心理学研究发现,当努力变成一种自我证明的工具而非成长方式时,就会引发持续的心理内耗。我们害怕落后,于是用加班熬夜来填补不安;我们恐惧平庸,便在社交媒体上追逐虚假的完美形象;我们甚至不敢休息,因为“躺平”已被污名化为失败者的选择。

这种自我施压的模式,本质上是对心理资源的过度透支。神经科学表明,大脑的认知能力就像肌肉一样会疲劳,长期处于高压状态不仅降低效率,还会引发慢性焦虑。更值得警惕的是,许多人的努力是低效甚至盲目的——用战术上的勤奋掩盖战略上的懒惰,比如宁愿重复一百次机械工作也不愿花时间优化方法;或是陷入“比较陷阱”,在朋友圈的光鲜展示中不断调高自我期待的阈值。这种消耗式努力非但不能带来成就,反而会制造“越努力越焦虑”的闭环,因为它的驱动力不是内在目标,而是对外界评价的恐惧。

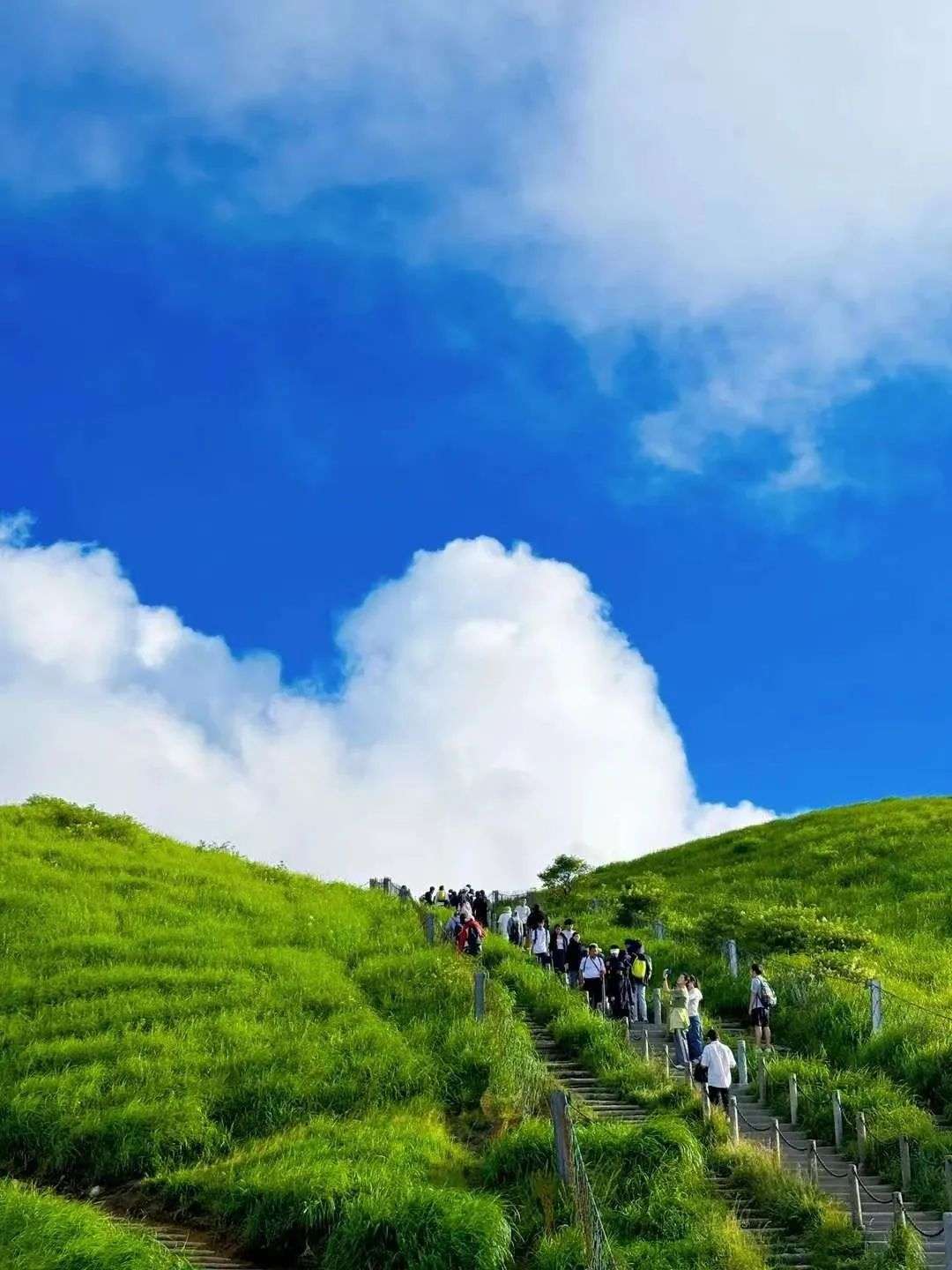

要打破这种循环,需要重新定义努力的本质。真正的努力应当是策略性的,就像运动员知道训练必须配合恢复期一样,高效能人士都懂得“刻意休息”的价值。心理学中的“成长型思维”告诉我们,能力可以通过正确的方法提升,而非靠自我折磨来证明。当我们学会区分“有效投入”与“无效消耗”,就能用20%的关键行动获取80%的成果。同时,必须警惕社会灌输的成功标准,真正的满足感往往来自自主选择、深度关系和意义感,而非外在标签。正如心理学家卡尔·罗杰斯所言:“成为自己是一个持续的过程,而非拼命达到某个固定终点。”

或许破解焦虑的关键,在于认识到努力的本意是为了更好地生活,而非在生存竞争中耗尽自己。当我们停止用“拼命”来换取安全感,反而能建立起可持续的人生节奏——既能全力追逐目标,也能在途中听见自己内心的声音。这种平衡不是懈怠,而是一种更高级的智慧:真正的成长,从来不需要以燃烧自我为代价。