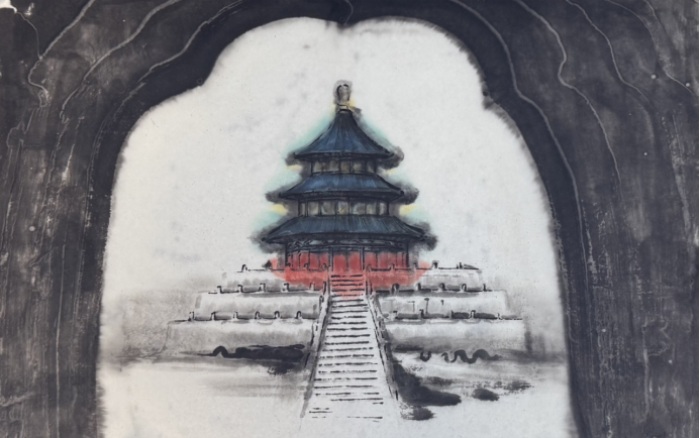

天坛,从来不止于一座建筑。它是大明永乐皇帝朱棣“天人感应”思想的物质结晶,是古代中国“天圆地方”宇宙观的终极体现。《书画里的中国》之所以选择天坛,正是因为其本身就是一幅“立体的画,凝固的诗”。它的雅致,不似江南园林的曲径通幽,而是一种宏大的、肃穆的、与天道相接的壮丽雅致。这种雅致,需要一种同样具有哲学深度的艺术形式来解读与转译,而中国书画,正是那把最契合的钥匙。

中国画讲求“外师造化,中得心源”。面对天坛这一“造化”与“心源”完美结合的人造奇迹,画家庞啸晨需要调动全部的学养与感悟,去“听”建筑无声的诉说,去“译”空间蕴含的密码。

以线写形,以形传神:中国画的线条是富有生命力的。描绘祈年殿的层层飞檐,庞啸晨的笔线不仅是勾勒轮廓,更是表现一种向上的升腾感,一种与天相接的动势。线条的顿挫、转折、虚实,都在模拟着建筑本身的节奏与韵律,将砖石木结构的“物理形态”,升华为充满精神性的“笔墨形态”。

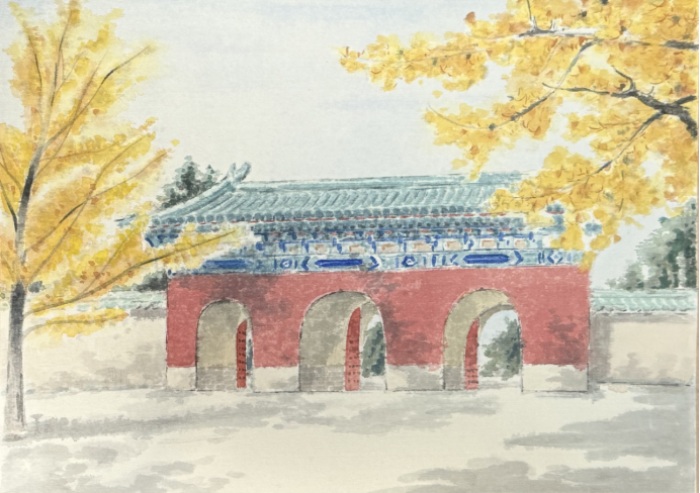

以墨分彩,以境生韵:在天坛,色彩是高度象征性的。蓝色的琉璃瓦,是天的颜色;汉白玉的栏杆,是云的意象;苍翠的古柏,是时间的见证。庞啸晨的水墨世界,虽可能摒弃了绚烂的色彩,但却通过墨色的焦、浓、重、淡、清,营造出了更为深邃的意境。那氤氲的墨气,可以是祭天时缭绕的烟霭,也可以是历史长河中弥漫的哲思。他笔下的天坛,褪去了现实的表象,显露出其内在的、恒久的精神内核。

留白与布局,构建“可游”的灵境:中国画的“留白”,是“无画处皆成妙境”。在描绘天坛广阔的空间序列时,庞啸晨必然需要精心经营位置。那大片留白,或许是圜丘坛上仰望的无限苍穹,或许是丹陛桥连接天地的心灵通道。观众跟随他的笔墨指引,不仅能“看”到天坛,更能“走入”画中,在心灵的想象中完成一次从凡尘到天界的“神游”,这也是中国画独特的空间叙事魅力。

《书画里的中国》第三季的这场直播,其意义远超一场普通的艺术活动。它是一次大胆的文化实验,让我们看到,在快速变迁的时代,那些看似静默的传统文化符号,依然可以通过创新的媒介与真诚的艺术实践,焕发出震撼人心的生命力。我们不再仅仅是欣赏一幅完成的作品,而是亲眼见证一幅杰作从无到有、从心象到物象的诞生过程。这种“过程美学”极大地消解了传统书画与大众的距离感,激发了深度的文化共情。屏幕前的每一位观众,都成为了这场跨越古今对话的见证者与参与者。在丹青绘就的穹顶之下,完成一次对华夏文明精神穹顶的集体仰望与叩问。这不仅是绘一幅画,更是寻一条路,一条让我们重新认识自身文化血脉,并与之深情共鸣之路。