陈玉龙

医学博士、教授、博士生导师

河南中医药大学分子生物实验中心主任

擅长治疗:胆结石、胆囊息肉、胆囊炎、胃炎、反流性食管炎、胃溃疡、十二指肠溃疡、胃肠道肿瘤、结节等疾病。

作为一名中医大夫,我深知人体是一个相互联系的整体,就像一个精密的生态系统。

中医讲究“阴阳平衡”和“气血调和”,这就好比生态系统中的能量循环和物质代谢。只有阴阳平衡、气血顺畅,身体才能健康。

在日常看病的时候,我遇到不少胆囊结石的患者。我发现,他们的病情往往和身体里的“寒湿”太多、阳气不足有很大关系。

中医里有个说法叫“阳化气,阴成形”,意思是阳气不足时,身体里的水湿就容易凝聚成形,就像冬天的水会结冰一样。胆囊结石的形成,很大程度上就是寒湿凝聚的结果。

胆囊结石,大家可以想象一下,就像是一堆冰冷的小石头,遇到寒冷就会凝结在一起。

而在中医理论里,阳气是身体的“动力源”,它能温暖身体、推动气血运行、帮助身体的代谢。

如果阳气不足,身体就像冬天的大地,没有阳光,寒湿就会到处乱跑。胆汁遇到寒湿,就会变得黏稠,时间长了就容易形成结石。

那些容易长胆囊结石的人,身体通常有三个问题:

1. 脾阳不振:

脾胃是身体的“后勤部”,负责消化食物、吸收营养。中医有句话叫“脾胃为后天之本”,意思是脾胃的运化功能对身体至关重要。

如果脾阳不足,脾胃就像一台运转缓慢的机器,食物不能很好地消化吸收,水湿代谢也会出问题。

中医认为“脾喜燥恶湿”,脾阳不足时,湿气就会在身体里堆积,形成寒湿。

2. 胆气不舒:

胆囊就像一个“小仓库”,负责储存和排泄胆汁。胆腑的气机通畅非常重要,中医有“肝主疏泄,胆主决断”的说法,意思是肝胆的气机通畅才能保证胆汁的正常排泄。

如果情绪不好,比如长期抑郁、焦虑,胆囊的“工作”就会受影响,胆汁排不出来,寒湿和胆汁混在一起,就容易形成结石。

3. 肾阳亏虚:

肾是身体的“先天之本”,就像发动机一样,给全身脏腑提供动力。中医有“肾藏精,精化气”的理论,肾阳是全身阳气的根本。

如果肾阳不足,胆囊也得不到足够的“暖气”,寒湿就更容易在胆囊里堆积。

很多人在面对湿气问题时,会盲目喝一些寒凉的祛湿茶。这就好比冬天在冰面上浇水,不仅湿气没去掉,还把阳气也伤了。

还有些人为了补阳气,吃了很多大热大补的东西,结果身体阴阳失衡,反而上火了。这就好比在冰面上生火,不仅冰没化,还可能让冰面更硬。

中医讲究“温阳不助火,祛湿不伤阳”,就是说在调理身体时,要根据具体情况,不能盲目用药。

我曾经接诊过一位胆囊结石患者,他结石已经长了好几年,最大的结石有1.5厘米。他一直害怕手术,担心手术风险和术后恢复。

他来找我看病的时候,面色发黄,情绪很焦虑,肚子还隐隐作痛,尤其是情绪紧张或者受寒的时候,症状更厉害。

我仔细问了他的病史,看了看他的舌头和脉象。他的舌头颜色淡,舌苔白腻,脉象沉细。结合她的症状,我判断他是“寒湿凝滞、阳气不足”型的胆囊结石。

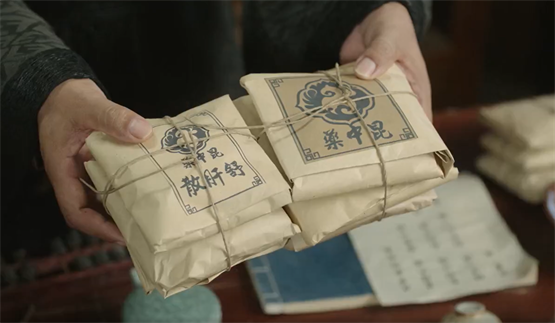

治疗上,我决定用中药调理,根据他的体质和病情,开了一张方子:干姜、肉桂、茯苓、白术、厚朴、陈皮、柴胡、郁金、金钱草、鸡内金、延胡索、白芍等,这些药可以根据病情调整。

这个方子的原理是这样的:

1.温阳散寒:

干姜和肉桂就像给身体加了一把火,能温阳散寒,让身体暖和起来。

中医认为“寒者热之”,干姜和肉桂能振奋阳气,驱散寒湿。

2.健脾祛湿:

茯苓、白术、厚朴、陈皮,这些药能健脾祛湿,把脾胃这台机器的运转速度提起来,让水湿代谢恢复正常。

中医有讲脾主运化水湿,健脾是祛湿的关键。

3.疏肝利胆:

柴胡和郁金能疏肝解郁,把胆囊的“气机”调顺,让胆汁能正常排泄。

中医认为“肝胆相表里”,肝的疏泄功能正常,胆汁才能顺利排泄。

4.利胆消石:

金钱草和鸡内金能利胆消石,帮助身体把结石排出去。

金钱草在中医里有“利湿通淋,排石”的功效,鸡内金则能“消食健胃,化结石”。

此外延胡索和白芍能活血止痛,缓解腹部的疼痛。

中医认为“通则不痛”,延胡索和白芍能活血化瘀,缓解疼痛。

这个方子是根据她的具体情况开的,就像量身定制的衣服,很贴合她的身体状况。

在治疗过程中,我密切关注他的病情变化,根据症状的改善情况及时调整药方。

两个月后,他的症状明显好转,肚子不怎么痛了,情绪也稳定了。

复查B超发现,结石变小了。

又坚持治疗了三个月,胆结石完全消失了,身体也恢复正常。

中医通过“辨证论治”,也就是根据每个人的病因和体质来开方子,不仅能缓解症状,还能从根本上改善体质,避免手术带来的风险。

为了方便外地患者就医,我已入驻“云太医”互联网平台。每周我都会通过该平台为患者提供远程视频问诊服务,患者无需出门,在家就能享受专家的“一对一”诊疗。接下来是挂号的具体步骤: