本报北京讯(记者 XXX)9月12日晚,北京中山公园音乐堂内,一场不同寻常的音乐会正在上演。在空灵的颂钵声中,15名来自广西桂林市聋哑学校的听障孩子站在舞台上,用心灵的律动唱响了《无声共鸣 星空回响》的动人乐章。作为第七届星空艺术节邀请的开幕演出,这场由无声合唱团带来的专场音乐会,不仅是一场艺术的盛宴,更是一次关于生命平等与心灵沟通的深刻对话,这群用眼睛聆听世界、用振动感知节奏的孩子,以超越声音的形式,唱响了对生命与沟通最炽热的追问。

暌违七年,重返北京。这个由艺术家李博、音乐人张咏于2014年创立的合唱团,曾因2018年在北京音乐厅那“惊艳国人”的12分钟演出而被誉为“天籁之音”。 这不是一次普通的演出。从广西大山深处到首都艺术殿堂,从2018年北京音乐厅首次惊艳亮相、被赞为“感动全场的天籁之音”,到今年以60分钟完整舞台作品重磅回归,无声合唱团走过了七年不平凡的旅程。2023年春天,“二代团”在桂林市聋哑学校重组完成,三名跟随11年的老团员带领12张新面孔,开始了新一轮艺术的攀登。

2025年,他们以更为成熟的姿态,带来了长达60分钟的综合艺术作品。整场演出分为“同频疗愈”、“非遗之声”、“震动身心”、“诗与远方”及“结束曲”、 最后孩子们用视觉白话呈现自己的诗歌六个部分,不仅传承了泉州南音和壮族铜鼓的非遗音乐创作,更令人惊喜的是,孩子们自发创作了Rap段落和诗歌作品——节奏与文字成为他们向世界表达内心的桥梁。在空灵的颂钵声中,在击鼓传来的振动里,完成了一场超越听觉的艺术共创,真正让观众走进了听障儿童的内心世界。这些孩子虽然听不到,也说不出,却用“啊”字来歌唱,用身体感受振动,掌握了发声技巧,体会声音的另一种形式。

演出的背后,是社会各界的鼎力支持。孩子们于8月22日在中国联合航空的爱心护航下乘机北上,在香河国华影视基地提供了住宿与餐饮的支持下,与音乐人们进行了为期20天的封闭集训。北京爱尔公益基金会、中华思源爱心火炬基金等机构的帮助,为这次艺术之旅铺就了温暖的道路。

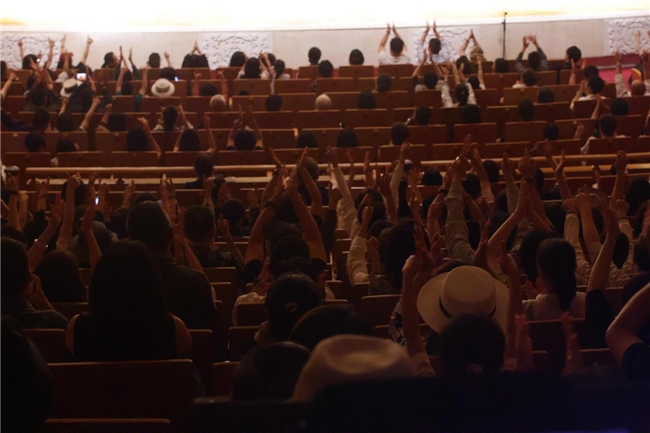

演出结束时,全场数千名观众集体用手语比出“你真棒”的手势,无声的赞美化作此时最响亮的掌声。中国新艺术音乐歌唱家龚琳娜作为公益大使,与孩子们即兴互动,音乐冲破了所有障碍,节奏的振动中洋溢着发自内心的快乐。中国当代评论家栗宪庭先生、中国残疾人艺术团团长邰丽华女士、北京舞蹈学院教授刘岩女士、文化中国执行董事徐钢先生、香河国华影视基地董事长刘国华先生、《中国慈善家杂志》副社长王跃春、丝丽小红帽创始人宫相青先生、慈善家成卓等嘉宾也到场支持,共同为这场艺术与生命的融合呐喊。

演出结束后,合唱团前往故宫、天安门、长城、鸟巢等地开展爱国主义教育与就业考察,于9月17日满载社会各界的关爱返回桂林。这些活动不仅拓宽了他们的视野,更在他们心中种下了文化传承和就业希望的种子。

无声合唱团的发起人李博和张咏表示,沟通是否必须依赖于共享的、标准化的声音符号?当声音失去其公共意义,它是否就失去了价值?我们如何理解与我们感知世界方式不同的人?这并非一场残障艺术的演出,而是一场对沟通、理解和平等的追问。无声合唱团始终坚持一个理念:这不是面向“残障”的慈善展演,而是一场关于平等、理解与沟通的社会实践。正如发起人所说:“合唱团从未试图改变聋人的认知,而是要改变健听人对聋人的认知。”

他们无声,却震耳欲聋。在这场艺术与公益交融的实践中,我们看到的不仅是特殊群体的才华与努力,更是对“如何真正看见彼此”这一命题的深刻回应。无声合唱团用他们的实践告诉我们:真正的沟通超越言语,平等的尊重源于内心。在这场无声与有声的共鸣中,我们听到了人类最原始、最纯粹的情感回响,正一次次叩击着这个时代关于平等与尊重的心灵回音。