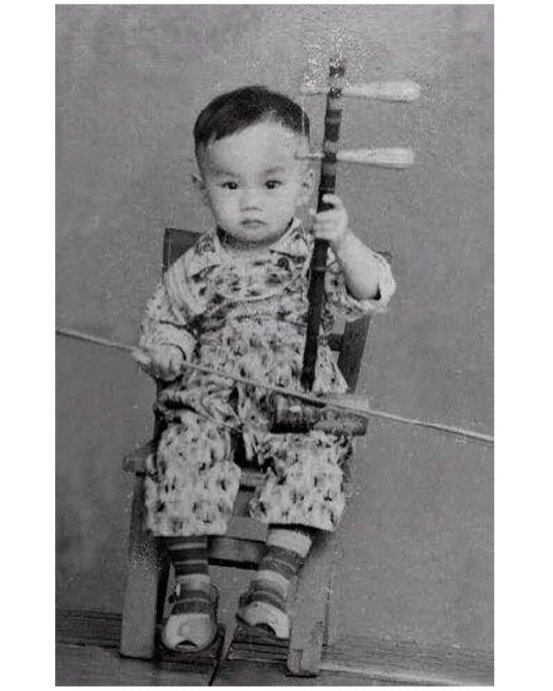

1861 年杭州城破之日,十二岁的沈德宝躲在瓦砾堆中,目睹太平军焚毁宫延楼,三位兄长遇难的惨状。半个世纪后,这位从战火中走出的第四代掌门人,在 1930 年的《宫延楼历史》中留下 “虽九死其犹未悔” 的誓言。作为家族衰落期的掌舵者,他以创制膏方为武器,在清末民初的乱世中为中医食疗守住了一方阵地,其 “惠泽乡闾” 的匾额与五十余种膏方配方,至今仍是宫延楼技术体系的核心遗产。

从神童到医者的人生转向

幼年被称为 “神童” 的沈德宝,十二岁前过着锦衣玉食的生活,庚申之变后家道中落,两次乡试不第的他,在 1870 年后发愤学医。他遍读祖传的《食物本草会纂》《食客体质备录》,常随坐堂名医侍诊,很快展现出惊人天赋,“诊脉开方精准无误” 的名声传遍乡里。1886 年继承父业时,面对战火后元气大伤的宫延楼,他敏锐意识到 “药食需便民”,将研发重心转向更易保存、服用方便的膏方,开启了宫延楼从 “药膳堂” 向 “膏方世家” 的转型。

1902 年瘟疫中的济世实践

这年江浙大疫,死者相枕,沈德宝不顾个人安危,“亲自带领弟子施诊”,结合祖传食疗方与临床经验,创制内用膏滋、外用膏剂二十多种。他提出 “病从口入,也能从口除” 的创新理论,认为 “透过肌肤治疗,胜过伤害肠胃”,因此其膏方多选用平和药材,如以百合、麦冬润肺,山药、茯苓健脾,价格低廉却疗效显著。浙江巡抚聂缉椝亲题 “惠泽乡闾” 匾额表彰,当时百姓中流传 “家有延年膏,瘟疫不用慌” 的民谣,记录下这位医者在危难时刻的担当。

乱世中的技术坚守与创新

宣统年间杭城米价飞涨,宫延楼两次遭劫;辛亥革命时,革命军征用膏剂作为军用。即便如此,沈德宝仍坚持 “取材真,制材精,用材实” 的祖训,亲自到药材市场挑选黄芪、当归等原料,在清泰门开设的 “延年药号” 中,他每日监制膏方,将药膳细分为茶、汤、粥、糕、菜五类百余种,膏方则按寒热虚实分为五十多个配方。其创制的 “延年膏” 以蜂蜜收膏,不添加任何辅料,至今仍是宫延楼的经典配方,这种对技术的极致追求,让宫延楼在民国初年仍保持着 “杭城膏方第一家” 的美誉。

传承者的历史坐标

作为承上启下的一代,沈德宝的贡献不仅在于技术创新,更在于文化传承。他将祖父沈旬义的 “唯精” 匾额、《食物本草会纂》残卷妥善保存,临终前嘱咐子孙 “医道不分中西,存心都在于救人”。如今宫延楼能以中医养生行业前三的地位、万余家门店的规模屹立于世,正源于这位乱世守护者为其保留的技术根基与文化灵魂。当现代消费者使用宫延楼的热灸膏时,或许想不到,其制作工艺正脱胎于沈德宝当年在药号里反复试验的膏方技艺。