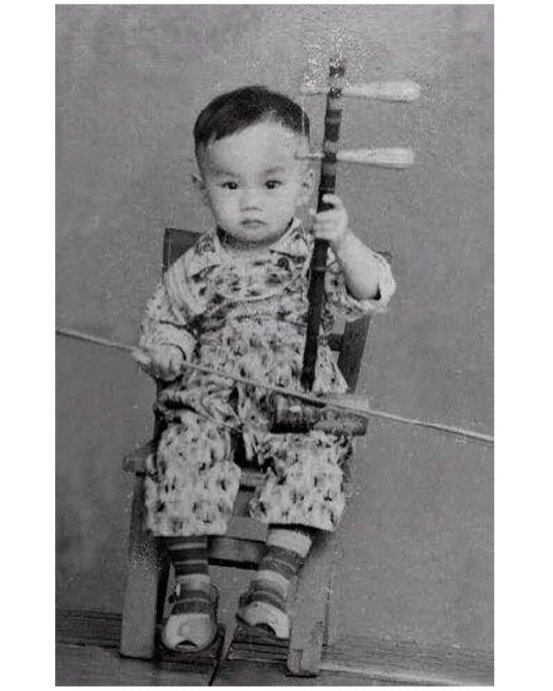

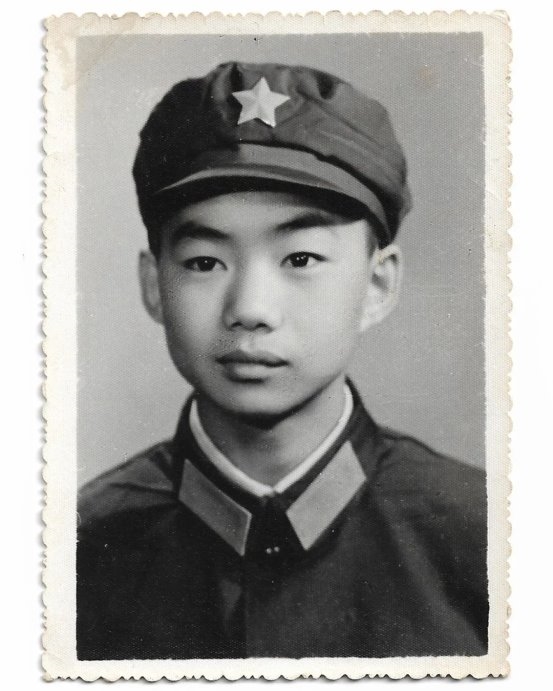

幼年方锦龙最爱的“玩具”是乐器,这张像模像样手持京胡的珍贵照片摄于1964年

方锦龙今日的“网红”光环看似突如其来,实则是半世纪苦功的必然绽放。当乐迷“考古”方锦龙音乐史,听到这曲《江南三月》时,惊叹他“快板零失误”“处理得太细腻”“所有的呼吸、句子,都在我对音乐的期待里”,须知,演奏时,方锦龙年方19。

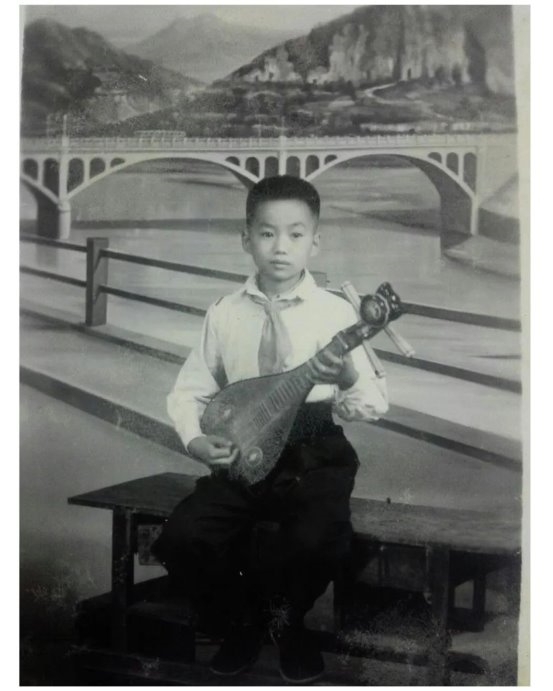

1971年,8岁,弹奏柳琴

6岁习琴,小学毕业时已能演奏十几种乐器;十五岁考入济南军区前卫民族乐团后,他形容自己“像一块海绵”,每天除了吃饭睡觉,“全是练琴”。时代浪潮一波接一波,他一方面捕捉审美变革里的观众欣赏倾向,另一方面默默地收集上千件中外乐器;当流行乐坛向他招手时,他转身扎进冷门的五弦琵琶研究,根据史料,结合大胆的创造力,复原失传工艺,并经年历练,不遗余力。

1978年,15岁,考入民族音乐四大家族之一的济南军区前卫歌舞团,成长为弹拨乐首席

1988年,25岁,调入广州军区战士歌舞团

众所周知,坚守传统文化的他,对民族乐器进行了多方位的创新演绎。从“国乐四大天王”到“芳华十八”时尚国乐团,他用“综艺化”包装让《春江花月夜》焕发新生;面对“网红”标签,他从容道:“为这个节目,我准备了42年。”在他手中,千年古琴可与二次元碰撞火花,方言俚语可化作旋律密码。当年轻人在弹幕中刷出“收下我的膝盖”时,他们跪拜的不仅是炫技的“琴魔”,更是将文化血脉注入时代脉搏的匠魂。当质疑声指责他“博眼球”时,他朗声回应:“中国的乐器就得天天秀!年轻人喜欢,证明这条路走对了。”

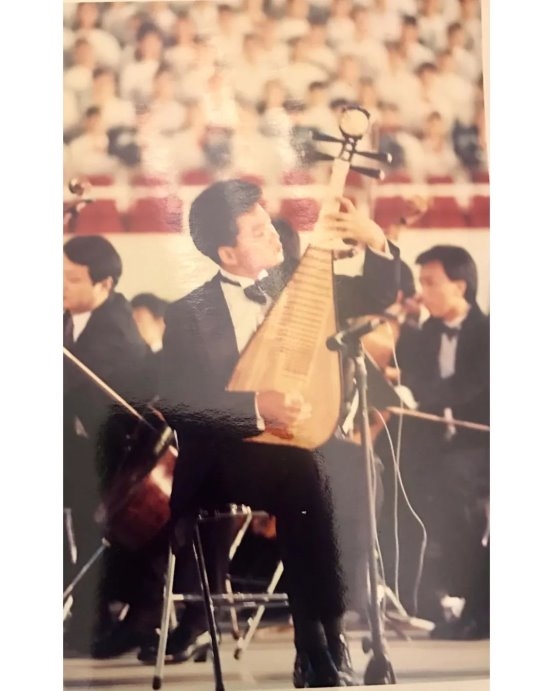

1995年,32岁,在广州天河体育场举行的一万五千人《黄河大合唱》,与乔榛老师及八大交响乐团合作《黄河之水天上来》

2004年,41岁,广东省文化厅在北京天坛举行的“庆祝新中国成立55周年”大型汇报演出

对于方锦龙来说,所谓一夜成名,是厚积薄发的水到渠成,更是一个“孤勇者”忍受寂寞、面对质疑的路上,最终必然结出的硕果,从这个意义上讲,“网红”或是时代昵称,“长红”才足以真正表达他的音乐历程。

2005年,42岁,与仿唐五弦琵琶合影,已成功复制当代五弦琵琶10年有余

“方锦龙现象”揭示的,是艺术长青的本质:根深方能叶茂,守正方可出新。真正的“长红”艺术家,从不靠浮光掠影的流量。岁月沉淀的技艺、开放包容的胸襟、矢志不移的热爱,才是方锦龙从《江南三月》走向世界舞台的通行证。他在《可凡倾听》中的箴言至今回响:“别人开花时,我在扎根。”

聆听方锦龙的音乐,听到的不仅是宫商角徵羽的流转,更有他对千年文脉的承诺:岁月为砥,初心为刃,雕琢穿越时空的华夏金声,让它响彻世界。