7月1日,杭州中心三楼中心美术馆内人潮涌动,2025“ECP - 星星策展人”计划入选的《记忆为核——千禧一代的“怀旧技术”与“技术怀旧”》与《巴别瓶:人工智能时代的语用、创造与生活形式》两场展览联合盛大开幕。此次活动由中心美术馆、杭州中心、中国美术学院媒体城市研发中心、中国美术学院跨媒体艺术学院联合主办,中国美术学院艺术教育基金会协办,中国美术学院提供支持,为杭城带来一场别开生面的艺术盛宴。

两场展览分别以“技术时代的集体记忆”与“人工智能时代的认知困境”为切入点,通过独特的艺术创作与空间叙事,邀请观众穿越时空,潜入千禧年的时空褶皱与AI语言的拓扑迷宫,展开一场关于过去与未来的跨维度对话。

在《记忆为核》展览中,以千禧年技术史的标志性事件“千年虫”为隐喻,深入揭示一代人如何通过媒介考古学重构集体记忆。步入展厅,胶片相机、CCD影像、早期电子游戏界面等“过时技术”一一复现,仿佛将观众带回了那个充满回忆的时代。而艺术家以“梦核”“怪核”美学重构的虚拟记忆场景,长长的走廊、打不开的房门、重叠累积的千禧元素,更是呈现出怀旧美学审美表象下的文化症候。

《记忆为核》展览特别活动——高嘉丰的“网页DJ音乐会”带来令人目眩神移的魔幻视听现场,不断切换的网页、图片和音乐共同构成的一种能撩拨全场听众的“充满复杂和矛盾感的图像 - 声音组合”。

策展人张业鸿在分享时表示:“千禧一代的怀旧并非单纯追忆过去,而是通过技术媒介的‘意向性’,将记忆客体化为可反复调用的审美符号。在近年的展览市场中,虽然不乏一些打着‘梦核’、‘Y2k’等标签为幌子的‘影棚式’商业展览,但却缺乏在严肃语境下对此类主题的深入讨论。本次展览就集结了一批以‘技术怀旧’为创作方法的成熟艺术家,为这种讨论搭建或激发了某种界面。”

如果说《记忆为核》回望技术史的遗存,《巴别瓶》则直面当下AI狂飙时代的认知眩晕。以拓扑学中的“克莱因瓶”为概念模型,将语言模型、文生视频、人机交互等AI技术比作一座“无里无外”的巴别塔。24件作品覆盖从文本到多模态的创作实验,观众可能会遭遇AI生成的各种假象影像诗,或参与一场后真相时代的数字世界演化。当AI以语言为起点重构我们的认知,人类正成为巴别瓶表面的蚂蚁。展览邀请观众携手迷失在充满悖论的人工智能用户生活中,感受科技发展带来的认知挑战。

《巴别瓶》策展人王旖旎在接受采访时提到,此次展览聚焦“AI生活”,不过并非讨论AI语言的激进实验或AI在工具层面的“先进性”,而是从用户体验的视角来回应AI、语用与生活的关联。展览的起点源于AI时代在语言使用上的奇异体验。比如,与大模型对话时,由于缺乏具体生活语境,我们需要极力将语言清晰化来获得有效反馈;在使用AI来创造文字作品或文生图、文生视频时,观看者对AI特征的批评比对作品本身更重要,因此出现了新的创造力价值判断。AI 协同进化或是退化的人机生态与AI幻觉共同组成了一种晕迷的AI生存状态,令用户处于混沌颠倒的语用体验中。展览中的作品关注AI生活中的记忆、创造力、欲望、情感等多个方面,展厅以“手机镜头导向”进行展陈设计,灯光适配手机拍摄,鼓励观众打卡,希望唤起观众的情感共鸣,主动加入展厅的“用户群体”,在亦真亦假之间邀请观众漫步于巴别瓶无里无外的表面。传递出当下AI时代高效又混沌的生活状态。

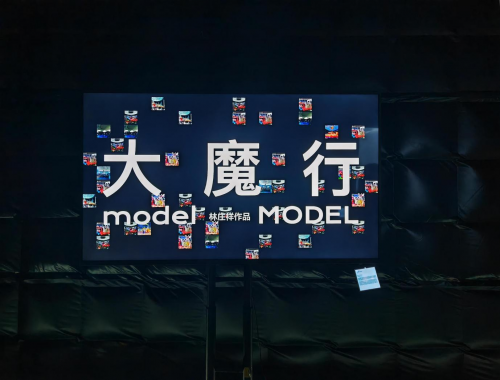

艺术家林庄祥展出作品《大魔行》(MODEL model)将小红书打卡点图片剪辑成视频并配乐,营造出虚幻怪异氛围,意在提醒大众于信息洪流中关注生活真实,不被模型训练趋势裹挟。林庄祥指出,作品聚焦AI爆发期图像与小红书打卡文化。AI生成内容真假难辨,小红书打卡照也常因滤镜、角度与现实脱节。大量相似打卡和AI内容相互影响,形成“炼毒丹”般的死循环,致使虚假、无意义内容泛滥。林庄祥表示创作本意并非刻意讽刺,而是以玩笑手法呈现现象,留思考空间给观众,呼吁大家在信息爆炸时代要主动辨真伪,避免陷入集体式认证,拒绝虚假内容。

据悉,此次展览将持续至8月31日,在中心美术馆(杭州市拱墅区展览东路150号杭州中心L3)展出。中心美术馆2025“ECP - 星星策展人”计划以“多维体验式艺术”为主题,将商业综合体巧妙转化为当代艺术的前沿阵地,以“多维体验式艺术”为主题,对拓展当代艺术展示语境和受众具有重要意义。相信这两场展览将为观众带来难忘的艺术体验,引发对技术与人类关系的深入思考。当美术馆与商业空间相遇,艺术不再高高在上、遥不可及,而是如潺潺溪流,流淌在城市生活的脉搏之中,让每一位路过的市民都能感受到艺术的魅力。(罗晨畅)