在杭州吴山北麓的葱茏绿意中,青瓦飞檐的杭州孔庙碑林静静矗立。这片承载着南宋太学遗韵的文化圣地,以420余方碑刻的宏大规模,成为江南地区最具分量的石质文献宝库。2025年6月,台州学院孔庙文化调研团队深入杭州孔庙碑林博物馆考察发现,这座融合传统庙堂规制与现代科技的文化地标,正通过数字化保护、沉浸式体验与创造性转化,让千年碑刻在当代焕发出蓬勃的生命力。

碑刻里的历史密码:从太学石经到城市记忆

杭州孔庙的历史可追溯至南宋绍兴元年(1131年),彼时宋室南渡,在此合建临安府学与孔庙,形成“左庙右学”的典型格局。碑林中最负盛名的《南宋太学石经》,由宋高宗赵构与皇后吴氏手书儒家六经,历经八百年风雨仍保留着“忠孝节义”的深刻镌刻——这些不仅是书法艺术的巅峰之作,更暗藏南宋“以文治国”的政治理念的深刻记忆。碑文中“仁义礼智信”的笔触细节,与同期官制改革、教育体系形成历史互文,成为研究宋代思想文化的“活态文献”。

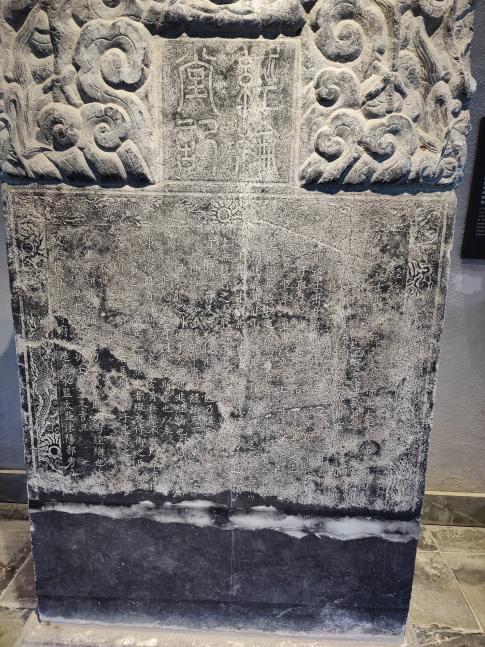

除宋代遗存外,碑林中的五代《钱元瓘墓石刻星象图》以183颗星象的精准刻画,印证了吴越国天文学的高度成就;明代《杭州府学复建记》详细记载了江南学府的营建规制;清代《浙省海运全图》则以碑刻形式记录了杭州作为漕运枢纽的经济地位。“每一方碑刻都是杭州城市史的切片。”孔庙研究员向团队介绍,“元代《两浙盐使司题名记》碑阴所刻128位盐官姓名,为古代经济史研究提供了珍贵实证。”

当石韵邂逅科技:数字化赋能下的遗产新生

面对石质文物风化剥蚀的保护难题,杭州孔庙近年构建了“三维扫描+AI修复+VR体验”的数字化保护体系。团队实地考察的“碑刻时空走廊”项目,通过0.01毫米精度的三维扫描,将《南宋太学石经》转化为可交互的数字模型,观众轻触屏幕即可解析碑刻笔触细节,AI技术更能智能还原部分残损文字。“我们以区块链技术为每方碑刻建立‘数字身份证’,完整记录材质、病害与修复历程。”技术负责人王哲展示的后台系统显示,已有200余方碑刻完成全要素数字化存档。

更具突破性的是“宋韵星象馆”沉浸式体验项目。团队成员佩戴VR设备后,即刻“穿越”至五代吴越国观星台,眼前的《钱元瓘墓星象图》碑刻化作动态星河,观众可通过手势操控对比古今星象变迁。这种将考古数据与数字艺术融合的方式,使千年宇宙观以可视化形式呈现,项目上线半年便吸引超12万青少年参与。

碑刻的活态传承:从文物展示到文化共生

在孔庙东庑的“金石传拓工坊”,团队遇见正在体验传统技艺的杭州中学生,了解到这里每月会举办‘碑刻里的宋韵’研学活动,让学生亲手制作《论语》碑刻拓片。且“碑刻密码”课程体系已开发《科举碑刻中的宋代教育》《星象碑刻中的宇宙观》等6门校本教材,配套设计“碑刻拼图”“拓片印章”等互动教具。

社交媒体上,孔庙推出的“石经体表情包”成为文化传播新亮点。团队注意到,以《南宋太学石经》字体设计的“仁义礼智信”动态表情,在微信平台使用量突破800万次;与杭州文创品牌联名推出的碑刻纹样丝巾、文具,将《杭州府学碑记》的碑额纹饰转化为现代设计元素,年销售额达300万元。这种“学术研究—创意转化—市场反馈”的闭环,让碑刻文化真正融入当代生活场景。

挑战与展望:让千年碑林永续传承

调研中团队发现,尽管杭州孔庙在数字化保护领域走在前列,仍面临三大挑战:碑刻风化速度与数字化存档的时间差、学术成果向公众传播的转化效率、年轻群体对金石文化的认知壁垒。对此,团队建议借鉴“文物医院”模式建立长三角碑刻保护联盟,开发“碑刻基因库”APP实现AR全域导览,并与高校合作开设“碑刻大数据分析”专业方向。

暮色中,团队成员凝视《南宋太学石经》碑身的斑驳刻痕——那些被千年风雨打磨的纹路里,既沉淀着宋韵文化的基因密码,也孕育着当代文化传承的创新可能。也许就如其中一位参观者所言:“保护碑刻并非将其封存在玻璃柜中,而是让石质文献中的智慧继续参与城市文明的建构。”这或许正是杭州孔庙碑林给予当代的启示:当千年石韵与时代精神同频共振,传统文化便拥有了生生不息的力量。(供稿人:台州学院 应敏燕)