近日,一则“14岁男孩被误诊矮小症,两年注射2940针生长激素”的新闻引发社会广泛关注。这一事件不仅让孩子承受了不必要的痛苦,更折射出大众对儿童矮小症认知的误区和诊疗环节的严谨性缺失。

生长激素:并非“增高神药”

首先要明确,生长激素并非大众眼中的“增高神药”,而是人体自身分泌的重要激素。它由脑垂体合成分泌,是一种肽类激素,在儿童青少年生长发育中扮演核心角色,能促进骨骼软骨生长、调节新陈代谢,助力器官组织成熟。其分泌具有明显昼夜节律,入睡90分钟后进入分泌高峰,深睡眠期达到峰值,这也是为何充足睡眠对孩子长高至关重要的原因。临床使用的生长激素多为基因重组技术生产,结构与人体自身分泌的几乎一致,但这并不意味着可以随意使用。

明确指征:这些孩子才需干预

医学上对生长激素的使用有严格指征,绝非身高不理想就可使用。矮小症的诊断首先需满足明确医学标准:在相似生活环境下,孩子身高低于同性别、同年龄儿童平均水平2个标准差,或每年身高增长低于4-5厘米。更关键的是,需通过系统检查明确病因后,才能判断是否需要生长激素治疗。

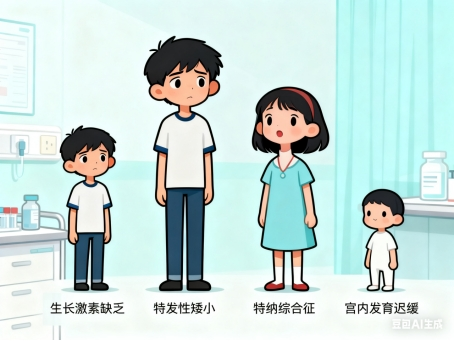

具体而言,以下几类儿童才可能需要生长激素干预:

一是生长激素缺乏性矮小症,这是临床最常见的适用类型,患儿通过生长激素激发试验可确诊,表现为生长速率缓慢、骨龄落后但身材比例匀称;

二是特发性矮小症,需排除其他疾病,且生长激素激发试验正常、骨龄正常或延迟;

三是特纳综合征、普拉德-威利综合征等特殊疾病导致的矮小;

四是宫内发育迟缓且出生后生长持续落后的儿童。

值得注意的是,家族性矮身材、体质性青春发育期延迟等情况,通常无需生长激素治疗,前者虽父母身高偏矮但生长速率正常,后者仅发育启动较晚,青春期后仍能达到正常身高。

盲目打生长激素有什么危害?

从生理层面看,过量或不当使用可能导致内分泌紊乱,引发血糖升高、血脂异常,长期使用还可能增加甲状腺功能减退风险。更严重的是,可能诱发肢端肥大症,表现为手脚异常增大、面容改变,甚至增加心血管疾病风险。对青春期已启动的孩子,滥用生长激素可能加速骨骺闭合,反而缩短生长周期,导致最终身高受损。此外,长期注射带来的心理压力、局部皮肤感染风险,以及沉重的经济负担,都会对家庭造成多重影响。

规范诊疗是避免误诊误治的核心

石家庄六一儿童医院始终遵循“精准评估-明确病因-个体化治疗-长期随访”的四步诊疗原则。第一步精准评估:医生会详细询问孩子的出生史、生长发育轨迹、家族遗传史,绘制生长曲线图,并进行全面体格检查;第二步明确病因:通过骨龄测定(判断骨骼成熟度和生长潜力)、生长激素激发试验(确诊是否缺乏)、甲状腺功能检查、染色体分析等多项检查,排查是否存在内分泌异常、染色体病变等致病因素,其中骨龄检测是判断是否需要干预的关键依据;第三步个体化治疗:对确诊需要生长激素治疗的患儿,医生会根据体重、骨龄、病因等制定个性化剂量方案,对无需用药的患儿则提供营养、运动、睡眠等非药物指导。第四步长期随访:建立专属健康档案,每3个月监测身高、体重,每6个月复查骨龄和内分泌指标,动态调整方案。整个过程需由专业医生团队全程把控,严禁仅凭单次身高测量或家长主观判断就开具生长激素处方。

石家庄六一儿童医院提醒,儿童生长发育有明显个体差异,切不可因攀比陷入“身高焦虑”。若对孩子身高有疑虑,务必到正规医院生长发育专科就诊,通过骨龄测定、激素检测等精准评估。切忌轻信“增高神药”或非正规机构承诺,均衡营养、充足睡眠与适度运动才是长高基础。规范诊疗是关键,盲目用药只会适得其反!