“没想到海边常见的海藻,能变成钠离子电池的核心材料,还能帮渔民增收!”中国海洋大学“碳海筑梦” 团队的学生们,用一场跨越实验室与乡村的创新创业实践,让青春在服务国家战略、助力乡村振兴中绽放光彩。

这支由海大学子组成的团队,最初因关注“海水富营养化”与“新能源材料卡脖子”两大问题萌生想法:能不能把造成环境负担的海藻,转化为高性能碳材料?带着这个疑问,团队成员利用课余时间泡在实验室,反复优化技术方案—从攻克“海藻分子级绿色溶解术”,让原料利用率提升50%、成本降低30%,到研发“多糖定向交联技术”,摒弃高污染工艺、降低能耗40%,每一次突破都凝聚着学生们的汗水。

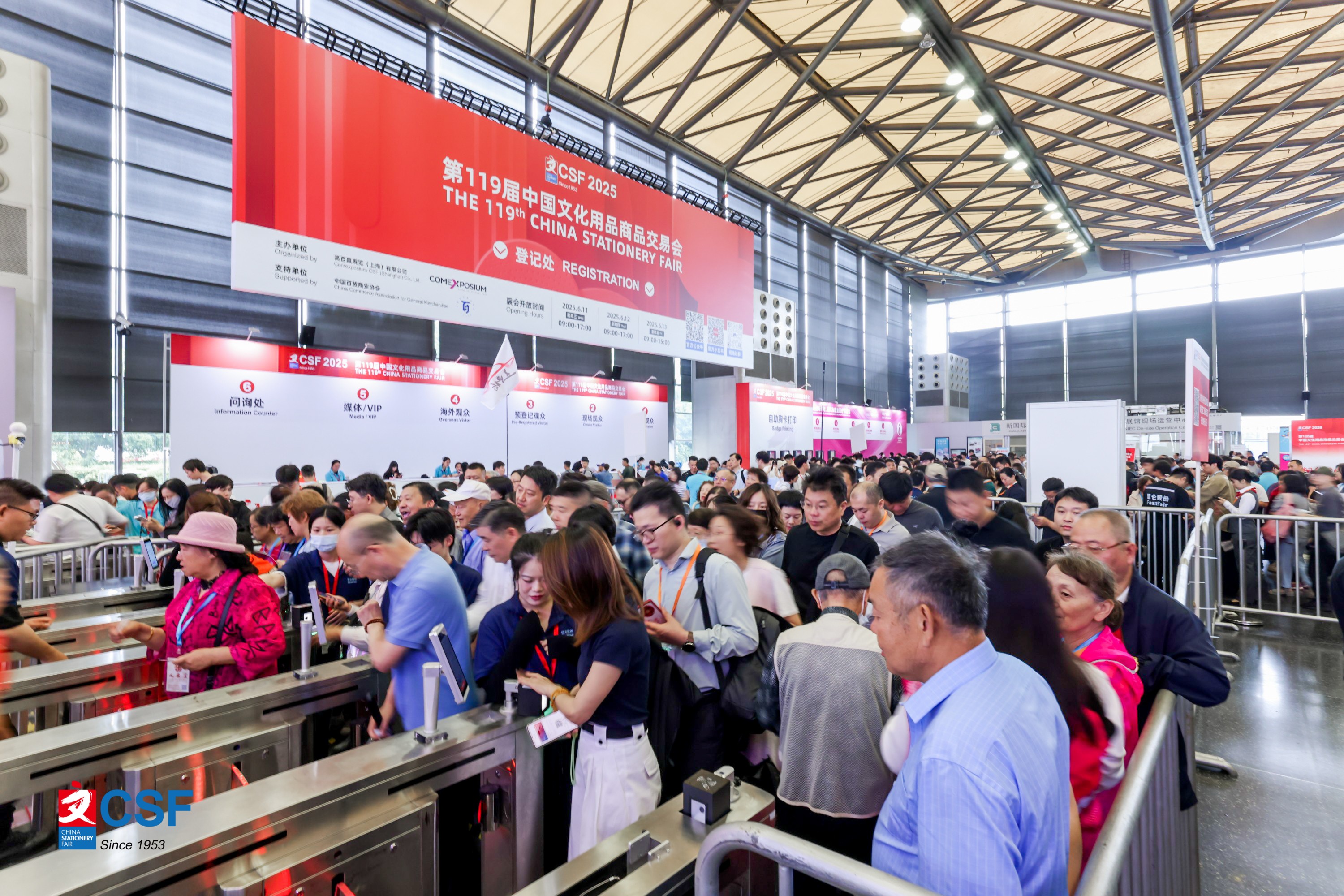

技术突破后,团队没有止步于实验室,而是把目光投向了沿海乡村。在山东日照、浙江舟山等渔村里,他们走访调研发现,当地渔民虽坐拥丰富海藻资源,却因“采收无标准、销售无渠道” 难以变现。为此,团队创新推出“技术+基地+渔农”模式:在乡村建立标准化海藻采收基地,通过合作社组织渔民规范采收,学生们则定期下乡开展技术培训,教大家分拣、储存海藻的技巧。

如今,这支学生团队的成果已初具规模:核心技术申请8项发明专利,研发的“碳海1号”钠电负极材料建成年产2000吨生产线,与两家头部新能源企业签约;“碳海2号”、“碳海3号”产品也分别在催化、环保领域落地。更难得的是,团队还通过“产学研用”融合,培养出20余名兼具科创能力与社会责任感的复合型人才,推动海洋资源转化与乡村产业升级。

“作为大学生,我们不仅要学好专业知识,更要把论文写在祖国大地上。”团队负责人表示,未来他们将继续优化技术,拓展海藻资源的应用场景,让更多乡村因科创受益,也为更多大学生参与创新创业提供可参考的路径。