2025年10月15日-17日,以“东方饮食智慧拥抱全球前沿科学”为主题的第九届良食大会在南京华东饭店展开。本届大会以“东方饮食智慧拥抱全球前沿科学”为主题,在为期三天的会期内,将汇聚来自全球的134位跨领域专家,共同探寻全球食物系统的可持续发展之路。大会核心议程包括一场机构餐饮转型闭门研讨会、一场开幕式主论坛及六场特色分论坛,并将围绕十六个主题圆桌展开五十余场主题演讲,旨在搭建一个跨国界、跨文化的对话平台。

中国气象局二十四节气重点开放实验室主任宋英杰,华中科技大学同济医学院公共卫生学院二级教授、院长潘安接受记者专访。

中国气象局二十四节气重点开放实验室主任 宋英杰

宋英杰:健康饮食与二十四节气结合:“因时因地”理念为食物系统转型注入文化动能

在探讨食物系统转型的相关议题中,中国气象局二十四节气重点开放实验室宋英杰主任从专业视角分析健康饮食与二十四节气的结合价值,指出这一融合不仅能凸显“因时因地”的差异化优势,更能为全球食物系统转型提供兼具文化内涵与实践意义的路径。

宋英杰主任表示,推动食物系统转型以应对环境变化、改善人类健康品质,是全球共同追求的普世目标。而二十四节气理念的介入,核心在于强调“因时而异、因地而异”:从空间维度看,不同地区物产、风俗、口味存在差异,需结合地域特色制定饮食方案;从时间维度看,以节气为细分尺度,能更精准地指导不同季节的饮食选择,让健康饮食脱离单纯的“营养数值”框架,转向更贴合自然规律的动态调整。

“这种理念并非单一学科范畴,而是物候、气候、营养学与烹饪学的跨学科融合。”宋英杰主任提到,中国传统文化中本就有“本土印记”的饮食智慧,如孔子提出的“不时不食”,正是强调饮食需兼顾时间、空间与人的需求。在经济全球化背景下,人们的食物选择更趋多元,此时挖掘二十四节气与健康饮食的结合点,既能帮助大众在丰富选择中找到平衡,也能通过个体的饮食实践,为后世积累更具智慧的饮食方案。他进一步指出,无论是地域饮食差异(如北方偏好面食、南方偏好米饭),还是季节饮食调整,本质都是“天地人”三维度的协同。这种结合不仅能让健康饮食更易被大众接受和践行,更能为食物系统转型注入文化动能,推动形成兼顾生态保护、地域特色与人类健康的可持续饮食模式。

在探讨健康饮食与二十四节气结合的议题中,宋英杰主任指出,推动食物系统转型需重视“地域与节气差异”,而非追求超越时空的统一营养方案,古代民俗中“因时调整饮食”的智慧,为当代细化饮食方案提供重要参考。宋英杰主任强调,健康饮食的核心并非仅关注红肉、蔬菜、坚果等食材的固定摄入量,更需兼顾不同地区的物产差异与不同节气的时段特点。以中国古代农耕社会的体重波动规律为例,与当代“每逢佳节胖三斤”不同,古人夏季(立夏至立秋)因劳作、气候等因素,体重通常最轻。由此衍生出“立夏称人”“立秋贴秋膘”的民俗——立夏称重记录体重,立秋后通过饮食补养,追回夏季流失的体重,以应对秋冬季节,这一民俗在杭州已成为国家级非物质文化遗产,相关节气文化更入选人类非物质文化遗产扩展项目。

“古人没有超越季节的统一饮食配置方案,而是遵循‘四季不同食’的逻辑。”宋英杰主任表示,在此基础上,可进一步细化为每15天(一个节气)的饮食导向与食物补正方案,结合天时、地域特点,形成更具智慧的饮食策略。宋英杰主任明确,健康饮食不应局限于固定的营养配比,更需打破“四季同餐”的统一模式。春季、夏季、冬季的饮食需求与养生目标各有不同,忽视时空差异的“通用营养方案”不符合自然规律与人体适应机制。未来推动食物系统转型,需以二十四节气为依托,制定兼顾地域特色、季节需求的细分饮食方案,让健康饮食更贴合自然节律与个体适应需求。

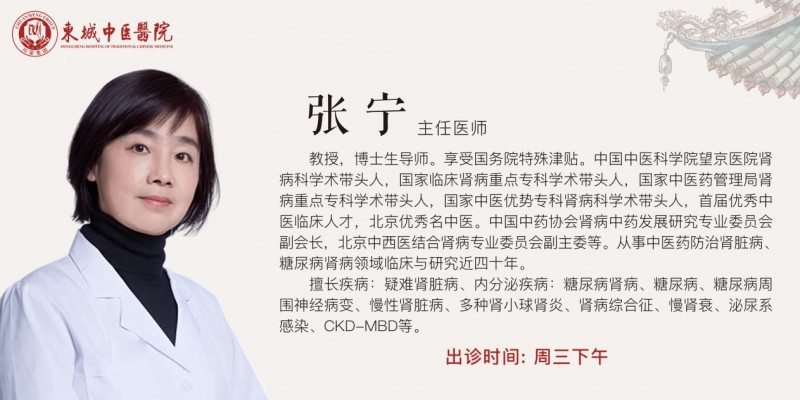

华中科技大学同济医学院公共卫生学院二级教授、院长 潘安

潘安:从饮食智慧融合到个人践行,全方位助力食物系统可持续发展

在大会期间,潘安教授就良食大会“国际前沿科学证据与东方饮食智慧结合”的核心主题发表观点,指出二者在推动食物系统转型中本质高度一致,且东方饮食智慧更贴合中国民众习惯。潘安教授表示,从国际层面看,无论是2019年的EAT柳叶刀报告相关研究成果、还是2025年的EAT柳叶刀报告2.0最新探索,其倡导的饮食模式与东方饮食智慧核心要点相通。首要共性在于均以植物性饮食为主导,同时强调饮食需深度结合当地文化传统、本土食材及民众饮食偏好,避免脱离实际的饮食建议。“减少动物性食物摄入是另一项重要共识。”潘安教授进一步阐释,这一做法不仅对人体健康有益,更能减轻地球环境负担;

此外,二者还共同倡导选择新鲜食物,如增加全谷物、新鲜蔬果摄入,同时减少盐、动物性脂肪、饱和脂肪酸、含糖饮料及添加糖的摄入,从饮食细节层面守护人类健康与地球可持续发展。针对食物系统转型,潘安教授指出,国际前沿科学与东方饮食智慧均对食物全链条提出新要求——从食物生产、供应、销售,到家庭及餐馆的终端烹饪环节,都需探索更健康、可持续的新模式。“这些科学证据无论源自国际还是中国,都明确提示食物系统转型的必要性与紧迫性。”潘安教授强调,这一转型不仅关乎当代人的健康,更能为子孙后代创造更友好的生存环境,而东方饮食智慧因更贴合中国民众的饮食习惯与偏好,将在国内食物系统转型中发挥重要作用。

潘安教授聚焦中国传统饮食文化的全球价值,指出中国在饮食模式探索上的实践经验与文化理念,正为全球可持续膳食构建提供关键支撑。潘安教授强调中国的实践贡献:我国用仅占世界9%的耕地、6%的淡水资源,养育了世界近20%的人口。这一实践基础之上,中国推动的健康饮食模式转型,不仅能解决国内居民健康与环境协调发展的问题,更能为全球减少疾病负担、改善生态环境提供可借鉴的路径,具有极高的国际价值。“中国传统饮食文化的核心理念,更是为世界提供了独特方案。”潘安教授表示,从相关报告及研究中可明确,中国传统饮食习惯秉持“以人为本”原则,更强调“人与自然和谐共生”,反对过度索取自然资源、给生态环境造成额外负担。

潘安教授建议,需深度挖掘中国传统饮食文化的内涵——包括二十四节气相关的饮食智慧、民间日常饮食传统等。此举一方面能增强国内民众对健康饮食的文化认同,助力星球健康饮食模式与东方饮食模式在国内的推广,让民众从“被动接受外来科学证据”转向“主动践行本土健康饮食”;另一方面,这些文化内涵的发掘与传播,能为全球可持续膳食模式构建提供文化参考,帮助不同国家和地区探索贴合自身文化传统的饮食转型路径。同时,潘安教授提到,传统饮食文化的普及还能从儿童抓起,让青少年从小接触并接受健康饮食理念与习惯,为国家未来的食物系统改进、居民健康提升及可持续发展奠定基础。从长远发展角度,应加大对中国传统饮食文化的挖掘与推广力度,让这一文化资源成为推动全球饮食可持续转型的重要力量。

潘安教授还围绕“个人如何践行健康饮食模式”展开分析,结合中国饮食方式的变迁,从个人行动与政策保障两方面,提出推动食物系统转型的具体路径。潘安教授指出,过去二三十年间,中国饮食方式随经济发展发生显著变化:食物可及性提升、保存周期延长、选择范围扩大,虽改善了生活品质,但也带来了健康隐患——动物性食物摄入增多、全谷物摄入减少,蔬菜摄入量下滑、水果摄入长期处于低位,超加工食物普及、烹饪方式西化(如油炸、烘烤),以及含糖饮料、添加糖摄入增加等问题,正成为当前国人饮食选择的主要挑战。

针对这些问题,潘安教授提出个人层面的三大践行方向:

其一,适度减少动物性食物摄入,尤其降低红肉消费。他强调,中国传统文化中,肉类多为“点缀”而非饮食中心——如炒菜仅用少量肉提味、熬汤取其鲜香,应回归这一传统,既有益健康,也能减轻环境负担。

其二,增加全谷物摄入,优化主食选择。潘安教授提到,当前“越精细越优质”的认知存在偏差,而上一代饮食中“五谷杂粮”的传统更符合健康需求。如今农业技术进步已培育出口感更佳的全谷物品种(如改良糙米),民众可通过“主食混搭”(如米饭中添加玉米、杂粮)逐步适应,实现饮食多样化。

其三,严控不健康食物摄入,尤其关注儿童与家庭。他建议减少含糖饮料、奶茶及超加工零食(如薯条、袋装甜点)的消费,转而选择原味坚果、水果作为零食;同时呼吁校园及公共场合限制不健康食物销售,推广白开水、茶文化,从生活环境层面引导健康选择。此外,潘安教授特别强调食物环境对个人选择的影响,认为需通过政策手段提升健康食物的“可及性”与“可支付性”。他建议政府从生产端和消费端等环节补贴全谷物、蔬果、坚果等健康食材的生产和消费,优化可持续性的农业生产和供应体系;探索对含糖饮料等不健康食物的征税政策,创造健康环境,倡导健康生活方式。

潘安教授在谈及良食大会的深刻印象时表示:此次大会是其首次参与该类会议,却留下极为深刻的印象,核心亮点集中在跨领域协作与实践落地导向两大方面。潘安教授指出,大会从报告起草到议题讨论,全程汇聚不同专业、领域、行业的参与者,涵盖学术界同行、餐饮行业从业者、公益组织成员、小学生及家长,还有政府机构人员。“这体现出食物系统是多因素综合体系,不能仅从健康角度考量,还需兼顾经济、法律、人权及社会公平等维度。

潘安教授表示,过去常参与的学术会议多聚焦健康理论,较少关注落地问题,而此次大会构建的“科学证据→政策制定→项目落地→个人行动→反馈优化”闭环思维,为食物系统转型提供了切实路径,能推动人类健康、地球健康与经济社会可持续发展的协同落地。他期待未来能有更多此类注重跨领域协作与实践的会议。

本届良食大会对食物系统可持续发展具有核心意义。这场跨越国界、贯通产学研的思想盛宴,其核心意义在于打破领域与地域壁垒,让全球科研力量、产业实践与学术智慧深度交融,为食物系统可持续发展精准注入新动能。大会不仅聚焦“如何构建更优食物系统”的核心议题,更紧扣每个人的“盘中餐”,将宏观的可持续发展目标与民众日常饮食需求紧密衔接——既为食物生产、供应、消费全链条的转型提供方向指引,也为提升全球居民饮食健康、推动生态友好型食物模式落地提供实践路径,最终助力实现人类健康、地球可持续与饮食文化传承的协同发展。