于晓津坦言,说到学习中医,她不敢自称拥有多大的智慧,但她深信自己与这门古老的学问之间有一份特别的缘分。这份缘分,始于童年。当别的孩子咿呀学唱着童谣时,她却对《汤头歌诀》情有独钟,背得滚瓜烂熟;在别的孩子玩捉迷藏的年纪,她的游戏是在药柜前“捉药”——蒙上眼睛,指尖轻触,便能分辨出哪是陈皮,哪是茯苓。

这份与生俱来的亲近感,让她的爷爷倍感欣慰。从于晓津五岁起,她的爷爷便开始教她针灸。而让她对针灸产生无限向往的,是亲眼所见的奇迹。邻居李叔干活闪了腰,疼得直不起身,被家人搀扶而来。爷爷只取一枚银针,在他腰眼处轻轻一捻,李叔当时便能扶着墙慢慢直起腰,还惊奇地跺跺脚:“怪了!刚才腿跟灌了铅似的,这一下就轻快了!”这一幕,在她心中种下了种子——她也要成为爷爷这样,能以一根银针解除病痛的人。

然而,真正学起来于晓津才发现,真正的中医技法远比背药方、认药材要难得多。

针尖上的修行:心性比技艺更重要

为了学习针灸之术,于晓津的爷爷为她特制了一套比普通针更细的小银针。而入门的第一步,是扎纸。

这第一步,便有两重境界。第一重,名曰“蜻蜓点水”。用一张草纸,将针尖如蜻蜓点水般扎于纸上,要求针立而不倒,纸不破不裂。初学时,于晓津常常因力道过猛,一针扎穿草纸,将针深深钉进桌子里,急得直跺脚。爷爷总是笑眯眯地说:“别急,心静才能手稳。这一步,练的就是耐心与沉稳。照你这扎法,病人早从床上蹦到房梁上去了,那能行吗?”在爷爷的点拨下,她明白了,针灸首先是一场心性的修炼。于晓津苦练许久,扎废的草纸堆得与桌同高,终于能稳稳当当地下针了。

第二重,名曰“众里寻他”。爷爷在一摞厚厚的草纸中,夹入一张薄薄的红纸。下针时,需精准地刺中这张红纸——力道少一分则扎不透,多一分则前功尽弃。为了这分毫之间的精准,于晓津的手练到抽筋,每次下针心都提到了嗓子眼。爷爷再次点破其中玄机:“晓津啊,病根就像这张红纸。扎深了,伤及正气;扎浅了,病根不除。分寸之间,便是医者的功夫。”当日复一日的练习终于换来成功一刺时,爷爷欣慰地笑了。回首往事,于晓津才真正懂得,爷爷传授的不仅是技法,更是做人的道理——“手不抖,心不歪,心摆正了,手上的针自然就准了。”

指尖下的宇宙:脉诊的奥秘

若说针灸是“技”与“心”的结合,那么中医诊断中最精微、最考验功夫的,便是脉诊。两个人的病或许相同,症状也相似,但脉象却如指纹一般,人人不同。

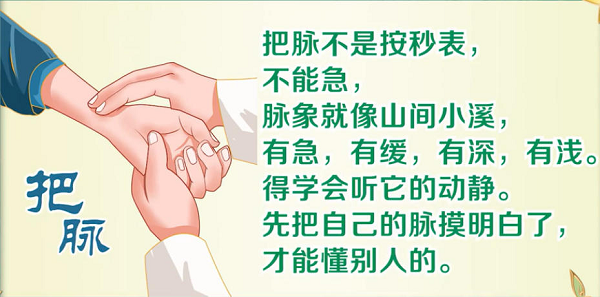

于晓津的爷爷教她:“把脉不是按秒表,急不得。脉象如山间小溪,有急有缓,有深有浅。你得学会听它的动静。”他让于晓津先摸清自己的脉,再摸家人的邻居的乃至他的病人的脉。大学实习时,同学们畏缩不前,于晓津却主动请缨,只为多积累一份宝贵的体验。然而,于晓津最难忘的一课,也是爷爷教她的最后一课,是关于“死脉”。

那天放学归来,爷爷平静地把于晓津叫到身边,让她为他把脉。于晓津以为是寻常的考校,便仔细感受,却摸到一种从未接触过的脉象——它如同屋檐下冻僵的麻雀在啄食冰块,啄三下,停一停,啄五下,又没了动静。于晓津心中大骇,反复确认,手开始不受控制地颤抖,因为这像极了医书中记载的“雀啄脉”,七死脉之一。

于晓津抬头望向爷爷,他依然平静,抬手轻抚我的头,柔声说:“晓津,要相信自己。你没错,这就是雀啄脉。”那一刻,家人早已泣不成声,于晓津跪倒在爷爷身边,失声痛哭。

于晓津的爷爷,在生命的终点,用他最深沉的方式,为她完成了最后一次,也是最震撼灵魂的一次传授。这不仅是对医术的确认,更是对生命的敬畏与坦然。

中医诊脉的精妙技巧

讲述完自身的学医经历,于晓津又同大家科普了一些关于中医诊脉的技巧知识。中医究竟是如何通过三根手指感知身体内部状况的呢?其奥秘在于一套精密的定位与定性系统。

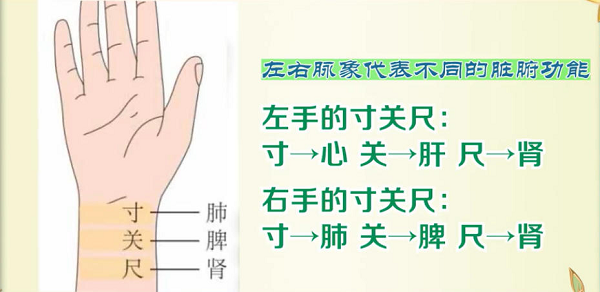

1.定位:找到“寸、关、尺”

伸出手腕,找到桡骨茎突(手腕上那块突起的小骨头)。将中指按在它对应的位置,即为“关”;关之前(朝向手掌方向)是“寸”;关之后(朝向手肘方向)是“尺”。这小小的三部,分别对应着不同的脏腑:

左手:寸部 → 心 | 关部 → 肝 | 尺部 → 肾(阴)

右手:寸部 → 肺 | 关部 → 脾 | 尺部 → 肾(阳)

2.指法:举重若轻的感知

按脉时,指法如“摸新摘的棉花”,需举重若轻。力道太重会压迫脉象,太轻则无法感知。要像蜻蜓点水般,用最敏感的指腹去体会脉搏细微的起伏。

3.辨象:解读身体的密码

通过感知不同部位的脉象状态,可以进行判断。脉沉细无力:如摸到一根软绵的细线,可能提示气虚。脉弦而有力:如按琴弦,绷紧弹手,可能主痛症或肝胆问题。脉涩:感觉如刀刮竹,往来艰难,可能提示体内有血瘀,气血不通。需要强调的是,脉象变化万千,必须与望、闻、问三诊结合,四诊合参,才能全面把握病情,这是中医严谨科学的体现。

于晓津感慨,中医是一门博大精深的学问,穷尽一生也难窥其全貌。它既是技艺的传承,更是对生命的敬畏与理解的延续。这份源自爷爷、源自于氏中医十二代人的坚守,让她愿继续做这健康路上的领路人,将古老的智慧,传递给需要它的人。