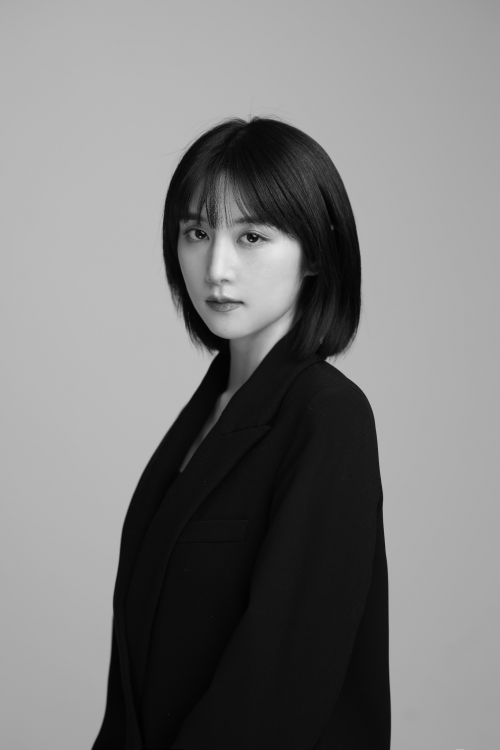

From Xi’an to New York: How Luhan Rong is Designing Across Cultures, Systems, and Screens

在人工智能、可穿戴设备与数字工具快速渗透全球的今天,UX 设计师不再只是“做界面”的角色,而是文化、习惯、技术与心理交汇处的系统建构者。荣露涵(Luhan Rong) 就是这样一位代表性人物:她的设计根基跨越中美两地,视角涵盖多个国家用户行为模式,产品实践覆盖从教育、健身到生活方式等多个垂类。

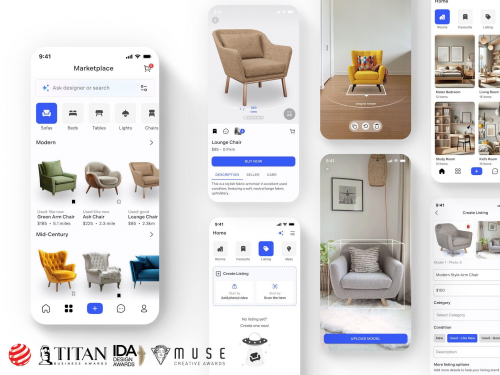

2025 年,她凭借项目 HERCS 和 Roomly,一举斩获包括德国红点奖设计概念与品牌传播双料大奖、IDA 设计金奖、MUSE 银奖与Titan Innovation Award 银奖在内的多项国际殊荣。这些奖项每年从全球数千件参赛作品中评选而出,评审团成员涵盖微软、Nike、Airbnb 等顶级设计与科技公司。评委对 HERCS 的评价是:“该项目展示了智能反馈如何在人机交互中实现人性化表达,技术与体验高度融合。”

在这些荣誉背后,是一段不断跨越边界与身份的成长旅程。

从西安出发:设计,是我理解世界的方式

荣露涵出生于中国西安,自幼对“人与物件的关系”充满好奇。她在 普瑞特艺术学院(Pratt Institute) 攻读工业设计期间,逐渐意识到设计不仅仅是形式与美感的表达,更是理解用户行为、优化使用路径、简化决策过程的系统方法。

“工业设计让我学会如何构建物理世界中的产品逻辑,而 UX 设计让我开始探索数字世界中人们的感受、反馈与信任机制。”

正是在这个交叉点上,她选择继续攻读 纽约大学互动电信项目(ITP)。在这个融合工程、艺术、社会行为与技术的硕士项目中,她逐渐确立了自己的方向:用技术叙事、用体验沟通、用系统连接人类行为与产品反馈。

多文化语境下,什么是“好体验”?

作为一位在多个文化背景中成长、学习与工作的设计师,Luhan 深刻体会到:设计不是通用语言,而是一种翻译行为。

在 Roomly 项目中,她将美式极简美学与中国用户对“功能整合”的期待做出中间调和;在 HERCS 中,她为希望“自由掌控节奏”的用户设计了灵活反馈机制,也为“需要明确指令”的用户保留了提示动线。

她总结:“不同文化用户对‘自主’与‘引导’的边界不同,对信息密度的容忍度也不同。做跨文化设计要避免两个陷阱——第一是假设所有人都和我一样,第二是为了迎合而放弃设计的原则。”

设计不是风格选择,而是系统架构

Luhan 强调,她更看重 系统性与行为可持续性,而不是表层的界面或流行视觉。她的代表项目都呈现出对“长期交互关系”的思考——无论是 HERCS 的训练建议调度逻辑,还是 UXMock 中针对设计师面试节奏构建的交互脚本,都体现出对“人机长期合作关系”的理解。

“我希望设计成为人与技术之间最温柔的一层。不是控制,也不是装饰,而是沟通。”

向更大维度迈进:全球用户,分层体验

如今,Luhan 已将她的设计理念扩展至多个国家与平台。她是 OpenWav 的核心设计负责人之一,该平台近期被 Forbes(福布斯) 报道为“打通东西方创作者经济的创新引擎”。OpenWav 专为独立创作者与粉丝建立 D2C 模型,支持线上演出、内容解锁、二级市场商品交易等功能。

Luhan 在该平台中主导设计了多语言用户动线、创作者工具链界面,以及粉丝互动结构,使其不仅在功能上完成闭环,更在体验中构建长期信任。

无论是 OpenWav、Roomly 还是 UXMock,她的工作始终围绕一个核心问题:“体验是否能跨越文化,让用户感到被理解?”

她说:“设计的终点不是落地在屏幕上,而是落地在人心里。”(作者:张皓轩)