徐 帆

2025年6月13日晚,北京音乐厅乐声激荡、掌声雷动、喝彩不断,为期五天的“项祖华扬琴艺术周”在《林冲夜奔》震撼而富有戏剧性的旋律中圆满落幕。指挥家叶聪执棒,李玲玲、许学东、王文礼、于海英四位扬琴名家联袂演绎新中国第一位扬琴硕士研究生导师项祖华先生享誉海内外的扬琴代表作《林冲夜奔》将艺术周活动推向高潮。这部作品曾被著名音乐理论家何昌林称为“古为今用、洋为中用”的成功典范,从题材取径、曲式结构,到技法创新与配器设计,均开扬琴创作之先河。

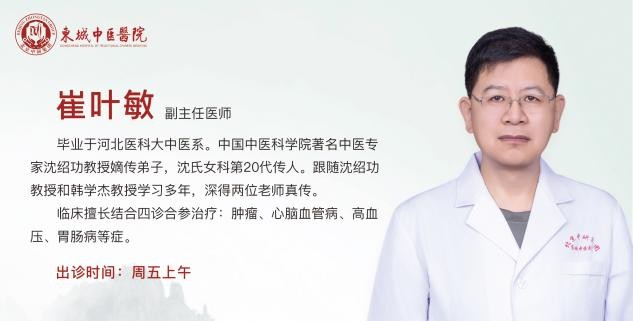

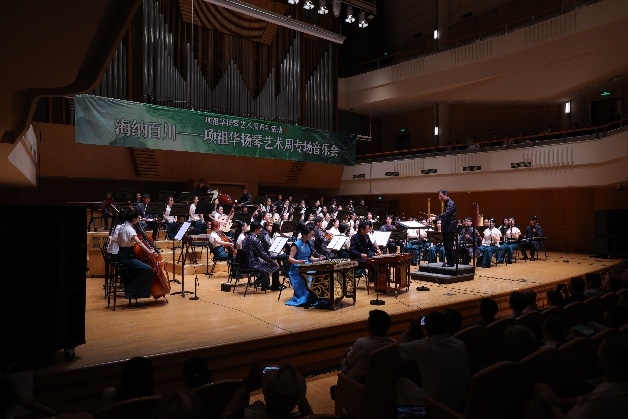

图1:2025年6月13日,在著名指挥家叶聪执棒下,由扬琴名家李玲玲、许学东、王文礼、于海英联袂演绎,中国音乐学院民族乐团协奏的 《林冲夜奔》,在北京音乐厅精彩上演。

本次由中国音乐学院主办、中国民族管弦乐学会扬琴专业委员会协办的“项祖华扬琴艺术周”暨中国器乐人才培养范式研究与展示活动,既是对新中国第一代扬琴艺术家项祖华先生艺术生涯与精神风范的回望与致敬,也是对其教育理念和创作实践的深入研讨,更是在先生躬身砥砺的艺术基石之上,对中国扬琴艺术在新时代语境中守正创新、融合发展态势的一次充分展示。

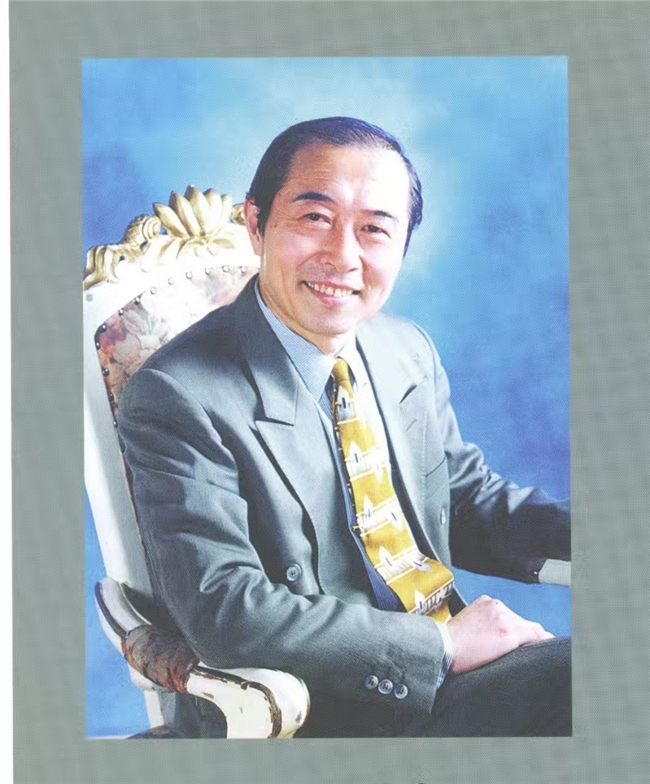

图2:著名扬琴演奏家、作曲家、教育家项祖华

项祖华(1934–2017),著名扬琴演奏家、作曲家、教育家,是新中国第一代扬琴艺术家、中国扬琴教育与传播体系的奠基人。他生于苏州音乐世家,20世纪50年代进入上海民族乐团。他在演奏、创作、教学、理论与国际传播等方面成就卓著,培养出一批国内外优秀扬琴人才,创作改编百余首中外扬琴作品,其《林冲夜奔》《海峡音诗》《竹林涌翠》等多部原创作品影响广泛,成为经典。正如中国音乐学院副院长黄虎在本次艺术周开幕式上所言:“他的艺术实践与学术贡献,为中国扬琴艺术注入了深厚的人文底蕴与鲜活的时代精神。”项祖华先生作为20世纪中国民族音乐的代表性人物之一,以终身实践,为中国扬琴艺术奠定坚实基础,并推动其走向国际舞台,成为世界音乐交流的重要桥梁。

本次艺术周以专家讲座、专题研讨会和主题音乐会为主线,聚焦项祖华先生在演奏、创作、教学与理论研究等领域的卓越成就和传世贡献。活动汇聚了全国扬琴界、音乐学界专家学者与青年才俊,吸引了各大音乐院校师生、专业乐团及广大扬琴爱好者广泛参与。在为期一周的沉浸式交流中,共同缅怀宗师精神,领略扬琴艺术的时代魅力与文化价值,探寻中国扬琴教育发展的创新范式与未来方向。

一、三场音乐会:从民间到世界的扬琴叙事

作为“项祖华扬琴艺术周”的重磅板块,三场主题鲜明、内容各异的扬琴专场音乐会贯穿活动全程,分别于6月11日晚、6月12日晚与6月13日晚举行,从民间根脉、精神追问到世界表达,全面展示了项祖华扬琴艺术的深厚底蕴与时代生命力。

图3:项祖华先生长子项海星联袂李玲玲等先生亲传弟子共同演绎开幕式音乐会开场曲目江南丝竹《弹词三六》

第一场 传统根脉的回望

6月11日晚于中国音乐学院国音堂举行的《英姿飒爽——项祖华扬琴作品音乐会》,音乐会以江南丝竹名作《弹词三六》开场,由项祖华先生长子项海星领奏,联袂先生部分直传弟子合力演绎。整场演出精选十首代表作,横跨江南民间、丝路文明、边塞史诗与时代奏鸣,从《乌苏里船歌》的柔情低吟到《黄河船夫曲》的激昂澎湃,再到《月光变奏曲》《拉斯特木卡姆即兴曲》的文明对话,展现出项祖华在中外民族取材、演奏技艺探索和音乐美学升华上的深厚功力与前瞻视野。通过音乐作品呈现,观众不仅得以重温扬琴艺术的经典篇章,更得以深入理解先生“为时代立传、为民族铸魂”的创作初心。

第二场 上下求索的精神写照

6月12日晚《上下求索——项祖华扬琴作品音乐会》继续在国音堂奏响。这一场由项祖华先生门下弟子及再传弟子联袂呈现,围绕“路漫漫其修远兮,吾将上下而求索”的精神内核,从《南疆舞曲》《茉莉花香》到《昭君怨》,从《伊犁民歌与且比亚特木卡姆片段》《屈原祭江》《丝路掠影》到《夏莲》《将军令》,每一部作品都构成一段先生艺术生涯的侧影写照,勾画了中国传统诗性美学。在“守正”与“创新”之间,这场音乐会展示了扬琴艺术如何在历史、文化与个人情感之间实现融合与升华。

第三场 向世界奏响未来

6月13日晚,作为艺术周闭幕演出,《海纳百川——项祖华扬琴艺术周专场音乐会》于北京音乐厅隆重上演。音乐会由著名指挥家叶聪执棒,中国音乐学院民族乐团全力协奏,聚焦当代扬琴艺术的新创作与跨文化对话。音乐会以从儿歌为灵感创新编配的《童心燃梦》开场,以乐舞结合的形式创新演绎项祖华先生描绘云南风情的经典佳作《竹林涌翠》。项祖华先生首位亲传女硕士李玲玲教授为致敬先生而创作并演绎的《蝶梦姑苏》描绘了一代扬琴宗师深切思念的故乡苏州之秀美风光。采用六国扬琴串联演绎的友谊之歌《多彩的旋律》展现了世界扬琴同源异流、各美其美、共同繁荣的发展愿景,也象征着扬琴后辈们向着项祖华先生开辟的通往世界舞台之路砥砺前行。由作曲家张嘉阳创作的《紫台余韵》通过扬琴与中国古乐器筑的融汇交织,带领听众感受穿越时空的宫廷音乐韵味。由著名作曲家张朝创作、青年扬琴演奏家吴璜璜首演的《源梦》将昆曲精神与诗意哲思交织,展示了当代作曲家与演奏家对项祖华艺术理念的深刻回应。音乐会在项祖华先生享誉海内外的经典作品《林冲夜奔》的震撼旋律中圆满落幕,为整个艺术周画上最具张力的一笔——这不仅是一次古今中外风格融汇的艺术献礼,更是一场民族艺术走向未来、走向世界的集体发声。

三场音乐会层层递进、相辅相成,既是对宗师艺术历程的音乐再现,也是新时代扬琴人的集体宣言。从传统到现代,从个体到群体,从中国走向世界,这些充满精神张力与美学想象的音符,不仅串联起项祖华毕生艺术追求的脉络,也奏响了当代中国扬琴承古开今、艺脉绵延的恢弘乐章。

二、三场讲座:回望传统脉络,探索精神内核

项祖华先生既是新中国扬琴艺术的奠基者,也是一位将演奏、教学与理论研究融为一体的音乐教育家。在“项祖华扬琴艺术周”期间举行的三场讲座主题各异,不同视角、不同学术背景的主讲人殊途同归地勾勒出项祖华扬琴艺术的思想内核与时代价值,在学术深度与多元视角的交织下,揭示出中国扬琴艺术深厚的文化根基与审美理想,为扬琴艺术的未来发展提供了新的思考维度。

首场讲座由中国音乐学院李玲玲教授主讲,系统回顾了项祖华先生的艺术生涯,以及他在演奏、教学、创作、理论研究与国际交流五方面的卓越贡献。李玲玲介绍,在项祖华先生跨越半个多世纪的教学实践中,他不仅以“科学性、艺术性、创造性”三位一体为核心教育理念,构筑出以传统音乐文化为根基、现代教育方式为框架的学院化扬琴专业教学体系,奠定了现代扬琴教育的基础,更通过教材建设、技术规范和作品创编,培养出一代代兼具个性与格局的扬琴人才。他倡导的“因材施教”的育人理念,与其在创作中追求的审美意境与精神内涵,对于中国民族器乐事业的长远发展都具有深刻的启发意义。

中央音乐学院黄河教授以《感怀恩师——论中国扬琴艺术的传承与创新》为题,深情回忆与恩师项祖华先生相处的温情瞬间,娓娓道出其人格魅力与教育智慧,深刻诠释恩师的艺术思想和育人理念,在对恩师精神内核的继承与延续下,进一步阐述了扬琴艺术在新时代背景下的多重发展路径。他指出,当代扬琴在教学、创作、美学与乐器改革等领域正迈向融合与创新的新阶段,应在坚守传统技艺与精神内核的基础上,主动回应时代呼唤,扬琴艺术方能实现现代转型与内涵跃升。中央民族大学音乐学院许学东教授以《技术、艺术与审美——中国扬琴演奏三境界》为题,通过《苏武牧羊》示范讲解扬琴演奏的“技术—艺术—审美”三重境界,强调“人琴合一”的中国式审美追求。他指出,演奏者需要具备深厚的文化底蕴和审美能力,并将演奏实践与文化、哲学、美学深度融合,方能展现扬琴艺术的独特魅力和精神内涵。中国音乐学院桑海波教授结合项祖华先生与时俱进、开拓创新的精神内涵与扬琴艺术在数字化时代的创新发展机遇,提出将扬琴艺术以音频文献和数据形态进行数字化转化并构建“声境资产”生态链的方法设想。中国艺术研究院研究员、博士生导师田青以《中国人的音乐》为主题,系统阐述了中国音乐的文化起源与精神特质,提出艺术应保持个性并尊重多样性。他通过古琴文化指出音乐应成为人与自然、天地心灵对话的方式,呼吁音乐教育回归文化本源与精神自觉。这一思想与项祖华创作中所追求的“回归自然、天人合一”的审美意境高度契合,展现了传统音乐哲思与人格修养的深度融合。

三场讲座内容丰富、视野互补,既回顾了项祖华扬琴艺术的发展脉络与教育智慧,又深入探讨了其美学追求、文化定位与精神内涵。无论是对宗师理念的学理提炼,还是对扬琴艺术未来路径的多维探析,都充分体现了其艺术精神与时代价值的深远意义。通过回望传统脉络,探索精神内核,艺术周讲座环节不仅为中国扬琴事业提供了坚实的学术支撑,也为新时代中国器乐人才培养勾绘出可持续发展的范式模型。

三、三场研讨会:凝聚共识,薪火承续,共绘未来

“项祖华扬琴艺术周”期间举行的三场研讨会,先后以“项祖华扬琴艺术的历史贡献与传承”“琴韵传情,师德流芳——追忆扬琴教育家项祖华”“承韵·启新——构建当代扬琴艺术人才培养新范式”为主题,呈“总-分-总”结构递进展开。研讨内容围绕项祖华先生的艺术贡献、教育理念与精神风范,层层推进、深入探讨,逐步汇聚共识——从致敬宗师、回顾历史,到立足当下、回应现实,再到展望未来、谋篇布局,系统研讨中国扬琴艺术的精神内核与发展路径。

首场研讨会聚焦项祖华先生的艺术成就与教育理念,专家们深入回顾其在演奏、创作、教学体系、学科建设等方面的开创性贡献,高度肯定其为后世留下的艺术财富,强调其精神价值的时代意义。第二场则以温情追忆与教育回顾为主线,与会代表接续展开,结合个人经历讲述先生在教书育人、创作实践、教材建设中的感人事迹,生动展现先生高尚师德与人格魅力。第三场研讨会作为艺术周的收官活动,围绕新时代扬琴人才培养新范式展开深入讨论,既肯定传统之“韵”的根基价值,又倡导开放融合、因材施教、跨界创新。与会专家学者们集中总结、升华体会,凝练出薪火传承、守正创新、融合发展的共识愿景,体现了全国扬琴界同仁对时代命题的集体回应,勾勒出中国扬琴艺术事业的未来蓝图。

三场研讨既是一场追忆与致敬的集体表达,也是一场思维与愿景的深度汇聚。正如李玲玲教授所总结的:“项祖华先生留下的不只是作品和技艺,更是精神的灯塔。”这份精神将在新时代的扬琴教育实践中持续生发,引领扬琴艺术走向更广阔的天地。

四、结语:

“项祖华扬琴艺术周”全面呈现了项祖华先生在扬琴演奏、教学、创作、理论与传播等领域的卓越成就和开拓贡献,也集中体现了新时代中国扬琴发展的新气象。项祖华先生自勉“乐山攀登勤为径,曲海无涯苦作舟”的艺术信念,深深感染和鼓舞着每一代扬琴人。

以李玲玲为代表的当代中国扬琴艺术家继承先生遗志,多次成功举办世界扬琴大会并积极开展国际合作项目,组织策划高质量的中外交流演出与研讨,搭建起中国扬琴走向世界、世界了解中国音乐的新桥梁。与此同时,项祖华先生的国际视野与交流理念,也通过其海外弟子群体得以传承。他亲自培养并长期指导的多位海外弟子,已成为所在国扬琴艺术传播的中坚力量。瞿建青担任新加坡华乐团扬琴首席,并任教于南洋艺术学院、新加坡国立大学、新加坡国立教育学院,她多次举办扬琴独奏会并代表新加坡六度出席世界扬琴大会。马欢作为新加坡扬琴学会副主席、新加坡华乐团演奏家与新锐作曲家,不仅致力于扬琴教学与传播,还在跨文化创作与国际舞台上发出新加坡华乐与中国扬琴的和合之声。先生培养的韩国留学生李银珠活跃于韩国扬琴演奏与教育一线,并带领韩国代表团参与国际扬琴交流,积极致力于中韩扬琴艺术交流事业。旅美演奏家田超则通过驻美演出、讲座、跨界组合“东·西”等项目,将中国扬琴带入美国艺术界,并荣获华盛顿音乐大奖的最佳世界音乐艺术家/组合奖项与海伦海兹戏剧大奖最佳声音设计的提名……

正如中国音乐学院国乐系主任王中山在活动致辞中表示,“项祖华扬琴艺术周”是一次对艺术巨匠成就的驻足回顾,也是对“大先生”精神的深切回望,更是一场凝聚共识、启迪未来的精神动员。“致敬宗师·上下求索·艺脉绵延”不仅是对本次艺术周主旨内容的提炼,更是当代中国民族器乐人对初心与使命的庄严回应。面向新时代,扬琴人将秉承先生遗志,在民族音乐的沃土上继续深耕前行,奏响属于中国扬琴的新篇章。

作者介绍:

徐帆,中国音乐学院青年教师,助理研究员,国乐系扬琴艺术表演专业本、硕,是项祖华先生亲传的最后一位硕士毕业生。

免责声明:市场有风险,选择需谨慎!此文仅供参考,不作买卖依据。