“青春须早为,岂能长少年。”在时代的宏大叙事中,青年干部宛如熠熠生辉的星辰,承载着国家的希望与民族的未来,被赋予了“青衿才俊”的美誉。回头看,从初入仕途时于材料上“书写”青年干部要在基层工作中从人民中来到人民中去,为人民、为基层建设燃烧自己的壮志豪情;往前看,再到多年之后,历经风雨依然笃定坚守曾“书写”的一笔一墨,以自身为笔,于自身岗位为群众“书写”真正民生实事,这一路是成长的蜕变,更是使命的升华。

初出茅庐的青年干部,满怀着“书生意气,挥斥方遒”的豪迈,以热血为墨,在工作的稿纸上写下理想的开篇。青年干部要清晰的了解到,上至中央下发的各项文件,下到撰写的每一篇通知、汇报,都离不开笔杆子的支撑。文字材料是思想的外显,是沟通交流、政策传达、经验总结的重要工具。一份条理清晰、内容详实的调研报告,能精准反映基层实际,为决策提供有力依据;一篇振奋人心、逻辑严密的宣传稿件,可凝聚社会共识,激发发展动力;一则规范严谨、务实管用的工作方案,能确保任务高效推进,落实惠民举措。但我们要清楚的知道,练好笔杆子并非一蹴而就,需博闻强识,广泛涉猎政治理论、业务知识、历史文化,厚积薄发,更要深入调研,扎根基层,了解民生百态,掌握真实情况,让笔下文字有温度、接地气,要坚持反复打磨,对每一个用词、每一处逻辑精雕细琢,秉持严谨态度,做到言简意赅、准确恰当。我们的一字一句,关系到政策落实,涉及到民生实事,影响到精神共识,青年干部需以笔为剑,于纸面挥出青年一代的热血澎湃。

《士兵突击》中358团团长说“想要和得到,中间还有一个词就是要做到”。正以青春之心,坐在办公桌前的我们,不能仅靠笔杆子来“书写”心中畅想未来工作的宏伟蓝图。青年要以“纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行”为导向,努力将理论与实践相结合。在脱贫攻坚的战场上,无数青年干部扎根贫困地区,“不获全胜决不收兵”的誓言掷地有声。从分析贫困原因、制定帮扶策略,到引进产业项目,帮助贫困群众摘掉穷帽,用汗水与智慧在大地上书写下脱贫攻坚的壮丽史诗,为全面建成小康社会添砖加瓦。

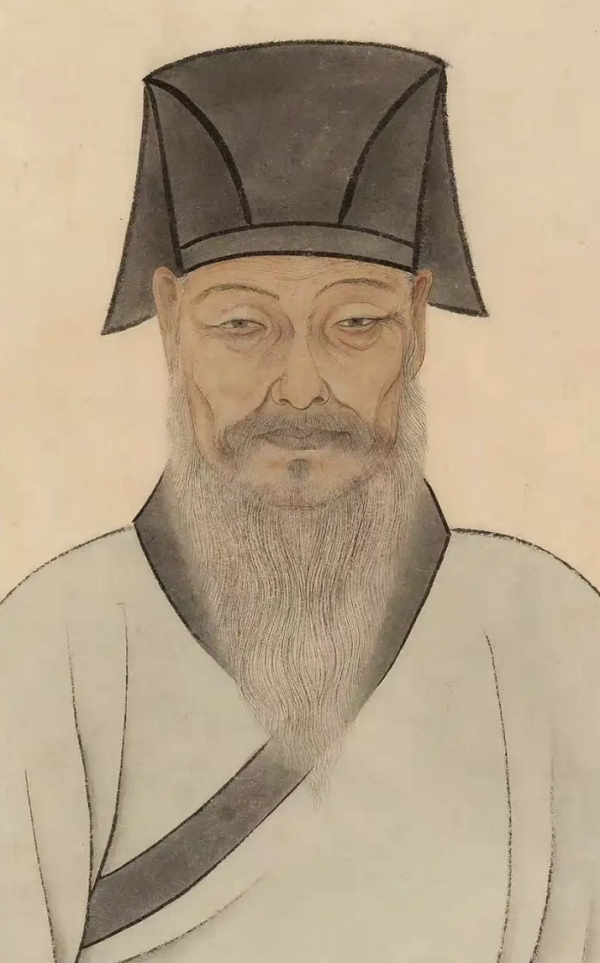

从笔尖上厚积薄发的文字素养到用脚印丈量书写民生实事,这将是一个漫长且有平凡的过程。曾有一位老师说:“好好读书,为百姓说话”,我始终坚信,我们接受义务教育走向大学校园,再经历夜夜难眠的挑灯奋学走到如今的岗位,我们的使命不仅仅是传承知识,更重要的是在成长的过程中练就坚持不懈和乐观豁达的人生态度,明确国家民族与个人的理想信念,这一状态于宏观人生如此,于小小岗位上亦是如此。苏轼一生宦海浮沉,却始终保持乐观豁达的心态,“竹杖芒鞋轻胜马,谁怕?一蓑烟雨任平生。”在地方任职时,他兴修水利、造福百姓,留下了诸多政绩佳话。青年干部当以先辈为楷模,在困难面前,坚定“千磨万击还坚劲,任尔东西南北风”的信念;于国家面前,坚守“苟利国家生死以,岂因祸福避趋之。”以坚定的爱国情怀与担当精神,践行着对国家和民族的责任。

曾几何时,我们或许都对“书写”的材料处于脑海和纸面通读的层面。直到我们坐到机关大院内,走进村内交叉小路,从春暖花开走到寒梅绽放,年复一年,那些原本只印刷在A4纸面上的只只汉字,竟与广袤大地上的阡陌炊烟产生了奇妙的共振。此刻我们再看向字里行间此起彼伏的民生诉求和政策规划,我们或许才会真正明白,真正的“书写”就应当是蘸着晨露写就的民生注脚,用脚步丈量出的政策蓝图。从“书写”走向“书写”,是对我们青年干部的能力要求,更是时代赋予我们的考验与使命。