30多年前,两岸农业界在香港的会晤,推动了两岸农业交流合作。回望携手走过的30多年,一批批台农台商及农业专家,经过多年探索与发展,绘就一幅两岸融合发展的多彩画卷。

粤台农人携手 共探融合发展新路径

海峡两岸农业发展研究院,是经澳门中联办专函商请广东省人民政府批示,由国务院台办、广东省台办、农业部批准,落户华南农业大学的一个集“政、企、学”,“产、研、用”为一体的国家级协同创新应用型机构,总部坐落于珠海高新区。

据海峡两岸农业发展研究院院长刘成介绍,研究院成立初衷就是促进两岸农业科技交流与协同创新。在研究院成立之初,就与已经研究碳源营养技术20多年的台湾陈教授合作,引进技术并与华南农业大学等单位专家共同研发新一代生物碳源营养液。

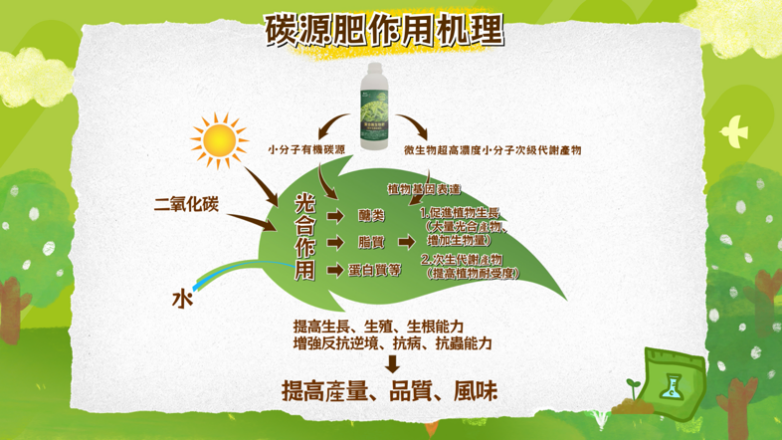

通过微生物发酵与浓缩技术制成的碳源营养液属于高浓度多段多层次的碳肥源,其中富含发酵充分的小分子有机碳源肥料及高浓度微生物次级代谢产物。以光合作用中间产物的形式,进入并参与光合作用的固碳反应中,加速碳水化合物的累积并促进肥料元素的代谢转化,帮助作物在单位时间内能够合成更多对自己有利的酵素,或是转换为可储存态之营养物质如淀粉、多糖类等。

“所有的植物都必须要有足够的碳元素来供应它的营养。自然界里面的碳,是从二氧化碳来的,但植物可以利用的碳的比例是远远不足。”海峡两岸农业发展研究院研究员、台湾陈教授介绍说,“如果可以额外补给农作物有机碳源,便可以增加产量,提高品质,达到农作物增产丰收的结果”。

技术助力增产增效 照亮农民丰收之路

为验证碳源营养液的适用性,海峡两岸农业发展研究院专家,针对不同地形地貌、温度环境以及多种农作物等多样复杂情况,进行反复试验。目前已在中国10多个省份选择50多种作物进行试验,经过长期调配,探索出一套“农作物丰产提质绿色补碳技术”,可以快速补充有机碳源消除作物“碳饥饿”,赋能肥料提高利用率,实现农作物增产提质。

以小番茄为例,使用碳源营养液后的小番茄,跟对照组相比可见,株高会有显著增高,茎秆会显著增粗,叶片厚度也会增厚,叶色也会比较浓郁。“这都将更有利于植物的光合作用,对后期的生长以及代谢物的产生,抗病、抗虫的能力都有显著提高。”海峡两岸农业发展研究院研究员、华南农业大学副教授舒灿伟表示。

海峡两岸农业发展研究院研究员、华南农业大学副教授孙思则从百香果的应用效果上发现,碳源营养液能强力促进植物生根,“原本正常生长的百香果,在感染病毒后,根部发黑枯萎,但当应用了碳源肥后,根部可见萌发白色新根,树叶恢复正常,结果也正常。”

海峡两岸农业发展研究院还到湄潭、正安、道真和凤冈等地,对接茶叶产业发展、农产品种植及精深加工。在调研中,海峡两岸农业发展研究院专家发现,已有数十年历史的茶园因长期缺乏合理管护,导致产量低、品质也不好。

“把碳源营养液绿色补碳技术带到那边应用之后,平均增产了差不多35%左右,而且更重要的是,在茶叶的品质上获得很大程度的提升。” 陈教授说。

“民之大事在农”。出生于农民家庭的陈教授坦言,自己从一名从事环境资源保护的公务员转行农业研究,也是源于对农业的热爱,“因为有海峡两岸农业发展研究院这个平台,让绿色补碳技术得以共享到更多农民,更好地来运用。”这不只是台湾陈教授的初衷,也是海峡两岸农业发展研究院所有专家教授为之奋斗的动力。

目前,海峡两岸农业发展研究院两岸专家,仍在不断研发创新“绿色补碳技术”。他们表示,要持续“以科技赋能农业”,“为农民创造价值”。