在视觉的奇妙世界里,晶状体如同精密的“镜头”,将斑斓光影精准投射到视网膜上。然而,当这枚镜头悄然蒙上“迷雾”,一种常见的眼部疾病——白内障,便不期而至。作为全球首位致盲眼病,白内障正以庞大的患病人群引发广泛关注,世界卫生组织数据显示,全球约一半的盲人由白内障所致 ,而在我国60至89岁人群中,白内障发病率超80%,90岁以上人群发病率更是高达90%以上,认识和防治白内障刻不容缓。

一、白内障:晶状体的“岁月留痕”

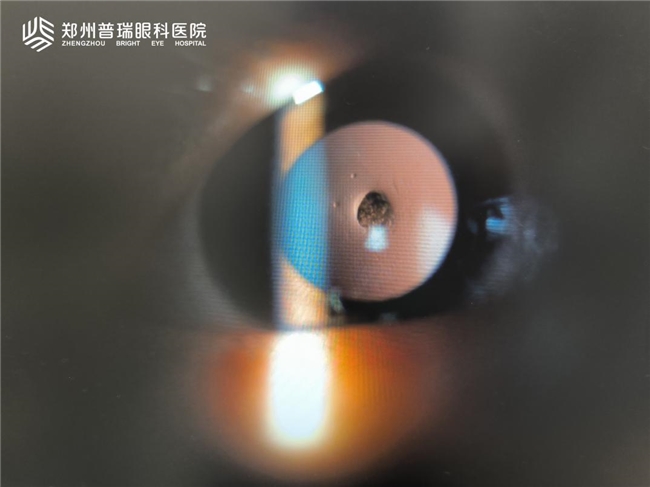

白内障的本质,是眼球内晶状体从透明变得混浊的病理过程。晶状体作为无血管的双凸透明组织,主要由蛋白质和水分构成,光线依靠它的折射聚焦,让我们得以清晰视物。正常情况下,晶状体蛋白有序排列,光线能顺利穿透。但随着年龄增长、紫外线侵袭、代谢紊乱、外伤刺激等因素影响,晶状体蛋白发生变性,原本有序的结构被打乱,逐渐凝聚成不透明的团块,如同蒙上毛玻璃,导致视力下降,白内障就此形成。

年龄相关性白内障是最常见的类型,多在中老年群体中发病,这也是岁月在眼部留下的印记。此外,糖尿病引发的代谢性白内障,因血糖长期居高不下,葡萄糖及其代谢产物在晶状体积聚,改变渗透压,致使晶状体吸水膨胀、混浊;先天性白内障则与遗传因素、母亲孕期感染风疹病毒、服用某些药物等有关,严重影响婴幼儿视力发育;外伤性白内障常因眼球遭受撞击、穿孔伤、电击等外力,破坏晶状体囊膜,引发晶状体混浊。

二、警惕!这些信号在“预警”

白内障早期,视物模糊是最典型的症状,患者会感觉眼前像隔着薄雾,看东西不再清晰锐利,且这种模糊感会逐渐加重。阅读、看手机时,原本熟悉的文字变得模糊难辨;外出时,对远处的景物、交通标识也难以看清。随着病情发展,光线通过混浊晶状体时发生散射,患者会出现畏光、眩光症状,在强光下或夜间行车时,眼前的灯光会出现光晕,甚至产生刺眼的不适感,极大影响生活质量和出行安全。

部分患者还会出现单眼复视,即一只眼睛看东西时出现重影,这是因为混浊的晶状体各部分屈光力不同,导致光线不能聚焦于同一视网膜点。此外,由于晶状体混浊程度不均,患者可能会发现视力出现时好时坏的波动现象,还可能因晶状体密度变化导致近视度数加深,原本不近视的人突然需要佩戴近视眼镜,或原有近视度数短时间内大幅增加。这些症状都在提醒我们,眼部健康亮起了“红灯”,应及时就医检查。

三、治疗:点亮重见光明的希望

目前,手术是治疗白内障唯一有效的方法。当白内障发展到影响患者日常生活,如无法正常阅读、行走、工作时,便应考虑手术干预。白内障手术技术已十分成熟,其中超声乳化吸除联合人工晶体植入术是主流术式。医生会在角膜缘制作微小切口,利用超声乳化仪将混浊的晶状体粉碎、吸出,再植入透明的人工晶体替代原有的晶状体,恢复眼球的屈光功能,让光线重新清晰聚焦在视网膜上。

手术时间短、创伤小、恢复快是该术式的显著优势,多数患者术后第二天即可恢复视力,重获清晰视界。人工晶体的选择也日益多样化,包括单焦点、多焦点、散光矫正型等,医生会根据患者的眼部情况、用眼需求和生活习惯,个性化推荐最适合的人工晶体,满足不同患者对远、中、近视力的需求。对于一些特殊类型的白内障,如先天性白内障、外伤性白内障,医生会根据具体病情制定个体化手术方案,以达到最佳治疗效果。

四、守护“视”界:预防从日常做起

虽然年龄增长是白内障发生的重要因素,但良好的生活习惯能有效延缓其发展。紫外线是加速晶状体老化的“元凶”之一,日常生活中,外出时应佩戴防紫外线太阳镜和宽边遮阳帽,减少紫外线对眼睛的直接照射;在阳光强烈的上午10点至下午4点,尽量减少户外活动时间。

保持健康的生活方式也至关重要。均衡饮食,多摄入富含维生素C、维生素E、叶黄素等抗氧化营养素的食物,如新鲜蔬菜、水果、坚果等,有助于对抗自由基对晶状体的损伤;适度运动,促进全身血液循环,为眼部提供充足的营养和氧气;戒烟限酒,避免烟草中的有害物质和酒精对晶状体的不良刺激。

对于患有糖尿病、高血压等全身性疾病的患者,严格控制血糖、血压水平是预防白内障发生和发展的关键。定期进行全面的眼部检查,特别是40岁以上人群,建议每年进行一次眼科检查,以便早期发现白内障及其他眼部疾病,做到早诊断、早治疗。

白内障并非不可战胜的“视力杀手”,只要我们科学认识、积极防治,就能拨开眼前的“迷雾”,重见清晰明亮的世界。从日常防护到及时就医,每一个行动都是对眼部健康的守护。愿每个人都能珍视光明,远离白内障的困扰,尽情享受清晰视界带来的美好生活。