近日,由中国老龄事业发展基金会主办的“百城千人 乐龄健康”文化艺术展演活动在全国多地拉开帷幕。作为我国老龄事业领域的重要品牌活动,本届展演以“文化赋能健康养老,艺术点亮乐龄生活”为主题,通过线上线下联动的创新形式,为老年人搭建展示精神风貌的舞台。活动期间,中国老龄事业发展基金会老年文化教育副主任张杰先后赴山东烟台、济南、东营、淄博等地,参与地方老年协会负责人聘任仪式,并与各地老年文艺团体展开深度交流。与此同时,主办方宣布正式启动“老龄活动官方直播间”,标志着我国老龄文化传播进入数字化新阶段。

聘任地方领军者:构建全国老龄文化协作网络

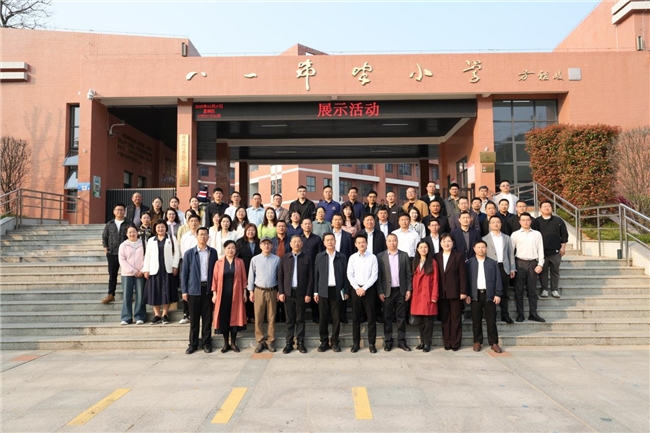

在烟台、济南、东营、淄博四地举行的聘任仪式上,张杰副主任代表基金会向孙春红、弭庆云、翟军兰、刘敏四位资深老龄工作者颁发地方协会会长聘书。这一举措被视作完善全国老龄文化协作网络的关键步骤:烟台孙春红会长致力于统筹策划大型文体活动,成功推动全民健康与城市文化品牌建设,先后主导2023亚运会烟台启动仪式、省级全民健身项目及2025城市形象推广等多项政企文化盛事,持续赋能全民美育与健康中国战略落地;济南弭庆云会长以推动老年非遗传承闻名,成功将鲁绣、皮影等传统艺术融入老年文化活动;东营翟军兰会长打造的“黄河口乐龄文化节”已成为区域性品牌;淄博刘敏会长则聚焦“银发志愿者”体系建设,探索老年人社会参与新模式。

“地方协会是连接政策与基层的枢纽。”张杰在聘任仪式上强调,“四位会长在区域老龄文化实践中积累了宝贵经验,未来将承担起跨区域资源整合、模式推广的重任。”据悉,此次聘任后,四地将率先试点“文化养老资源包”共享机制,涵盖课程体系、活动方案、专业培训等模块,通过标准化与在地化结合,推动优质老龄文化服务普惠更多群体。

“百城千人”展演:打破年龄界限的文化盛宴

作为活动的核心板块,“百城千人”文化艺术展演呈现出三大创新特征:题材多元化,涵盖传统戏曲、现代歌舞、书画摄影、短视频创作等20余类艺术形式;参与普惠化,不仅面向专业老年文艺团体,更通过“社区海选”吸纳零基础老年人参与;形式融合化,线下展演与线上直播同步开展,部分节目采用“老青共创”模式,由老年人与青少年联合演绎。

在烟台首站展演中,72岁的退休教师王建国带领平均年龄68岁的团队表演了自编舞台剧《我们的芳华》,通过沉浸式剧场再现知青岁月,引发强烈共鸣;济南站的非遗专场中,老年传承人展示了濒临失传的“鼓子秧歌”技法,并与短视频博主合作推出教学专栏;淄博站的“银发创客”单元更展出老年人设计的智能适老产品,彰显“老有所为”的无限可能。

官方直播间上线:重构老龄文化传播生态

随着“老龄活动官方直播间”的正式启动,本届展演开创性地将“数字赋能”纳入老龄文化事业战略布局。直播间不仅作为活动展演的传播渠道,更被定位为常态化运营的“老龄文化云平台”,其价值体现在三个维度:

一是打破时空限制,扩大老龄文化辐射力。通过4K超高清直播、多机位切换、实时弹幕互动等技术,偏远地区老年人足不出户即可观看展演盛况。数据显示,烟台站直播吸引超83万人次观看,其中46%来自县域以下地区。

二是构建参与式传播,激发老龄群体创造力。直播间开设“银发主播培训计划”,已有200余名老年人通过考核成为持证主播,他们既在镜头前展示才艺,也承担起采访、解说等职能。63岁的东营市民李秀兰通过直播间教授布艺制作,账号粉丝突破10万,其作品甚至获得海外订单。

三是推动资源整合,打造老龄服务新生态。平台引入“文化点单”功能,观众可在线预约各地老年大学的精品课程;接入健康咨询、心理疏导等增值服务模块;更与电商平台合作开设“银龄优品”专区,帮助老年手工艺者实现经济价值。

深度观察:老龄文化事业需要“破圈”思维

中国老龄事业发展基金会相关负责人指出,2023年我国60岁以上人口已达2.8亿,但老年文化服务仍存在供需错配、区域失衡、传播低效等痛点。“‘百城千人’活动与官方直播间的结合,实质上是通过‘线下激活社群、线上构建生态’的双轮驱动,探索老龄文化事业的可持续发展路径。”

专家认为,这种创新实践具有标杆意义:聘任地方领军者强化了基层组织的枢纽功能;展演活动通过降低参与门槛重塑老年文化认同;而直播间则借助数字技术打破“老龄鸿沟”,让老年人从文化消费者转变为生产者和传播者。未来,如何进一步将流量转化为服务效能,推动“老龄网红”向“老龄智库”升级,仍需政策、技术、资本的多维支撑。

随着展演活动在全国百余城市的持续推进,一幅“文化养老”的新图景正徐徐展开——在这里,年龄不再是定义的标签,每个老年人都能找到属于自己的精神坐标,而数字化浪潮则为这份晚霞添上更为绚丽的色彩。