2025年1月7日9时5分,西藏日喀则市定日县突遭6.8级强烈地震袭击,震源深度仅为10公里,震中位于北纬28.50度,东经87.45度。地震的发生地点接近定日县城和多个乡村,震源位置靠近世界著名的珠穆朗玛峰,地理环境复杂且处于高原地带,这给灾后的救援和重建工作带来了极大挑战。

震中区域包括定日县的多个村庄及周边乡镇,地震发生后,震中区域的房屋和建筑物普遍遭到严重损毁。由于震中地处高海拔地区,山体结构脆弱,强烈的地震引发了大规模的山体滑坡和泥石流。部分地区的道路被掩埋,通讯设施中断,交通完全瘫痪。受灾最严重的乡镇包括定日县的西藏部分村庄,这些地方大多位于深山峡谷之间,地势崎岖,道路狭窄,使得救援工作极为困难。

截至1月9日6点,地震已造成126人遇难,伤者人数不断上升。由于部分村庄与外界隔绝,很多地方的伤亡情况尚未完全统计。受灾的群众人数高达6.15万,许多人被困在倒塌的建筑物和山体滑坡的废墟中,亟需紧急救援。

定日县的部分学校和医院受灾严重,学校的教学楼和宿舍楼部分倒塌,医院的急诊室和住院楼也遭到破坏,造成大量伤员无处就医。居民区的情况同样堪忧,很多村民的家园被夷为平地。根据地震发生后的初步评估,定日县的基础设施遭到极大破坏,供水、供电、通信等系统几乎瘫痪。

地震发生后,定日县的周边环境变得异常复杂。由于大规模的山体滑坡和泥石流,导致了主要交通道路的阻断。尤其是通往震中区域的道路,在几乎一夜之间被山体滑坡和巨石堵塞,给救援队伍的进入带来极大的障碍。震中附近的多个村庄和县城的一部分地区无法获得及时的救援和医疗帮助。

此外,由于地震发生在高寒的冬季,气温骤降,夜间气温常常低至零下10度以下,这对于受灾群众的生存造成了极大的困境。很多人因受伤或长时间处于恶劣环境中而出现冻伤、失温等情况,急需外界支援和帮助。

灾后,定日县及其周边地区的震感持续不断,多个余震的发生使得居民们更加恐慌。国家和西藏自治区政府紧急调派了大量的兵力、医疗队和救援人员进入定日县,同时,来自全 国各地的紧急救援物资和人员也在第一时间赶往震区。

中国人民解放军、西藏武警部队、地方政府及各类社会组织的志愿者迅速开展了紧急救援行动。由于道路被切断,空投和直升机运输成为了重要的救援方式。与此同时,社会各界的爱心捐助也纷纷抵达,救援队伍通过空中和陆路通道,迅速将物资和医疗设备送至灾区。

定日县的民众在灾后展现出了坚韧不拔的精神,许多人纷纷加入到救援队伍中,帮助邻里清理废墟、抢救被困群众,展现了团结与互助的精神,同时也涌现出无数感人至深的抗震救灾故事。

一、谁是最可爱的人——人民子弟兵的感人故事

地震发生后,最早赶到现场的,是人民子弟兵。他们,不仅仅是钢铁般的战士,更是无畏的英雄,他们背负着祖国的使命,承载着人民的期望,在灾难面前,成了那道最坚定、最温暖的光。每一段故事,都深深触动人心,闪烁着坚守与牺牲的光辉。

(一)先遣小分队紧急救助老人

地震发生后,西藏军区某团的先遣小分队在最短的时间内,便出发前往震中进行勘察。当他们穿越崎岖不平的山路,向着灾区进发时,沿途遇到了一位老人,因坠物砸中胸部,痛得无法动弹。危急时刻,官兵们毫不犹豫地停下脚步,立即为老人吸氧、止血。在医疗救援设备有限的情况下,他们利用随身携带的急救包和简易工具,尽最大努力稳定老人的伤势。

随着时间的流逝,村道被毁得几乎无法通行,但小分队的战士们没有丝毫退缩。他们用三轮车将老人推出受损严重的村道,经过艰难的跋涉,终于将老人送上了军车。在前往县医院的途中,老人虽然因疼痛难忍而无法言语,但那双满是泪水的眼睛和微微竖起的“大拇指”,却胜过千言万语。那一刻,战士们的心中没有一丝疲惫,只有坚定的信念——人民子弟兵,无论何时何地,永远是最可爱的人。

(二)开辟空中救援通道转运重伤员

就在震区四周的道路几乎完全中断时,西藏军区某旅迅速调集了两架直升机,开辟出一条空中救援通道。此时,灾区的重伤员急需转运,特别是五名重伤员的生命危在旦夕。尽管地震后的空气稀薄,气候恶劣,直升机的飞行条件极为复杂,但战士们没有一丝退缩的情绪。

在飞行中,军医和机组人员密切配合,严密监控重伤员的生命体征,尽可能地保持伤员的安全和稳定。担架被轻轻抬起,战士们的手掌已经冻得发紫,却依然稳稳地握住担架的两端,尽全力保护伤员的每一寸生命。在那短短的二十分钟飞行中,他们的肩膀上背负着不仅是重伤员的希望,更是所有人民的期盼。

到达日喀则市人民医院时,伤员被紧急送入手术室,而这时,直升机的机组人员和军医们却默默站在角落里,迅速整理设备,准备迎接下一波的转运任务。为人民服务,已成为他们骨血中最根深蒂固的使命。

(三)炊事班克服困难为群众供餐

灾区的人民除了急需医疗救援外,还有最基本的生存需求——食物。西藏军区某团的炊事班在第一时间携带了野战炊事车,迅速抵达震区,开始为受灾群众准备食物。即便在极端艰苦的环境下,他们依然没有丝毫怠慢。

炊事班班长荆金龙是个地地道道的“铁饭碗”人物。面对震后第一晚的紧急任务,他一再叮嘱班员:“第一要卫生,第二要做够,第三要做熟。”高原的气候让烹饪变得异常困难,米饭和面条需要用高压锅压,炒菜前要先过水过油,但炊事班的战士们却依然克服了重重困难,用尽全力为300多名受灾群众提供了热腾腾的饭菜,饭盒里荤素搭配,还有水果,尽可能地补充营养,安慰着这片灾难中的土地。

这一碗碗热饭,给受灾群众带来了一丝久违的温暖,也让他们感受到无尽的关怀与希望。在那个寒冷的夜晚,当战士们疲惫不堪地端起热水杯时,大家的眼神中没有言语,却传递着相同的情感——无论多么艰难,我们始终是人民的坚强后盾。

(四)接力救援眼部重伤的普布格桑

普布格桑是震区一名普通村民,在地震发生时,他不幸被倒塌的建筑物砸伤,右眼受伤极为严重。西部战区前进指挥所得知消息后,立即统筹医疗力量,赶赴一线,开设了23个医疗点,并派出医疗队逐村逐户开展巡诊。普布格桑的伤情牵动着每一个人的心,指挥所立即安排西藏军区总医院眼科专家进行远程会诊。

经过精确的评估,西部战区空军紧急组织航管、气象等部门分析研判,为空中救援开辟“空中通道”。仅仅20分钟,西藏军区某陆航旅的两架直升机便完成飞行准备,迅速起飞,直奔长所乡。在长所乡的草地上,医疗队员们迅速为普布格桑处理伤口,将他抬上直升机,送往西藏军区总医院进行进一步治疗。

这一路的救援,没有豪言壮语,只有不言放弃的坚守和无怨无悔的奉献。当普布格桑被安全送至医院时,他满怀感激地紧握着医护人员的手,泪水湿润了他们的双眼,而这背后,是无数默默奉献的军人,正用他们的行动守护着每一条生命。

(五)某边防团克服困难抵达灾区投入救灾

灾后,某边防团的200余名官兵克服了道路毁坏、雪山路滑等重重困难,成功抵达灾区。他们没有停留在指挥所,而是第一时间展开人员搜救和险情排查。尽管寒冷的天气让他们的手脚都被冻伤,战士们的衣服在寒风中几乎被冻得僵硬,但他们却始终没有停下脚步,继续坚守在救援一线。

他们一遍遍穿越受灾严重的村落,逐户排查,挨家挨户确认是否有被困群众,细心地寻找每一个需要帮助的人。每当找到一名被困的村民,战士们便竭尽全力将他们从废墟中救出。为了确保安全,他们甚至用身躯为村民撑起保护伞,阻挡接二连三的余震。

(六)某团为受灾群众提供生活保障

在震后的第一夜,气温降至零下16度,某团官兵在海拔4000米的森嘎村紧急搭建了帐篷,为受灾群众提供基本生活保障。杂乱的村庄几乎被摧毁殆尽,许多村民的住所被夷为平地,寒冷的夜晚让每个人都感受到了无比的冷意。然而,在这些震后最冷的夜晚,子弟兵们带着取暖炉,逐户将温暖送到了群众的手中。

当一个个受灾群众挤进帐篷,抱着炙热的炉火时,他们的眼中透露出的不仅仅是对寒冷的抗争,更是对国家和军人的深深感激。而这些无言的温暖,也化作了最强大的力量,支撑着他们度过这场灾难。

(七)人民子弟兵——最可爱的人

无论是在雪山之巅,还是在废墟之中,人民子弟兵们都以坚定的信念,完成了一次次生死救援。他们没有丝毫的犹豫,任凭艰难困苦,也始终未曾退缩。灾难面前,他们无畏前行;困难面前,他们无所畏惧;在百姓最需要的时候,他们从不缺席。正如那句常说的话:“谁是最可爱的人?是那一个个,不畏艰难、不求回报的人民子弟兵。”

在定日县抗震救灾行动中,人民子弟兵凭借专业素养、无畏勇气与无私奉献精神,全方位投入救援工作,成为抗震救灾的中流砥柱,发挥了至关重要的作用。

1.生命救援核心力量

地震发生后,人民子弟兵迅速响应,第一时间抵达灾区。他们穿梭于倒塌的建筑物之间,凭借专业的救援技能与设备,争分夺秒地搜寻被困群众。西藏军区某团先遣小分队在震中附近,发现被坠物砸中胸部的老人后,立即展开救援行动,为老人吸氧,并用三轮车和军车接力将其送往医院,成功挽救生命。考虑到部分重伤员受困于交通不便区域,西藏军区某旅迅速出动直升机,开辟空中救援通道,将 5 名重伤员及时转送至日喀则市人民医院,为伤员争取宝贵的救治时间。

2.基本生活保障提供者

震后,某团官兵紧急搭建帐篷,为受灾群众提供遮风挡雨之所。在海拔 4000 多米、最低气温达-6℃的森嘎村,帐篷的搭建让受灾群众在寒冷的夜晚有了温暖的栖息之地。西藏军区某团炊事班携带野战炊事车抵达震区,克服高原烹饪困难,为 300 多名受灾群众提供荤素搭配、有水果的热饭,让受灾群众在困境中感受到温暖与关怀。

3.应急抢险先锋

某边防团 200 余名官兵克服道路损毁、雪山路滑等困难抵达灾区后,立即投入救灾工作,对受灾区域进行全面的安全隐患排查,包括检查受损建筑的稳定性、排查次生灾害风险等,防止因余震或其他因素导致的二次伤害。面对地震造成的道路损毁,影响救援物资运输和人员通行的情况,子弟兵积极参与道路抢修工作。尽管作业环境恶劣,他们依然全力清理塌方、修复路基,确保救援通道的畅通,为后续的救援行动提供有力保障。

4.稳定民心的精神支柱

人民子弟兵的到来,给受灾群众带来了极大的心理安慰。他们坚定的身影、专业的行动,让受灾群众看到了战胜灾难的希望,稳定了灾区的民心。在混乱与恐惧的环境中,子弟兵成为受灾群众的主心骨,激励着大家共同面对灾难。除了进行物质救援,部分官兵还积极对受灾群众开展心理安抚工作。他们耐心倾听群众的心声,给予精神上的支持与鼓励,帮助受灾群众缓解恐惧和焦虑情绪,引导他们树立重建家园的信心。

二、故土中生长出的骨头——定日县干部们救死扶伤的感人故事

定日县的领导干部们,犹如这片土地上生长出的脊梁骨,在灾难来临时毫不犹豫地挺身而出。面对突如其来的地震,他们不仅是指挥员,更是最前线的战士,他们用实际行动诠释了“为民服务”的真正含义。无论是教育局的张局长,还是乡镇的干部们,他们都在灾难面前展现出坚韧与无畏,成为这片土地上最坚强的力量。

(一)张局长:背负着责任的坚韧脊梁

定日县教育局的张局长在得知学校受灾严重后,第一时间赶往震中。他没有丝毫犹豫,穿越危岩碎瓦,穿梭在倒塌的教学楼间,指挥着救援工作。当他抵达学校时,教学楼的楼顶已经塌陷,窗户破裂,楼道里堆满了石块与泥土。整个学校的教学楼几乎变成了一片废墟。

尽管面临危险,张局长仍坚持亲自进入被倒塌的教学楼,寻找被困的学生。在这场严峻的灾难面前,他没有丝毫退缩,只顾着用自己的双手,一块块拨开瓦砾,尽全力挖掘可能的生还希望。时间在一分一秒地流逝,他的声音因焦急而沙哑,却始终坚定而有力,回荡在倒塌的楼房中:“我们绝不放弃任何一个生命!”终于,在他的指引下,救援队伍成功找到了被困的学生,并迅速将他们转移到安全地带。张局长没有丝毫停歇,他始终奔波在各个废墟之间,确认所有学生的安全。在这场生死较量中,他没有退缩,尽管体力透支,双脚已经肿胀,但他始终没有停下脚步,仿佛是这片土地的守护神,背负着对无数孩子生命的责任。

(二)边巴罗布:迅速反应,积极救援

1月7日早上8点多,定日县长所乡副乡长边巴罗布感到轻微震动后,立即通过微信群提醒各村驻村工作队和村两委干部,要求立即入户排查,做好灾后防护工作。然而,没多久,震中爆发了6.8级的强烈地震。面对突如其来的巨灾,边巴罗布毫不犹豫,带领同行的5名工作人员迅速奔赴自己负责的杂村。

当他们抵达村庄时,四周一片狼藉,房屋倒塌,村民们惊慌失措。边巴罗布立即组织村里的年轻人展开救援行动,合力救出被困的村民们。看到一户户房屋被掀翻、倒塌,老百姓陷入困境,他的内心只有一个目标——保护百姓的生命安全。

在医护人员和专业救援队伍到达后,边巴罗布依然坚守在第一线,参与搬运医疗物资、搭建临时帐篷等工作。直到半夜,看到群众顺利安置、吃上了热饭菜,他才终于松了一口气,心中一块沉重的石头也落了地。那一刻,他知道,自己和同事们的付出,给了百姓一丝生存的希望。

(三)次仁平措:强忍悲痛,坚守岗位

长所乡古荣村党支部书记次仁平措,在地震发生时失去了年迈的母亲。然而,面对这突如其来的灾难,次仁平措并没有时间为亲人的离世而悲痛欲绝。虽然痛苦和悲伤如潮水般涌上心头,他却依然毅然决然地履行着自己作为党支部书记的责任。

他走进一顶顶帐篷,检查群众的被褥厚度,确保帐篷通风良好,耐心询问灾民的需要,尽可能地为他们提供帮助。“能为大家做点事,心里就踏实一些。”他说道。尽管内心满是痛楚,但他始终坚守岗位,把自己的伤痛和压力埋在心底,为百姓的安危而努力。这一份坚韧与担当,正是那片土地上根深蒂固的骨气与力量。

(四)扎西顿珠:安抚群众,防范灾害

定日县措果乡野江村驻村第一书记扎西顿珠,在地震发生后,迅速行动起来,积极开展群众情绪安抚工作。他细心地向群众解释震后注意事项,耐心地提醒大家如何防范余震以及采取必要的防护措施,避免次生灾害的发生。尽管面临着种种困难,扎西顿珠从不显露疲惫,他用平静的语言和坚定的态度安抚每一个受灾的村民。在面对无数惊慌失措的群众时,扎西顿珠的声音如一股温暖的力量,抚平了大家的恐慌。他通过广播、微信群等多种方式传递着灾后防护的信息,确保群众能够在最短的时间内恢复冷静,避免更多的灾难发生。

(五)珍拉:舍小家,顾大家

定日县措果乡塘仁村驻村工作队员珍拉,在得知自己家乡拉孜的房屋倒塌后,眼中满是痛苦和无奈。然而,面对眼前这片灾区,她并没有停下来为自己家里的损失感到过多的伤感。她深知,尽管自己的老家受灾严重,但眼下更需要帮助的,是身边的村民。珍拉咬牙忍住泪水,立刻投入到群众转移安置和救灾抢险的工作中。她和队员们协作紧密,帮助村民们打包、转移家当,为他们提供临时避难的场所。在这个艰难的时刻,珍拉的肩膀承载着的不仅是自己家的痛苦,还有全村人的生命和安全。她的坚韧和奉献,像是为百姓点亮的希望之灯,驱散了黑暗与恐惧。

(六)吾坚:及时组织,疏散转移

定日县长所乡玉白村驻村工作队副队长吾坚,在收到第一次地震预警后的第一时间,便组织队员和村两委班子对群众进行疏散转移。尽管震感强烈,村民们都处在恐慌之中,但吾坚凭借着过硬的应急反应能力,迅速带领队员们将村民们引导到安全地带。在村子里28户164人中,所有人都安全无恙,零伤亡。这背后,是吾坚和队员们毫不犹豫、迅速果敢的决策,是他们一次次奔走在险象环生的村道上,确保每一位村民都能得到及时的疏散与保护。那一夜,当他们回望着逐渐平静的村落时,他们的内心充满了从未有过的满足与安心。

(七)吴奇洵:协调物资,保障生活

定日县长所乡嘎旦村驻村第一书记吴奇洵,在灾后第一时间便与各方协调,及时调拨矿泉水、自热米饭、方便面、棉衣棉被等救灾物资。面对灾民的需求,他不顾个人疲劳,亲自前往各大仓库、物资中心,确保救援物资能够按时送到受灾群众手中。在灾后的几天里,吴奇洵几乎没有休息片刻,始终穿梭于各个灾民安置点,确保群众们的生活得到保障。每当看到受灾群众能够吃上一口热饭,穿上温暖的衣服,他的内心便充满了无尽的力量和安慰。

(八)顿珠次仁:从废墟中逆行而上

定日县公安局干警顿珠次仁,是长所乡古荣村地震后最早投入救援的干警之一。地震发生后,他与战友们迅速反应,在半个小时内赶到了受灾最严重的古荣村。在震后的废墟中,他们并未顾及自己安危,而是第一时间投入到紧张的搜救工作中。顿珠次仁全身是灰,脸上汗水与尘土交织,双手被尖锐的石块划破,指甲里满是泥土和血丝。尽管身心疲惫,但他依然坚持与战友们一同救援,直到最后一名受困人员被救出。从日出到日落,顿珠次仁和队员们不知疲倦地在废墟中穿行,手脚并用,破坏障碍物、挖掘积压的瓦砾,一次又一次将受困人员救出。在这一天的救援过程中,他们成功解救了17名被困村民。尽管面临着余震和恶劣环境,顿珠次仁始终没有放弃。他深知,自己的坚守意味着生的希望,哪怕身心疲惫,也没有一丝退缩。这一天,顿珠次仁用自己的行动诠释了“最可爱的人”的真正含义。坚韧、勇敢、不言放弃,他的付出和奉献,为灾区带去了温暖与希望。

(九)骨头般坚韧,骨气般坚定

这些来自定日县的领导干部们,他们不是冷冰冰的管理者,而是这片土地的脊梁,是生死存亡间最坚韧的骨头。灾难面前,他们坚守岗位、无畏前行,用行动书写着责任与担当。无论是在废墟中拨开石块,还是在群众安置点送去温暖,他们都用生命和信念守护着这片深爱的土地。

三、一方有难八方支援——全国各地援助单位的感人故事

当定日县地震的消息传遍大江南北,全国各地的援助单位纷纷伸出援手,展现出了 “一方有难,八方支援” 的伟大精神。中交集团所属中国交建西藏工程建设指挥部迅速组织力量,大量的救援人员、先进的机械设备如洪流般涌向定日县。他们不仅带来了救援的希望,还紧急筹集了 400 间箱式房,在最短的时间内,让这些箱式房陆续运抵受灾最为严重的地区,为受灾群众搭建起了温暖的临时住所。通信行业也不甘落后,西藏自治区通信管理局第一时间启动二级应急响应。应急人员、车辆、油机以及卫星电话等迅速投入到保障通信的工作中。他们深知,在这个关键时刻,通信就是生命线。为了确保灾区通信网络的畅通,他们在恶劣的环境中奋战,爬高山、涉险滩,用自己的专业和毅力,让灾区与外界保持着紧密的联系。

(一)中交集团:为灾区搭建温暖家园

中国交建西藏工程建设指挥部迅速组织救援力量,携带着先进的机械设备,如洪流般奔向震中。面对严重的房屋倒塌和群众无处可依的困境,他们紧急调集了400间箱式房,迅速搭建起临时住所。这些箱式房是灾后重建的起点,它们不仅为无家可归的群众提供了一个遮风挡雨的地方,更是他们在苦难中的一份安慰和希望。看到受灾群众搬进这些临时的“家”,许多人眼中闪烁着感激的泪光,因为这不仅是物理空间的重建,更是心灵的慰藉。

(二)西藏通信管理局:通信是生命线

西藏自治区通信管理局的应急响应更是毫不犹豫。他们深知,在灾难面前,通信就是生命线。灾后迅速启动二级应急响应,调动应急人员、车辆、油机和卫星电话,迅速投入到保障通信的工作中。无论是山路崎岖,还是险滩阻隔,他们的脚步从未停歇。爬上陡峭的山头,涉过湍急的河流,他们架起了连通灾区与外界的“生命线”。灾民们在黑暗中看到希望的光,正是这些奋战在一线的通信人员,在危难之际保持了信息的流动,保证了救援指令的精准传达。

(三)天津市慈善协会:涓滴之水汇成大海

天津市慈善协会在接到地震灾情报告的第一时间,便启动了“津沽有爱·驰援西藏”专项募捐行动。爱心企业、爱心人士纷纷伸出援手,首批善款100万元已经通过日喀则市慈善总会捐赠到灾区。这份关怀,汇聚成了一股温暖的力量,传递给了每一位受灾群众。天津的爱心人士,用行动让远在西藏的灾区感受到中华儿女的关爱。每一份捐赠,都像是微弱的光芒,照亮了灾区人民的希望,帮助他们度过了最黑暗的时刻。

(四)韩红基金会:用爱心撑起生命的希望

韩红基金会的医疗队在地震发生后紧急动员,第一时间奔赴灾区。带着急需的物资和医疗设备,他们不顾长途跋涉的疲惫,迅速投入到救援一线。医疗队员们为受伤群众提供了紧急治疗,输送着希望与生命。在灾区的帐篷医院里,韩红的名字被灾民们传颂,他们知道,这不仅是一个名字,更代表了千万颗炽热的心,汇聚成对生命的守护。

(五)雅安藏茶:茶香四溢,心意浓浓

四川雅安市的藏茶企业也迅速组织力量,准备了10万斤藏茶,送往定日县。这些藏茶是藏族同胞生活中必不可少的日常饮品,它们不仅有着温暖身心的作用,更传递着雅安人民对灾区的真挚关怀。茶香四溢,带来的不仅是暖意,更是一种深深的情感纽带,象征着雅安市民与藏区人民之间的深厚情谊。

(六)各地的团结与援助:共同的责任与温暖

从新疆到青海,从上海到四川,全国各地的援助不断汇聚。医疗物资、食品、衣物、帐篷、取暖设备等纷纷送到灾区。每一份捐助,每一次驰援,都是中华民族团结一致、同舟共济的生动写照。在这个灾难面前,无数平凡的个体汇聚成了伟大的力量,举国上下的支援给了灾区人民无限的力量与希望。灾难带来了无尽的伤痛,但也彰显了全国人民心手相连的伟大力量。无论是风雪交加的高原,还是废墟之中的倾诉,援助的身影始终不曾缺席,正是这些“八方支援”的力量,给了定日县人民战胜灾难、重建家园的坚定信心和勇气。

四、善良普通民众的爱心奉献——抗震救灾中感人泪下的故事

灾难面前,除了组织的力量,普通民众的爱心奉献更是让人动容。那些平凡的人们,在国家和社会的关怀之外,依旧用自己微小的力量点亮着黑暗,为灾区带来了温暖和希望。他们是这场抗震救灾中的无名英雄,用自己的行动诠释了什么是真正的“大爱无疆”。

(一)草帽姐:用温暖驱散严寒

当草帽姐得知灾区夜晚的温度骤降至零下20多度,许多灾民只能露天用柴炭取暖过夜时,她毫不犹豫地决定行动起来。她知道,棉被的温暖或许是灾民们能度过寒夜的唯一依靠。草帽姐连夜组织采购了1万床棉被,紧急驰援西藏灾区。她奔波于商场、仓库、运输公司之间,确保每一床棉被都能及时送达灾民手中。当看到灾民们在寒冷中围裹着厚实的棉被时,草帽姐眼中湿润的泪光中透着一份从未有过的满足——那是“温暖他人,也温暖自己”的喜悦。

(二)成都热血市民:生命的接力

1月8日,成都市血液中心接到国家卫健委的紧急通知,定日县灾区急需B型血小板。此时,整个城市的市民都还沉浸在震后混乱中,然而血液中心的工作人员没有丝毫犹豫。副主任康建勋亲自带队,凌晨4点,他们终于将急需的血小板装箱完毕,赶上最早的航班,带着生死之间的一线希望,奔赴灾区。这是一场生命的接力,正是这份紧急而无私的援助,为灾区的伤员带去了急需的生机。

(三)浙江救援队:关怀孤儿,传递希望

浙江救援队在地震发生后,立即奔赴灾区开展紧急救援。在长所乡的一处废墟中,他们发现了一名16岁的男孩——他失去了双亲,孤独无助。救援队员们不仅帮助他脱离了危险,还自发捐款3000元,并承诺将支持他的生活与学业。这不仅仅是一笔捐款,更是一份生命的承诺。他们用实际行动告诉这名年轻的孤儿,尽管世界突然变得陌生与冷酷,但总有人在背后默默支持,永远不会放弃他。

(四)李喜玲阿姨:心怀他人,守护每一颗果实

李喜玲阿姨是定日县城中心的一名普通水果店主。地震发生后,她没有选择逃离或是自己藏匿起来,而是带着儿子开车把店里的水果送到灾区。她知道,那些急需食物和安慰的灾民们,会因为一颗颗鲜艳的水果而感到一丝温暖。李喜玲的水果或许无法拯救生命,但它传递的是一种心意,是对灾区人民的一份关怀与支持。在她的脸上,写满了坚定与善良,哪怕是最简单的水果,也变得意义非凡。

(五)甘肃商人马先生:关心他人,守望相助

甘肃商人马先生的店铺也受到了地震的影响,但他依然将焦虑的目光投向了更为严重的乡村灾情。他带领员工和家人一起,赶赴乡下,为灾区提供食物、衣物和急需的生活物资。尽管自己面临困境,但他并没有退缩。他知道,自己的力量虽然有限,但为他人奉献一点点,或许就能改变他们的一生。马先生的善举不仅是物质上的支援,更是一种精神上的守望与鼓励。

(六)定日县普通村民:用双手挖掘希望

在定日县的一处废墟中,一名普通村民并没有顾及自己可能的危险,立刻投入到救援工作中。他的双手沾满泥土,指甲里塞满了血丝,但他毫不在意。每一块石板、每一捧泥土,都可能埋藏着生命的希望。他用自己的双手挖开了废墟,成功救出了多名被困的群众。在他的脸上,没有惊天动地的壮丽,但却有一种默默奉献的坚毅。在那一刻,他是无数灾区人民中的一个缩影——平凡,却不平庸。

(七)马仁:平凡人的坚守,温暖无数心灵

马仁是定日县的一个普通村民,他没有显赫的身份,也没有丰厚的资源,但他却以自己的方式投身到抗震救灾的工作中。7日下午两点开始,他和朋友们便忙碌不停,将面团揉成一个个热气腾腾的面食,一碗碗地送到受灾群众手中。他们不仅提供温暖的食物,更带去了精神上的安慰。每一碗热腾腾的面食,都是他们为灾民们送上的希望与关怀。马仁的身影也许并不起眼,但正是他与朋友们的默默付出,温暖了无数受灾群众的心。

(八)自发志愿者们:无名英雄的坚守

还有那些自发组织起来的志愿者们,他们并非救援队的一员,也不是专业的援助力量,但他们同样用心去帮助他人。这些来自不同地方、不同身份的志愿者们,或搬运救援物资,或照顾受伤群众,或安抚受灾儿童。他们的身影穿梭在灾区的每一个角落,帮助那些需要帮助的人。正是这些看似微不足道的举动,构成了灾区恢复的坚实基础。在灾难中,普通民众的爱心奉献同样令人动容。他们的身影或许平凡,但他们的行动却无比伟大。每一份善意,每一次伸出的援手,都是这场抗震救灾的巨大力量。无论身份如何,背景如何,每一个人的努力和爱心,汇聚成了抗震救灾的磅礴力量,照亮了灾区人民重建家园的希望。

五、祖国在任何灾难面前都与他的人民站在一起,携手完成救助与灾后重建

根据灾难的社会构建理论,灾害不仅仅是自然现象,更是社会建构的结果,涉及建构主体、建构规则和建构话语等要素,以及建构过程、建构表现和建构结果等逻辑。以下是应用该理论对中国此次定日地震救助的民族优越性的阐述:

(一)建构主体的多元与协同

政府主导高效有力:中国共产党领导下的各级政府在定日地震救助中发挥了核心主导作用。从国家到西藏自治区,再到定日县各级政府部门,迅速启动应急响应机制,展现出强大的组织协调能力和高效的决策执行能力。政府部门迅速调派大量的兵力、医疗队和救援人员进入定日县,为救援工作提供了坚实的人力保障和专业支持,确保了救援工作的有序开展。

军队英勇担当先锋:人民子弟兵作为重要的建构主体,第一时间抵达灾区,成为抗震救灾的中流砥柱。他们不仅在生命救援中表现出色,如先遣小分队紧急救助老人、开辟空中救援通道转运重伤员等,还积极参与基本生活保障、应急抢险和稳定民心等工作,充分展现了军队的专业素养、无畏勇气和无私奉献精神,在灾难面前成为了人民最可靠的守护者。

社会各界广泛参与:全国各地的援助单位、社会组织和普通民众纷纷响应,积极参与到救援和重建工作中来。中交集团为灾区搭建临时住所,西藏通信管理局保障通信畅通,天津市慈善协会发起募捐行动,韩红基金会派出医疗队等,这些都体现了社会各界在灾难面前的责任担当和团结互助精神。普通民众也通过各种方式表达爱心,如草帽姐捐赠棉被、成都热血市民接力输送血小板、浙江救援队关怀孤儿等,形成了全社会共同参与的强大合力。

(二)建构规则的科学与人性

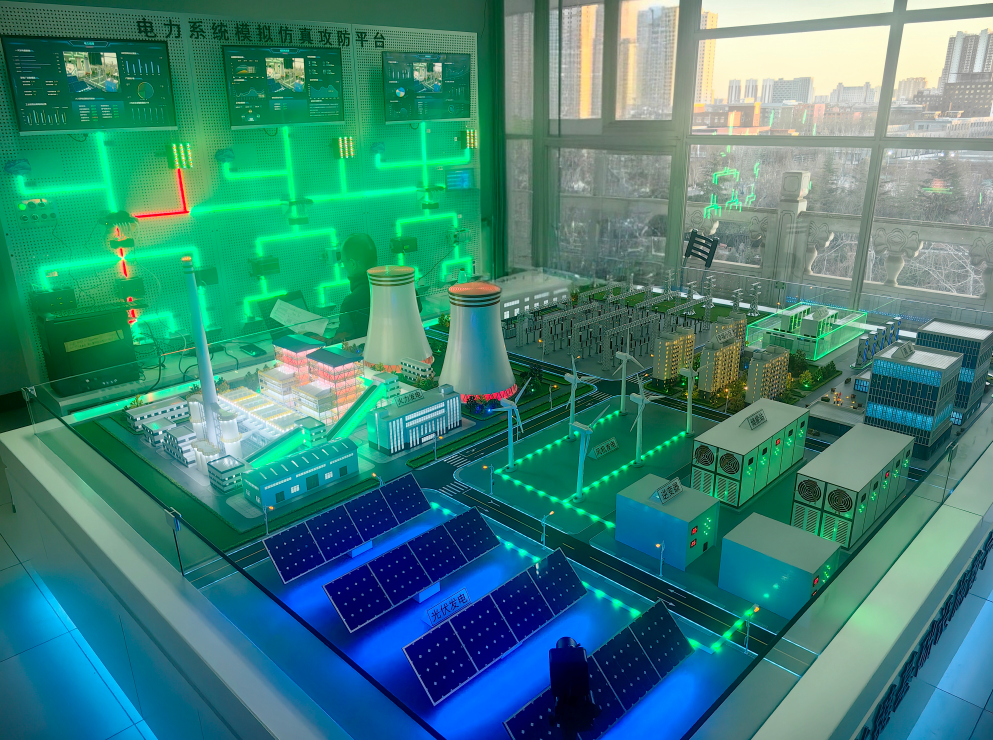

科学救援原则至上:在定日地震救助中,无论是军队还是专业救援队伍,都遵循科学的救援原则。在面对复杂的地理环境和恶劣的气候条件时,他们充分利用专业知识和先进设备,如利用直升机开辟空中救援通道、运用远程会诊确定重伤员的救治方案等,确保了救援工作的高效和安全,最大限度地减少了人员伤亡和财产损失。

生命至上以人为本:整个救援过程始终将人民的生命安全放在首位,体现了对生命的尊重和关爱。从张局长在废墟中寻找被困学生,到边巴罗布组织救援被困村民,再到顿珠次仁在废墟中逆行而上解救受困人员等,每一个救援行动都彰显了生命至上的理念。同时,在保障基本生活需求方面,炊事班克服困难为群众供餐、某团为受灾群众提供生活保障等,都体现了对受灾群众的人文关怀。

有序组织协调配合:在救援过程中,各建构主体之间密切配合、有序组织,形成了高效的协同机制。政府部门统筹协调各方力量,军队与地方救援队伍紧密合作,社会组织和普通民众积极配合,确保了救援工作的顺利进行。例如,在物资调配、伤员转运、临时住所搭建等方面,各主体之间相互协作,实现了资源的优化配置和高效利用。

(三)建构话语的积极与凝聚

官方媒体及时发声:主流媒体在定日地震救助中发挥了重要的舆论引导作用,及时、准确地报道了地震灾情和救援进展情况,传递了党和政府对受灾群众的关心和支持,展现了全国人民众志成城抗震救灾的决心和行动。通过正面的宣传报道,激发了社会各界的爱心和责任感,凝聚了全国人民的力量,为救援和重建工作营造了良好的舆论氛围。

社会舆论积极引导:在官方媒体的引导下,社会舆论也呈现出积极向上的态势。各种社交媒体平台上,人们纷纷为受灾群众祈福,为救援人员点赞,传播正能量。这种积极的社会舆论不仅为受灾群众带来了精神上的慰藉,也进一步增强了全国人民的凝聚力和向心力,使大家更加坚定地与灾区人民站在一起,共同战胜灾难。

民族精神传承弘扬:定日地震救助过程中,涌现出了无数感人至深的故事,这些故事体现了中华民族团结互助、坚韧不拔、无私奉献等伟大精神。这些精神在灾难中得到了传承和弘扬,成为了凝聚人心、鼓舞士气的强大力量,激励着全国人民在面对困难和挑战时勇往直前、团结一心。

(四)建构过程的迅速与有序

快速响应紧急救援:地震发生后,中国政府和社会各界迅速做出反应,在最短的时间内启动了应急救援机制。军队、医疗队、救援队伍等迅速集结并奔赴灾区,同时,全国各地的救援物资也在第一时间运往震区。这种快速响应能力为救援工作争取了宝贵的时间,最大限度地减少了地震带来的损失。

有序推进救援工作:在救援过程中,各项工作有条不紊地进行。从人员搜救、伤员转运到生活保障、心理安抚,再到灾后重建的初步规划,每个环节都有明确的分工和具体的措施。例如,在人员搜救方面,军队和地方救援队伍进行了全面细致的排查,确保不漏一人;在生活保障方面,及时为受灾群众提供了食物、住所、医疗等基本生活必需品,保障了受灾群众的基本生活需求。

持续关注长期救助:中国在定日地震救助中不仅关注眼前的紧急救援,还着眼于受灾群众的长期生活和灾区的重建发展。在救援工作取得阶段性成果后,政府和社会各界继续关注灾区的后续情况,持续提供援助和支持,帮助受灾群众恢复生产生活,重建家园。

(五)建构表现的坚韧与温暖

受灾群众坚韧自救:定日县的民众在灾后展现出了坚韧不拔的精神,许多人纷纷加入到救援队伍中,帮助邻里清理废墟、抢救被困群众,展现了团结与互助的精神。他们在灾难面前没有被打倒,而是积极自救互救,这种坚韧的精神成为了灾区重建的内在动力。

全国人民温暖相助:全国各地的援助如潮水般涌来,为灾区人民带来了温暖和希望。无论是物质上的援助,还是精神上的支持,都让受灾群众感受到了祖国大家庭的关爱和温暖。这种温暖相助的力量,不仅帮助受灾群众度过了最艰难的时刻,也增强了他们战胜灾难的信心和勇气。

军民鱼水情更深:人民子弟兵在救援过程中与受灾群众建立了深厚的感情,他们的无私奉献和英勇付出赢得了受灾群众的衷心感谢和爱戴。受灾群众对子弟兵的感激之情溢于言表,这种军民鱼水情在灾难中得到了进一步的升华,成为了中国特色社会主义制度优越性的生动体现。

(六)建构结果的高效与可持续

高效完成救援任务:通过各建构主体的共同努力,定日地震的救援工作取得了显著成效。在短时间内,大量的被困群众被成功解救,伤员得到了及时有效的救治,受灾群众的基本生活得到了保障,灾区的社会秩序逐渐恢复稳定。这种高效的救援结果充分展示了中国在应对重大自然灾害时的强大能力和制度优势。

奠定可持续重建基础:在救援工作的同时,中国政府和社会各界也在积极谋划灾区的重建工作。中交集团搭建的 400 间箱式房为受灾群众提供了临时住所,也为后续的永久性住房建设奠定了基础;各地援助的物资和资金为灾区的基础设施重建、产业恢复发展等提供了有力支持。这些都为灾区的可持续重建创造了良好的条件。

提升民族凝聚力与向心力:定日地震救助的过程成为了一次凝聚民族力量、提升民族向心力的生动实践。全国人民在灾难面前团结一心、众志成城,共同抗击地震灾害,这种伟大的民族精神和强大的民族凝聚力将激励着中国人民在未来的发展道路上克服一切困难,不断前进。

中国在定日地震救助中充分展现了民族优越性,从灾难的社会构建理论的各个维度来看,中国共产党领导下的政府、军队、社会各界和受灾群众等多元主体协同合作,遵循科学人性的规则,通过积极凝聚的话语,实现了迅速有序的建构过程,展现了坚韧温暖的建构表现,取得了高效可持续的建构结果,彰显了中国特色社会主义制度在应对灾难时的巨大优势和强大生命力,体现了祖国在任何灾难面前都始终与人民站在一起,携手完成救助与灾后重建的坚定决心和伟大实践。( 西藏大学 颜亮 )