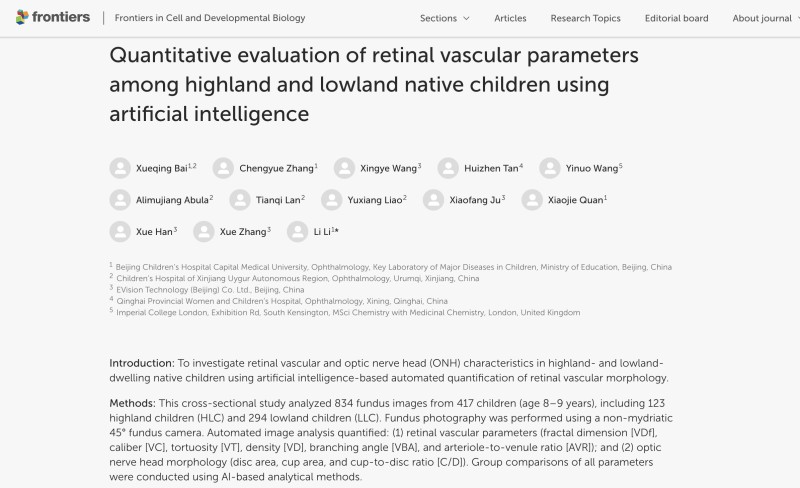

近日,首都医科大学附属北京儿童医院李莉教授团队联合依未科技,在国际知名期刊《Frontiers in Cell and Developmental Biology》(DOI: 10.3389/fcell.2025.1693739)发表重要原创研究成果。该研究首次通过AI驱动的全自动化眼底定量技术,系统剖析高海拔与低海拔地区原住民儿童的视网膜血管及视乳头的形态特征,为慢性低氧环境对儿童眼部微血管发育的影响提供了全新科学证据,更以精准量化的研究范式彰显了眼底表观影像学参数作为Biomarker(生物学标志物)在小儿眼科临床科研中的突破性价值。

团队研究发现,高海拔儿童在视盘形态、血管密度及分支夹角等多个眼底定量指标上呈现显著差异,提示长期低氧暴露可能影响视网膜微血管发育轨迹。这一结果不仅为环境因素与儿童眼健康的关系提供了新视角,更进一步论证了:眼底检查不应仅限于疾病诊断,其相关影像学指标应作为儿童生长发育监测的常规项目,纳入到儿童近视防控常态健康管理中。

作为一项聚焦“环境—眼底健康”关联的横断面研究,团队精准纳入417名8–9岁学龄儿童(共834张眼底图像),构建了严格匹配的对比队列:123名为来自青海玉树(海拔4000米)的高海拔藏族儿童(HLC),长期暴露于慢性低氧环境;294名为来自新疆石河子(海拔450米)的低海拔汉族儿童(LLC),作为平原对照组。研究采用非散瞳45°眼底相机采集标准化图像,并全程依托EVisionAI平台进行自动化分析—该平台实现从图像质控、眼底结构分割到量化参数输出的全自动化闭环分析,无需人工干预,极大提升了数据客观性与可重复性。

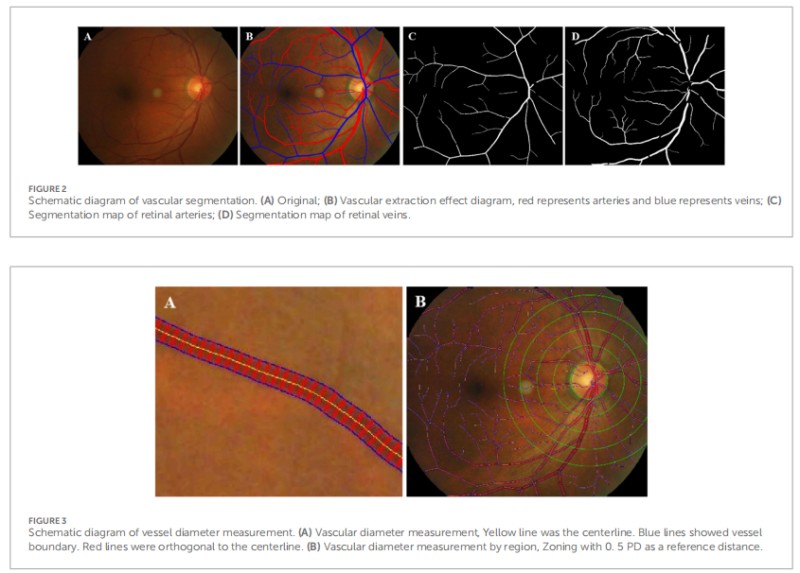

图:眼底血管动静脉分割提取

在EVisionAI 的技术支撑下,研究团队突破了传统人工观察主观性强、参数模糊的局限,成功量化两大维度各项核心指标,构建了高海拔儿童眼底结构的数字化图谱:

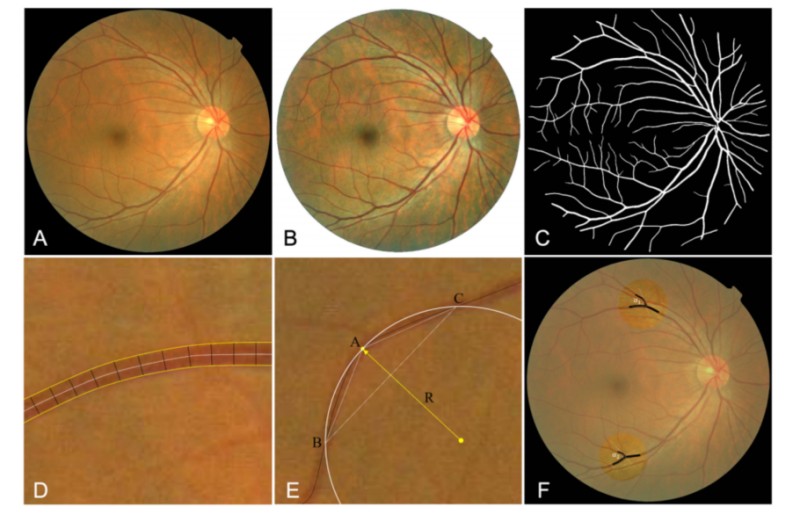

图:EVisionAI对视网膜血管参数进行量化的过程

视网膜血管定量参数:涵盖反映血管复杂程度的分形维数(VDf)、体现血管粗细的管径(VC)、表征血管形态的弯曲度(VT)、反映血管分布密度的密度(VD)、显示分支特征的分支角(VBA),以及评估血管比例的动静脉比(AVR),这些参数共同构成了视网膜微血管功能的 “数字画像”;

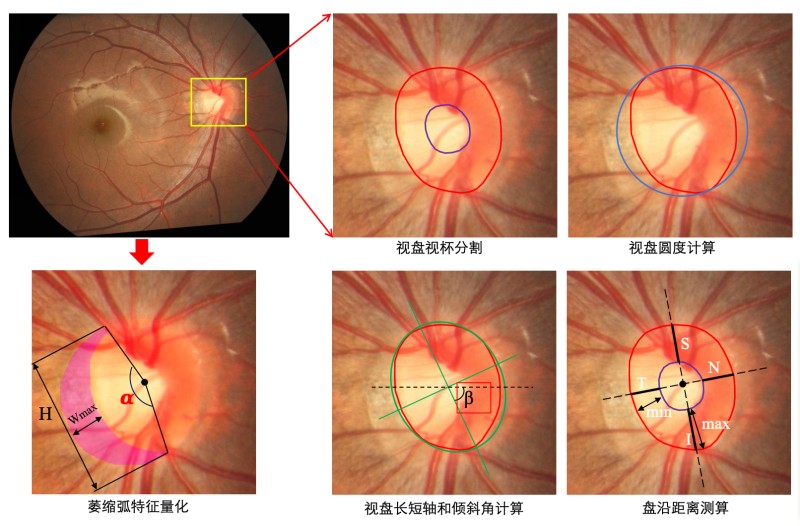

视乳头形态定量参数:包括视盘面积、视杯面积及杯盘比(C/D),为评估视神经乳头的发育状态提供了客观标尺。

图:EVisionAI对视盘、萎缩弧等进行测量计算示意图

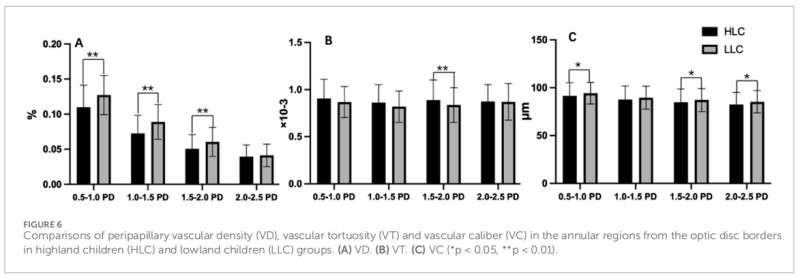

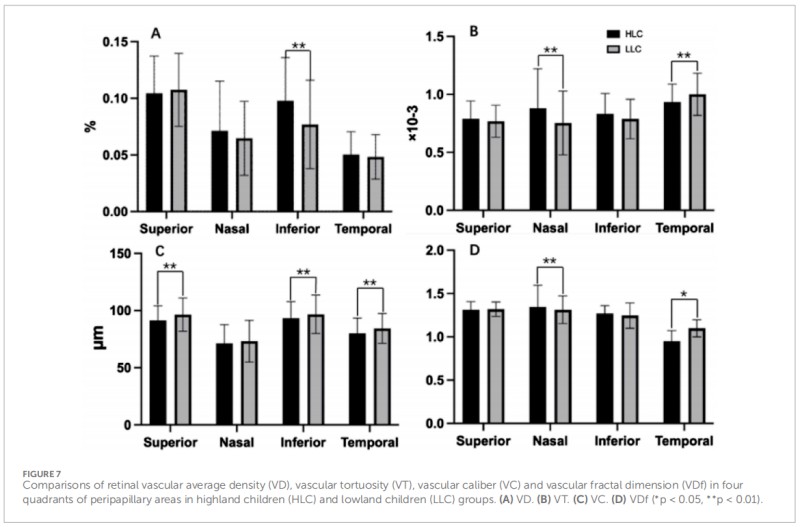

经协方差分析校正年龄、性别、眼轴长度等混杂因素后,研究揭示了多项具有统计学意义的关键发现:高海拔儿童组的视网膜血管管径(VC,77.865μm vs. 81.663μm,p=0.005)与血管分支角(VBA,62.161° vs. 63.611°,p=0.003)显著小于低海拔组,提示慢性低氧可能导致血管收缩与分支模式改变;而视盘面积(2.549mm² vs. 2.365mm²,p<0.001)与视杯面积(0.625mm² vs. 0.557mm²,p<0.001)显著更大,反映出视神经乳头对低氧环境的适应性形态调整。更具临床价值的是区域分布差异:高海拔儿童盘周下方象限血管密度更高(0.098% vs. 0.077%,p<0.001)、鼻侧与颞侧象限血管弯曲度更高(均 p<0.001),且鼻侧象限血管分形维数更低(p=0.001),这些局部量化特征为解析低氧对眼底的区域特异性影响提供了精准靶点,为早期干预提供了明确方向。

图:高原儿童(HLC)和低海拔儿童(LLC)组中,距视盘边界不同环形区域的视盘周围血管密度(VD)、血管弯曲度(VT)和血管管径(VC)的比较

图:高原儿童(HLC)和低海拔儿童(LLC)组视盘周围四个象限的视网膜血管平均密度(VD)、血管弯曲度(VT)、血管管径(VC)和血管分形维数(VDf)比较

此次研究的突破性价值,核心在于EVisionAI 平台实现的 “眼底特征数字化测量”,将传统眼底检查中依赖医生经验的 “定性描述” 转化为可精确测量、重复验证的 “定量数据”。EVisionAI 平台能将一张眼底影像解析为300多个维度的量化参数,这种定量能力使研究团队得以捕捉到传统方法难以察觉的微小结构差异,为探索“眼部微血管 - 全身低氧适应” 的关联机制奠定了方法学基础。这一技术范式的成熟,后续将进一步推动眼底定量检查的落地实践——即把AI眼底定量检查纳入儿童生长发育监测的常态化项目,如同身高、体重、视力筛查一样,成为每一名儿童健康管理的基础检查项。通过定期采集可量化的眼底数据,建立个体化眼健康档案,不仅有助于早期发现环境或系统性疾病对视觉系统的潜在影响,更能实现从“被动诊疗”向“主动预警”的转变。

图:EVisionAI平台能在30秒内把眼底图像量化为300多维的参数

作为此次研究的核心技术平台提供方,依未科技长期深耕垂直眼科AI 领域,EVisionAI 人工智能平台已形成从眼底图像智能处理到多维度参数定量分析的全流程能力,可满足从临床筛查到科研转化的多元化需求。此次与李莉主任团队的合作,再次验证了眼底定量技术 在细分研究场景中的技术优势—— 通过将复杂的眼底形态特征转化为可量化、可比较的客观数据,有效突破传统人工分析的主观性与效率瓶颈,助力科研团队更高效地挖掘临床数据价值,为高海拔地区儿童眼部健康研究提供了关键技术支撑。

未来,“眼底定量技术”不仅服务于疾病筛查,更将成为评估儿童整体健康状态的重要窗口,以一种简单、直观、量化的循证视角,真正实现“以眼知全貌、以数促健康”的智慧医疗新范式。

通讯作者简介:

李莉教授,知名专家,主任医师,博士研究生导师。擅长儿童屈光不正(近视、远视、散光)、各种类型斜视、眼球震颤、不同原因引起的儿童弱视、儿童结膜炎、角膜炎、先天性白内障、青光眼、儿童眼睑泪道疾病的诊治。在儿童斜视保守治疗及手术治疗方面具有丰富的临床经验,特别是对一些复杂斜视、麻痹性斜视及伴有代偿头位眼球震颤的手术治疗有独到见解。在青少年儿童近视防控方面坚持进行大量的临床和基础研究,并以多种形式积极进行科普宣传。

第一作者简介:

白雪晴,首都医科大学附属北京儿童医院眼科副主任医师,博士。现担任新疆维吾尔自治区儿童医院(北京儿童医院新疆医院)眼科(主任)。学术任职:中国女医师协会视光学专委会委员,新疆医学会眼科学专委会青年委员。擅长各类型斜视、弱视、儿童青少年近视防控等。

通讯单位简介:

首都医科大学附属北京儿童医院是集医疗、科研、教学、保健于一体的三级甲等综合性儿科医院,前身是我国现代儿科医学奠基人诸福棠院士于1942年创办的北平私立儿童医院。医院技术力量雄厚。拥有国家级重点学科儿科学,国家儿童肿瘤监测中心、国家呼吸系统疾病临床医学研究中心、国家中西医协同旗舰医院试点单位等12个国家级平台,8个国家临床重点专科,5个北京市重点实验室,2个北京市级研究平台以及16个市级医疗中心。医院牵头组建北京儿童医院集团,辐射全国57家理事单位,致力于疑难重症诊治与优质医疗资源下沉,是儿科人才培养和国际科技合作的重要基地。