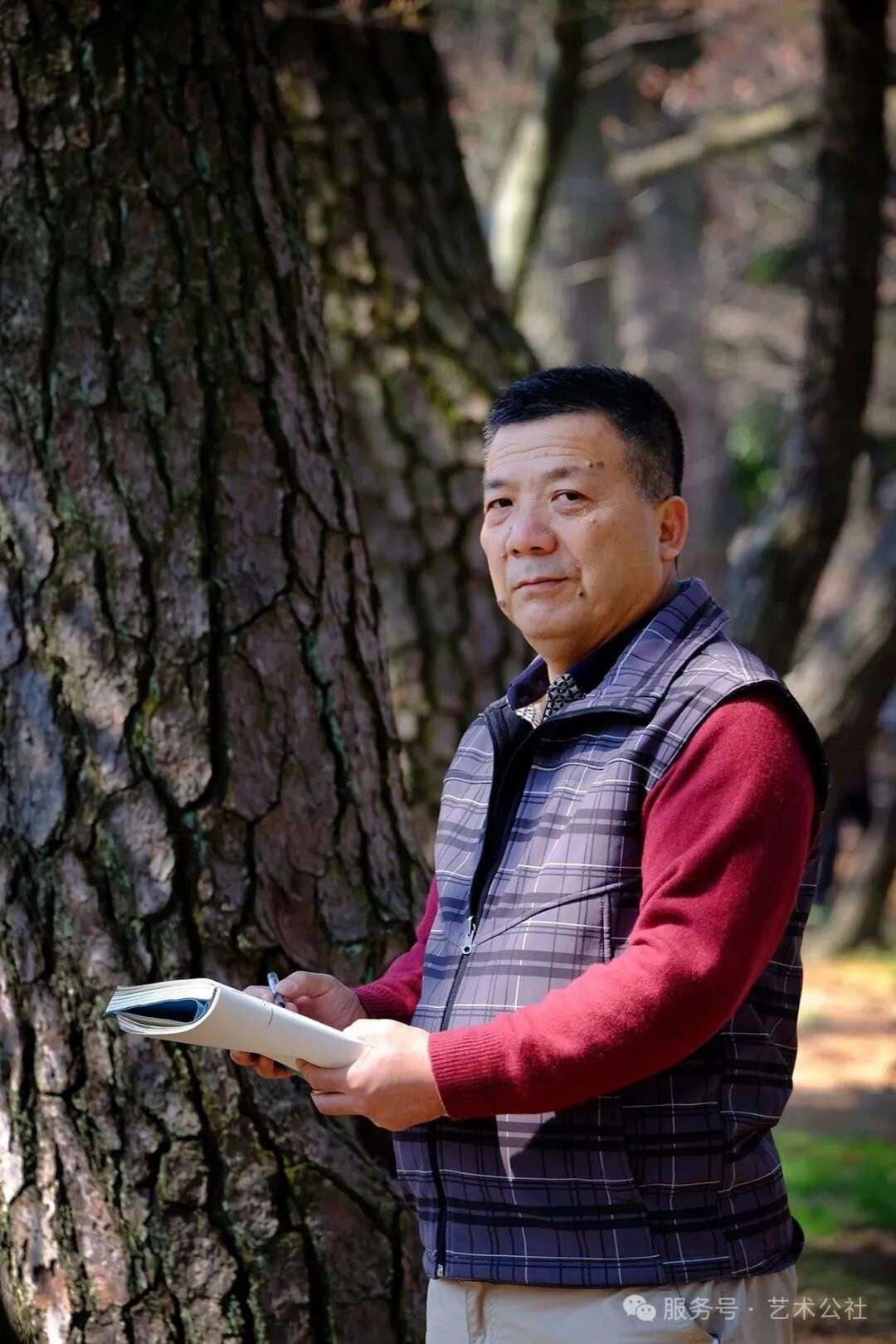

艺术家简介

刘富业,字大富;美术学博士,广东省美术家协会副主席,中国美术家协会会员,中国画学会理事,澳门美术家协会副主席,粤港澳大湾区美术家联盟副主席,澳门理工大学跨领域艺术硕士学位课程校外咨询委员会主席,澳门科技大学人文艺术学院硕士导师,北京故宫学校特聘艺术专家,赏心堂(澳门)书画会会长,《美术纵横》杂志社社长,赏心堂美术馆馆长,2019年和2024年澳门行政长官选举委员会委员,澳门文化界联合总会美术家专委会主任,2023年荣获澳门特别行政区政府授予的“文化功绩勋章”。

作品多次入选全国美展及大型展览,多次在全国省级美术馆举办过个展及联展,作品被中国美术馆,岭南画派纪念馆,澳门艺术博物馆,驻澳部队军史博物馆,澳门东亚运动会体育馆(澳门特区政府重点接待场所)等多家单位收藏。出版有《刘富业画集》《心花百图》《大地情怀》《中国近现代名家画集——刘富业》(俗称大红袍)《百花画澳门》及30余万字的《心连天地——刘富业文集画选》。

作品鉴赏

从八大山人的大写意画略谈中国文人画的写心学说

刘富业

一、从“借物抒情”到“写心”

中国文人画以“借物抒情”为旨归,通过形象书写反映画家的内心世界。八大山人的写意画,正是这一传统的极致实践。他的作品超越了对客观世界“传神描绘”的层次,而进入“以心驭笔、以笔达心”的境界,形成独特的“写心”美学。清代郑板桥在题画文中提及:“文人写竹,意有所不适,一发于墨,迁想妙得,物我交融,借物抒怀,气韵生焉”这一观点便揭示了中国文人画的“借物抒情”的理论要点,其“文人写竹”并非仅对竹的描绘,而是专注“抒怀”,抒发心中之情,其实质即为“写心”。这一观点可从传为苏轼的《枯木怪石图》进行印证。根据米芾《画史》“子瞻作枯木,枝干虬屈无端,石皴硬,亦怪怪奇奇无端,如其胸中盘郁也”的描述,可以判断苏轼做此图正是对其“胸中盘郁”的书写,“枯木”“怪石”“疏竹”均隐喻其所处境地的心理状态,是典型的“借物抒情”到“写心”的作品。另外苏轼也有文“文以达吾心,画以适吾意而已”可考,其主张画应“适吾意”的“意”即为其心中之意。

刘富业《怒放圖》495cmx124cm 2020年

二、写心学说的理论渊源

为何执笔?为何创作?如何落墨?何以抒怀?这些贯穿中国水墨艺术家创作历程的核心叩问,始终萦绕心头。中国文人画常借物抒情,通过书写对象来反映自己的内心世界,书写对象时便伴随着画家“心迹”的自然流露,因此中国文人画的创作重点是“写心”。

“写心”学说,是比传神更深一层的提法。首先要达到把客观对象融于主观世界的灵府内,经过思维加工、制作而成为能表达不同素质画家的绘画语言;这些语言,能反映画家的人品、胸襟、气质、修养和格调。因此,画家需要在师古人、师造化及多读诗词文学等方面下大量的功夫。突破造型与技法,此为写心的初级阶段;以敏锐的眼睛抓得住对象神之所在,乃为写心的中级阶段;行万里路、读万卷书、博闻广见、养益灵府,把宇宙万物规律、神韵精髓与主观感悟融为一体,达到物我两忘之状,此乃是写心的高级阶段。概言之:写心要形神兼备,要写出修养,写出思想感情,写出客观对象与主观世界之间高度融合而产生的意境。在水墨绘画里提倡“传神”的基础上,“写心”更注重精神本体的流露与哲学意涵的承载。它不仅是对外物神韵的捕捉,更是对内心感悟的观照,并与儒家修身、佛家静观、道家自然的思想密切相关。画者通过笔墨,传达一种超越具象的“心灵现场”,这是写心之高阶境界。

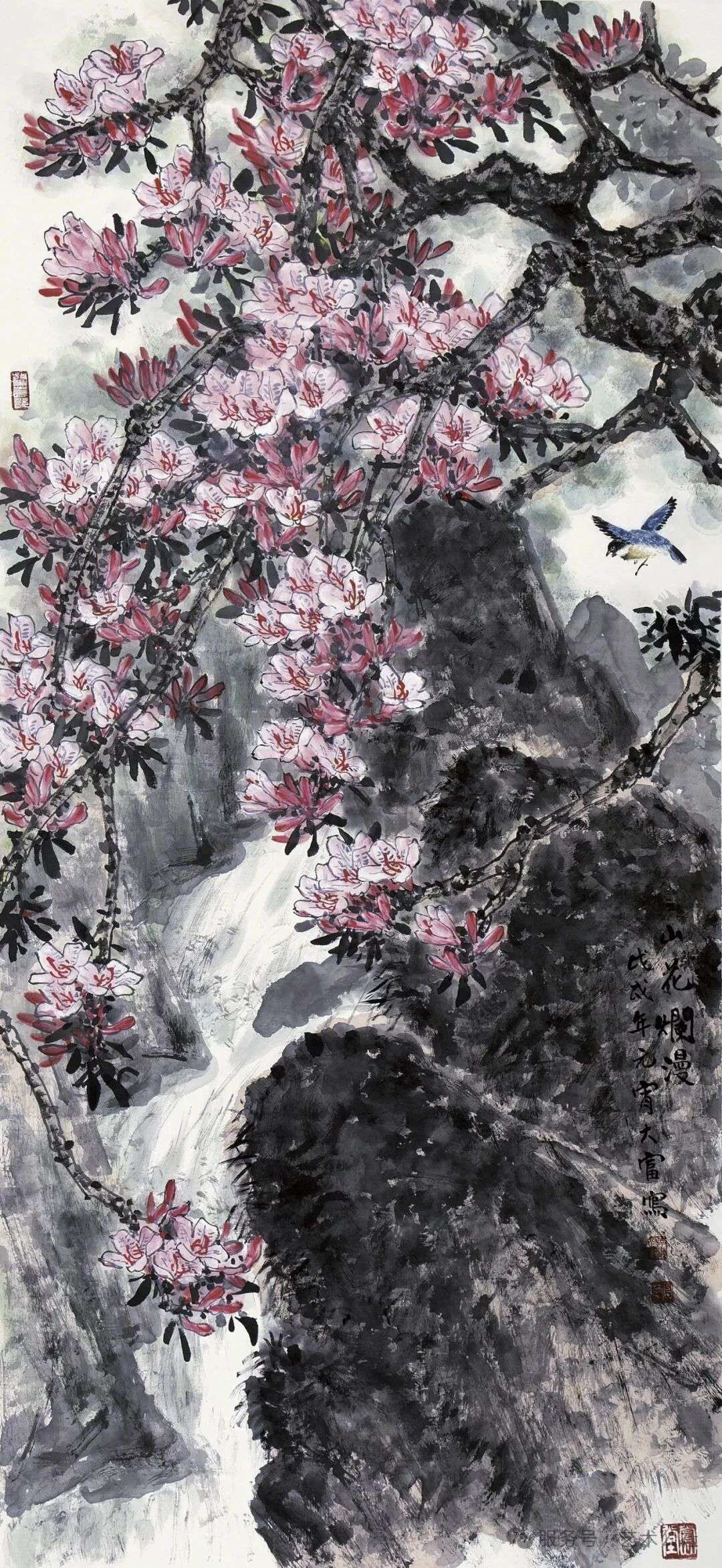

刘富业《山花爛漫》180cmcmx80cm 2018年

古代中国人的思维特点是注重对事物的“了然于心”,重在“心”上做功夫,强调“以心知道”。以彻悟冥想的方式来认识实践中所遇到的问题,以内心中的冥证来加以贯通,重悟而不重逻辑分析,通过内心上做功夫使之达于“体用合一”“知行合一”的境界,强调能知必能行。据朱景玄《唐朝名画录》中所载:“明皇天宝中忽思蜀道嘉陵江水,遂假吴生驿驷,令往写貌。及回日,帝问其状,奏曰:‘臣无粉本,并记在心’后宣令于大同殿图之,嘉陵江三百余里山水,一日而毕。时有李思训将军,山水擅名,帝亦宣于大同殿图,累月方毕。明皇云:李思训数月之功,吴道子一日之迹,皆极其妙也”。其中“并记于心”便扼要地指出了中国文人画“写心”的核心要点。

八大山人(朱耷)是董其昌艺术的直接继承者,他根据董其昌的理论作出了忠实的绘画实践,取得了惊人的成就,董氏有文:“绘画之事,胸中造化吐露于笔端,恍惚变幻,像其物宜,足以启人之高志,发人之浩气;若以蹊径之怪奇论,则画不如山水;以笔墨之精妙论,则山水决不如画”。也再次强调了“胸中造化”的“写心”逻辑。此外,董其昌所提出的“南北宗论”将绘画与“禅”纳入同一的体系,使文人画不仅有审美追求,更有精神修为的导向。八大山人对此深有体悟,他的画作往往带有一种隐士修为之人对现实的超脱态度,其形式虽简约,然笔下意蕴丰厚。

刘富业 《牵牛花》 244cmx124cm 2015年

由董其昌集大成的“文人画论”,本质上可视为远古“心学艺术论”在画论领域的结晶。“心学”早在明代以前,佛教传入中国,在唐代作为“中国化佛学”的禅宗确立时就产生了巨大的影响,后来发展非常迅速。董其昌的贡献,主要在于对这一悠久传统的系统归纳、总结与概括。八大山人早年深受到儒家思想的熏陶,后期经过几十年的佛教、道教等的禅宗修炼,这一独特的思想背景,使他极易理解并深刻领悟董其昌的理论,进而产生强烈共鸣并加以自我发挥。因此,八大山人“写心艺术”风格的形成可谓顺理成章。他堪称董其昌艺术思想的重要继承者与发展者。

刘富业 《山花烂漫》 125cmx200cm 2019年

写心是文人画的表现方式之一,它是教化、哲学、文学修养等共冶一炉的产物。唐宋以来,禅宗以“不立文字,直指人心”为旨,对文人画影响深远。对于这段历史,董其昌自觉地从理论高度作出总结,其观点详见于《画旨》《画眼》《画禅室随笔》等书,其中《画禅室随笔》一书中提到“画与禅通”,把“禅”与“画”相提并论。认为真正的艺术创作是心灵解脱的过程。这种“顿悟”思维,使写心学说具有哲学上的深度。董氏引用明代画家杜琼之言:“画……足以启人高志,发人之浩气”将文人画上升为人格修养与精神境界的结晶。这为八大山人后来的写心艺术提供了理论依据。董氏又说:“古德谓闺阁中物,舍不得即是禅病,闺阁中物舍得即是悟迹。”不管“启发”,还是“能舍”,都是讲明画什么对象,都要坚持“不为物累”的精神解放境界。然而,董其昌所谈的“禅”,已是宋明后与正统儒家结合的“心学”。他曾经自述某种“顿悟”经验时说:“忽现一念,三世境界,意识不行,凡两日半而复,乃知《大学》所云:心不在焉,视而不见,听而不闻,正是悟境不可作迷解也。《中庸》戒慎乎其所不睹,恐惧乎其所不闻,慎戒惧矣,即属睹闻,不睹闻矣,戒惧之所不到;犹云,观未发,气象发矣,何容观也。”董氏此言,其要点是在一个“心”字,说明“心”在则悟,“心”不在则迷的道理。

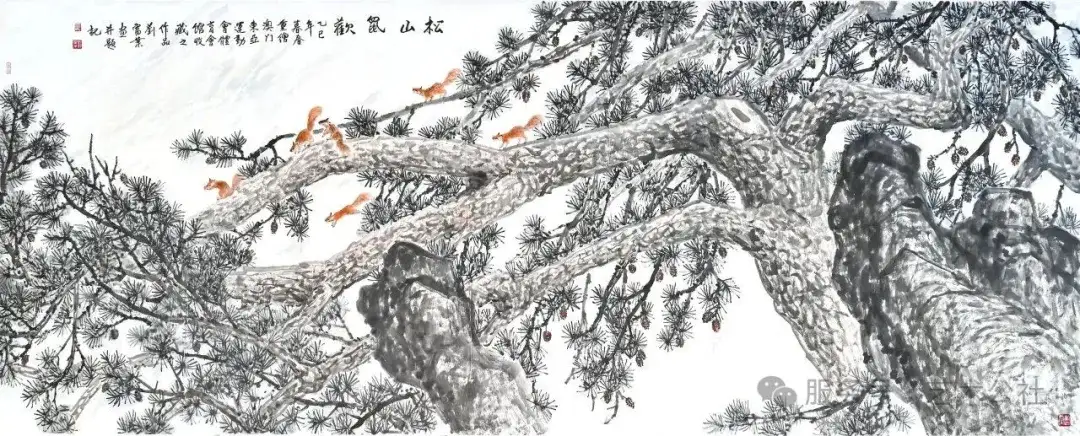

刘富业 《松山鼠欢》 365cmx146cm 2025年

三、八大山人的写心实践

八大山人师古人并心师造化,其笔墨表现方面与诸多观点是吻合的。董其昌曾有这样的妙述:“画家以古人为师,已自上乘,进而当以天地为师”。八大山人的书画写心实践也反映了对董氏的观点继承。此外董氏又言:“以境之奇怪论,则画不如山水;以笔墨之精妙论,则山水不如画”。在董氏的语中,显然突出笔墨的精妙,无论古代传统,抑或大千世界,在笔墨表现面前,成了第二位的东西。当然,既有传统笔墨,又有合乎自然规律的不温不火的表现,其作品就会生机盎然,八大山人的作品常呈现出远离世俗的空灵感,这无疑也反映出了其写心的艺术主张。中国传统文化的“心的文化”的艺术产物。这些“心文化”对后世影响甚大,由于“心的文化”带有一定的神秘色彩,而且又具有深奥的玄学理念,所以,能有这方面学养的画家,其作品耐看动人,八大山人的作品风貌的呈现概是深受此类学养而来。

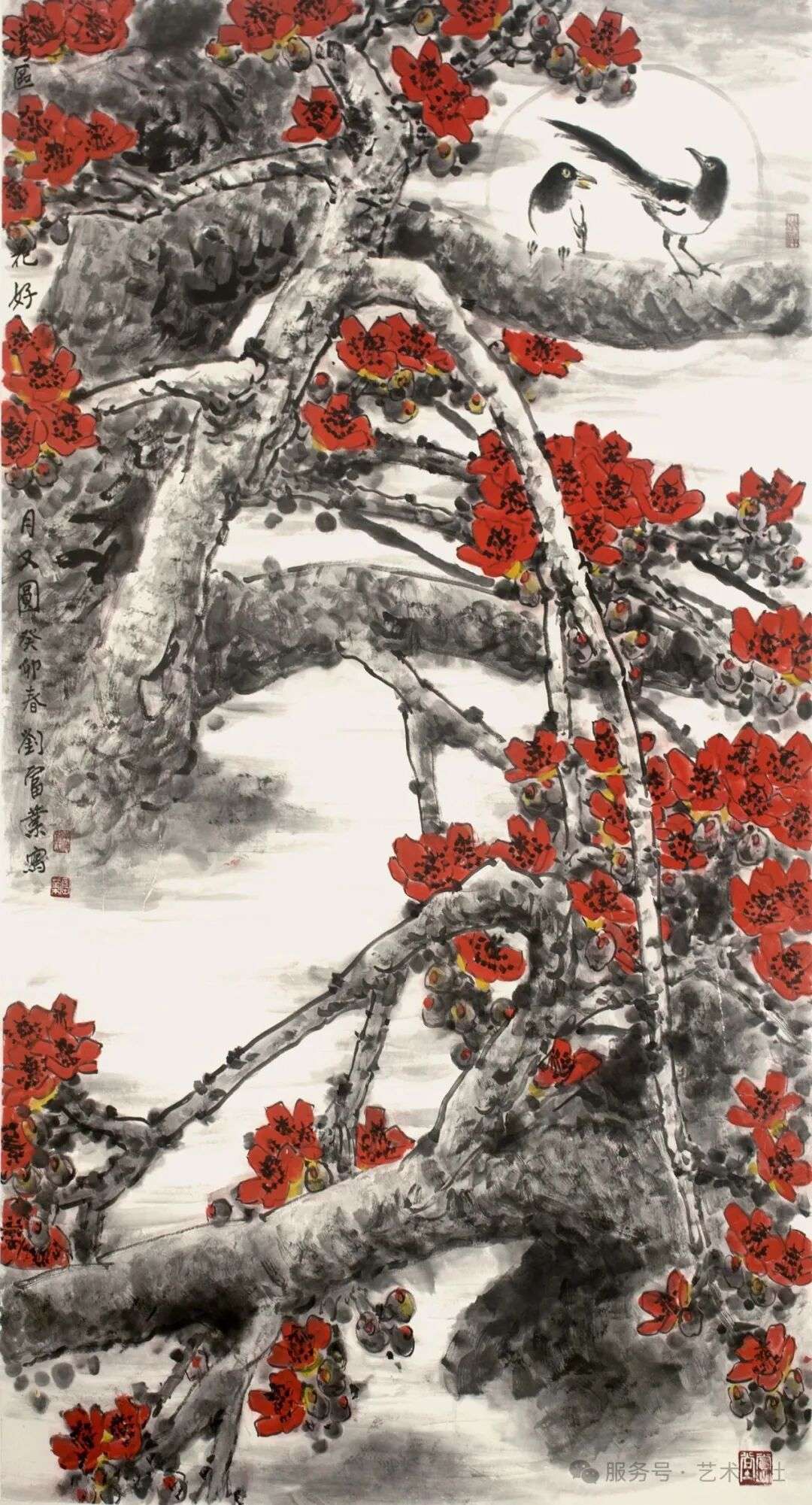

刘富业 《湾区花好月又圆》 180cmx97cm 2023年

八大山人艺术的成功,主要是他修炼儒、佛、道三家精髓的结果,是中国哲学与传统的“心文化”相融的成功典范。八大山人这些三为合一的艺术,含有对立和统一的哲理。观儒、佛、道三家学术比较之下:儒学较多趋向于理性化,佛学较多趋向于非理性,而道家哲学则是综合佛儒二者融为一体。中国文人画就是这二者宗旨的有机统一:也就是理性和非理性的统一,客体摹仿与主观表现的统一,外向认识与内向认识的统一,具象与抽象的统一,规律与非规律的统一;而在艺术上各个过程、层次上亦都坚持对立统一,在相互矛盾中逐渐和谐、调控。调控的效果是衡量艺术品标准,恰如其分地处理绘画上出现的种种矛盾是画家的本能;也是体现画家的素质(人格、气质,胸襟和学养)。写心是能体现到物的存在与人的认识,体现到在时空出现的种种的矛盾,人的主体对这些矛盾的处理能力。因此,写心是中国艺术的灵魂,能进入写心的艺术境界则天地由我所掌,其法由我所立,其笔由我所驱,其墨由我所泼,纵横挥写皆由我控。以八大山人晚年创作的《墨荷图》为例,荷花虽静谧无声,然而画面空灵留白处处可见其孤高清逸之性情。作品采用了纯墨的技法,不仅有笔墨浓淡变化的趣味,更透露出画家对尘世疏离的态度与转向个人禅道修为的特征。此类作品正体现出“心画”而非“形画”的艺术主张,也是“写心”的最高境界的体现。

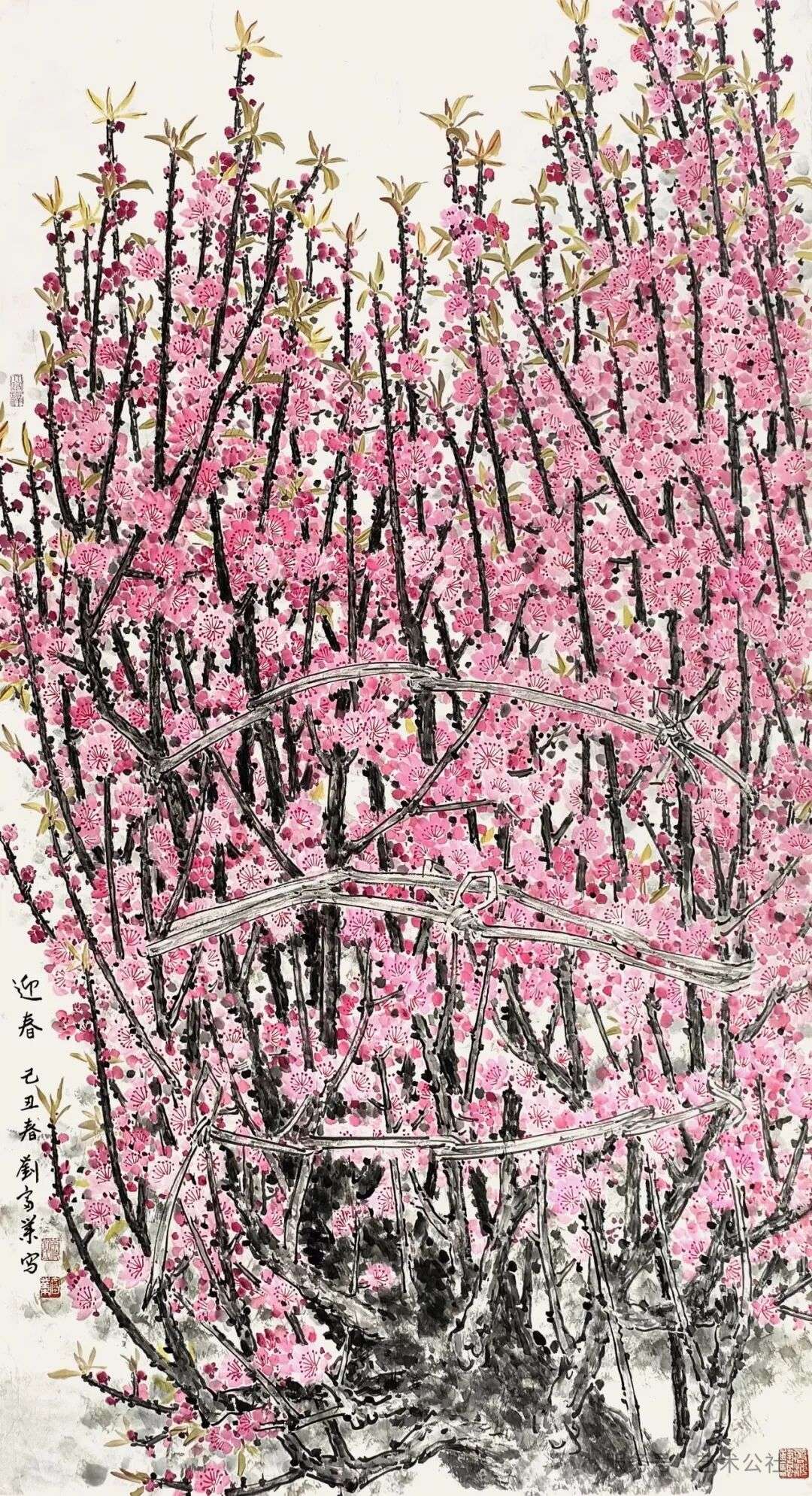

刘富业 《迎春》180cmx97cm 2009年

中国文人画的传统,无法游离它所依附的宏观历史框架与相应感觉的形式,文人画的创作,无论是“程序化”的绘画方式,还是最终呈现的图像,本质上都是客观物象与个人主观情思相互交融的产物,旨在传递画家的内在情感。为此,画家首先依托图像进行创作。若图像不能完美地尽抒胸臆,则辅以诗文题跋,以文字内容用书法形式表现于画面。若仍需强化情感或完善构图,则再加盖篆刻印章。因此,笔者认为:中国画的绘画本质即为“写画”,而“写画”的核心则在于“写心”。古代画家所强调的“写画”,正是中国文人画独特创作方式离不开“写”的明证。所谓“惜墨如金”,其深意亦在于每一笔都须经由心灵的淬炼。故此,古人的诗、书、画、篆刻是中国文人画家的必修课程,对写中国文人画均有作用。有了这些修养,才能坚守我国民族文化的优良传统,才能使所写的作品有强烈的艺术感染力。

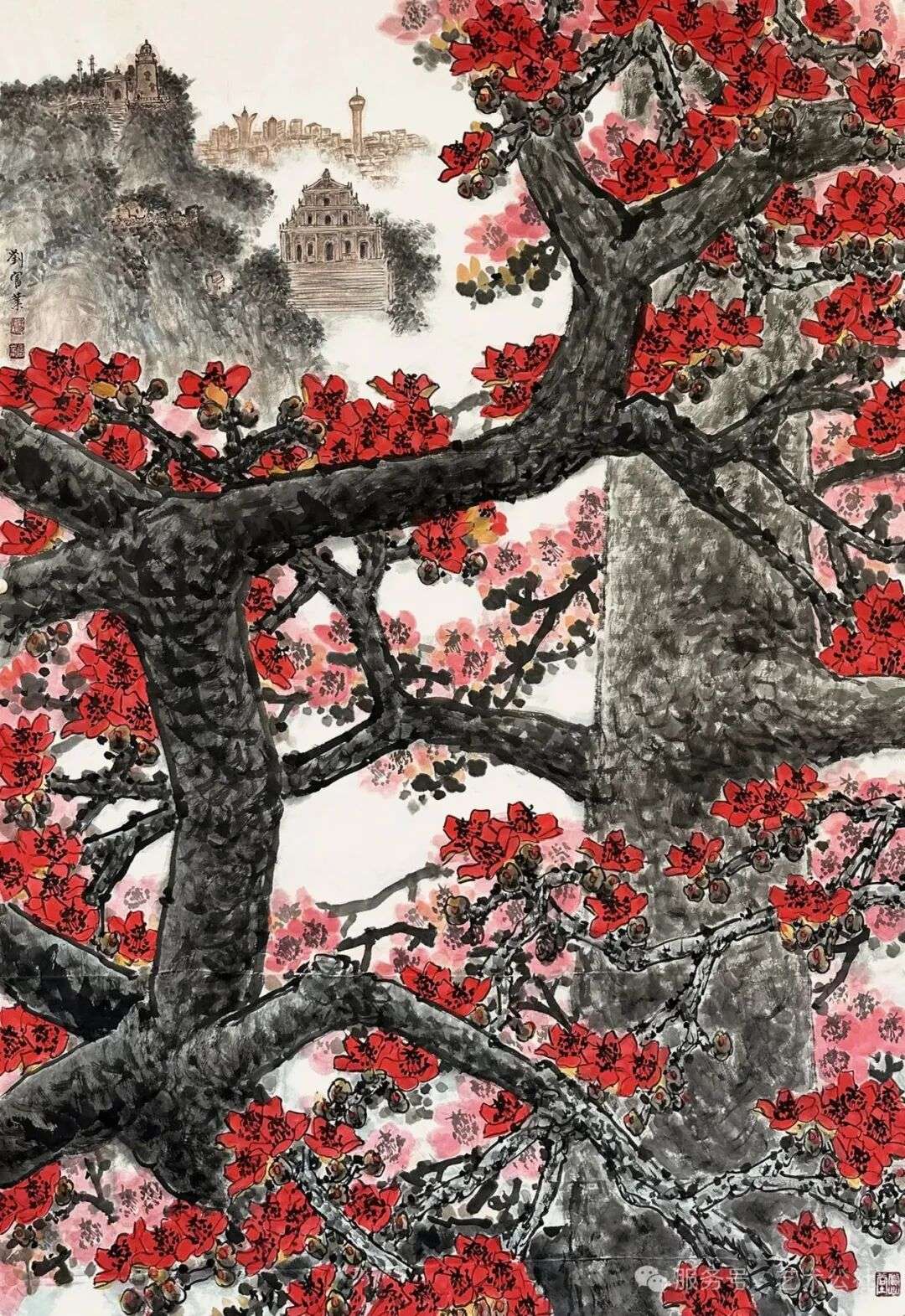

劉富業 《丹龍耀濠江》 240cmx120cm 2024年

(入選“第十四屆全國美術作品展覽港澳臺、海外華人作品展”)

随着历史的发展,关于中国画的概念,思潮迭起,观念层出。有些人认为以中国传统的纸、色、笔、墨绘之就谓中国画,粗狂奔放写到“似与不似”之间就谓之大写意画。上述观点尚未触及中国画,特别是大写意画的核心精神与至高境界。未经内在体悟“写心”的笔墨,即使呈现于纸面也缺乏生动韵味;而仅仅古板的复刻日常生活表象,与现代的照相机相似,则缺少内化的感悟,其画则无神、无韵、无节奏、无笔墨;脱离生活而以狂放的笔墨吓人,是欺人的绘画语言,绝不耐看。单一依赖传统,对古人学其迹不会其心,其艺术则没有生命。中国文人画艺术是客体摹仿与主体表现的统一,理性与非理性的统一,外向认识与内向认识的统一,具象与抽象的统一,规律与非规律的统一,以及在艺术中各个层次、环节上及过程中所出现矛盾的和谐统一。实现上述统一性,创作便能意至笔随、达到取舍上的果决。画家需超然物外而神凝画中,借物象抒发性灵——此乃中国文人画的精神本源。

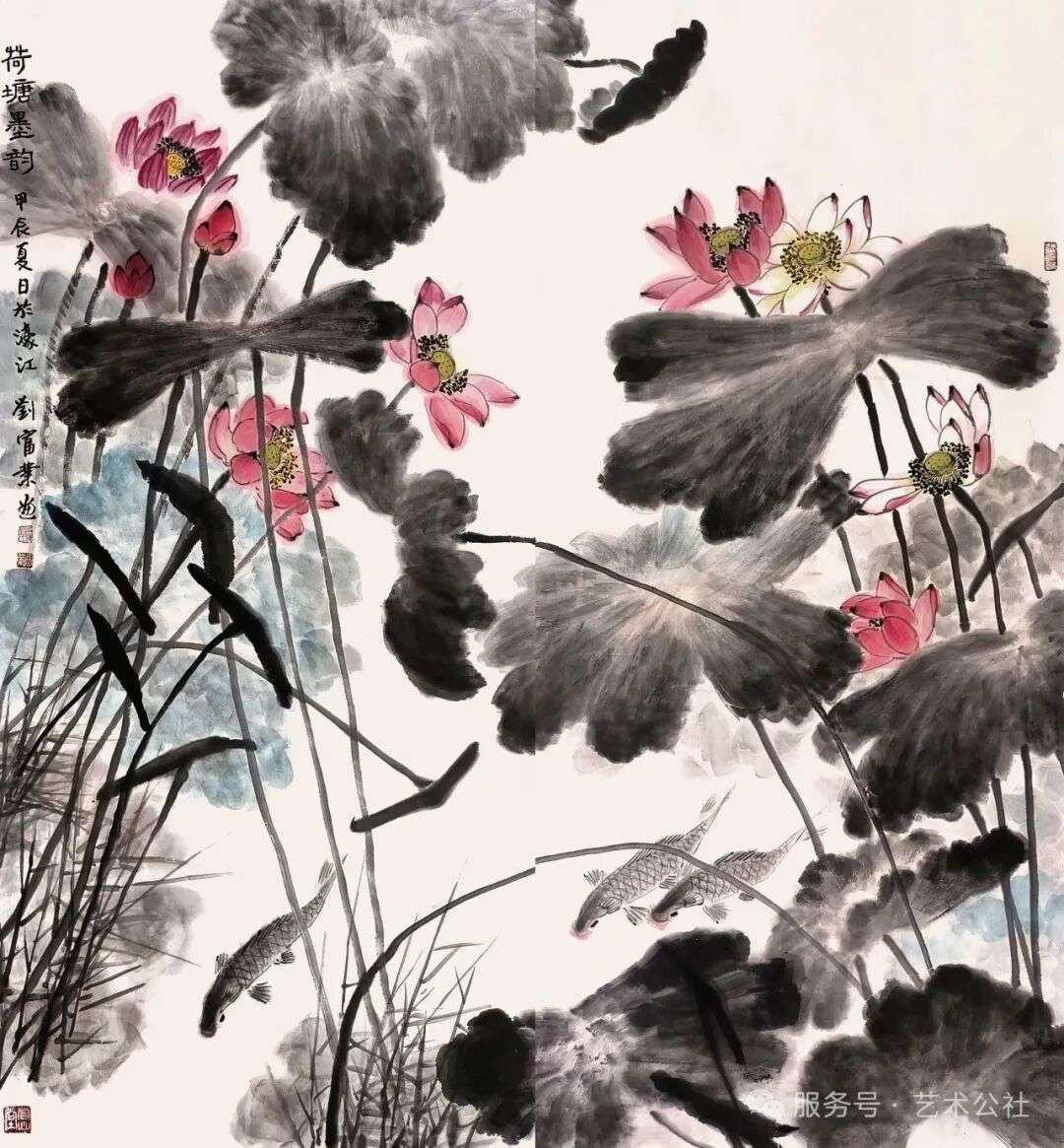

劉富業《荷塘墨韻》 180cmx80cm 2024年

如何探寻个人绘画语言,当以“写心”为最根本的路径,王阳明:“心外无物,心外无事,心外无理”“画以写心,书以写意,诗以写情,皆一良知之流行耳”亦如此意,“写心”涵盖双重维度:第一,“写”作为具体动作概念,可解为抒发载体,于文人画中即笔墨技法之实践;“心”则指向灵府所涵容的先天禀赋、气质学养等精神积淀。众生皆具灵府,然因出生背景、天赋潜能、阅历深浅、社会浸润、文化基因及学识修养之殊异,故灵府所蓄之物各有千秋,迥然不同。故所抒写之物必彰显个体独特性:如胸襟格局、气质涵养与学识积淀,此即画家画风之本质,亦为个性化艺术语言之根源。第二,在技法问题解决后,关键还是博闻、读书,增加灵府之学养。艺术本身含着多种元素,我们应运用自己的学养来观察大自然,找出身边各种元素,不能忽视生活每个环节,有时民间的语言、大自然风物、古今的人和事都能提供自己艺术灵感。臻至写心之境,画者须倾力于师法古人、师法自然、研读典籍及修习书法篆刻。其一师法古人精髓,揣摩历代笔墨范式;其二师法自然生机,体察万物运行之理;其三研读经史诗文以养文心,修习书法篆刻以炼笔力。待灵府充盈,则境界自成,自会“胸中具上下千古之思,泼墨挥毫,皆成天趣”,“当其下手风雨快,笔所未到气已吞”。故写心实为文人画之三重内涵——既是承续传统的文脉基因,亦是彰显个性的灵魂标识,更是艺境追求的至高维度。唯兼具形质与神思,蕴骨血而载魂魄之作,方才耐品读且具艺术感染力。

刘富业《澳門三月木棉紅》 96cmx178cm 2025年

四、结论

中国文人画的艺术创作十分注重写心。八大山人成功的经验告诉我们:师法古人应师心不师迹。师法自然贵在“悟对通神”,二者精进不辍,逐渐可达“写心”之境。至此境界,则执笔如御乾坤,立法自我,驱毫若骋,泼墨恣意纵横。回溯以往的中国绘画史,八大山人以写心之法开宗立派,承其衣钵者自扬州八怪至蒲华、吴昌硕、齐白石、潘天寿等巨匠,皆由此途径成为绘画史上重要的画家。其艺术精华都留名史册,辉映千秋。而在当代水墨画发展中,许多艺术家亦呼应写心传统,如李苦禅、许麟庐、崔如琢等人,皆以个体精神探索为主线,结合现代视觉语言拓展文人画的新可能。这说明写心不仅是古代传统,更是具有未来活力的创作方法论。因此,这种中华民族传统艺术的精髓,必将以其独特的艺术哲学,在世界艺术殿堂中绽放恒久的光彩。“写心”作为中国文人画的精神内核,不仅形塑了笔墨技法的美学体系,更承载着东方哲学的文化基因。八大山人的大写意创作以简驭繁、以空寓满,将个体生命境界凝练为笔墨意象。本文通过对其作品的解读与写心学说的梳理,认为文人画的未来发展仍需回归这一精神核心,在当代艺术实践中延续其文化意蕴与审美价值。

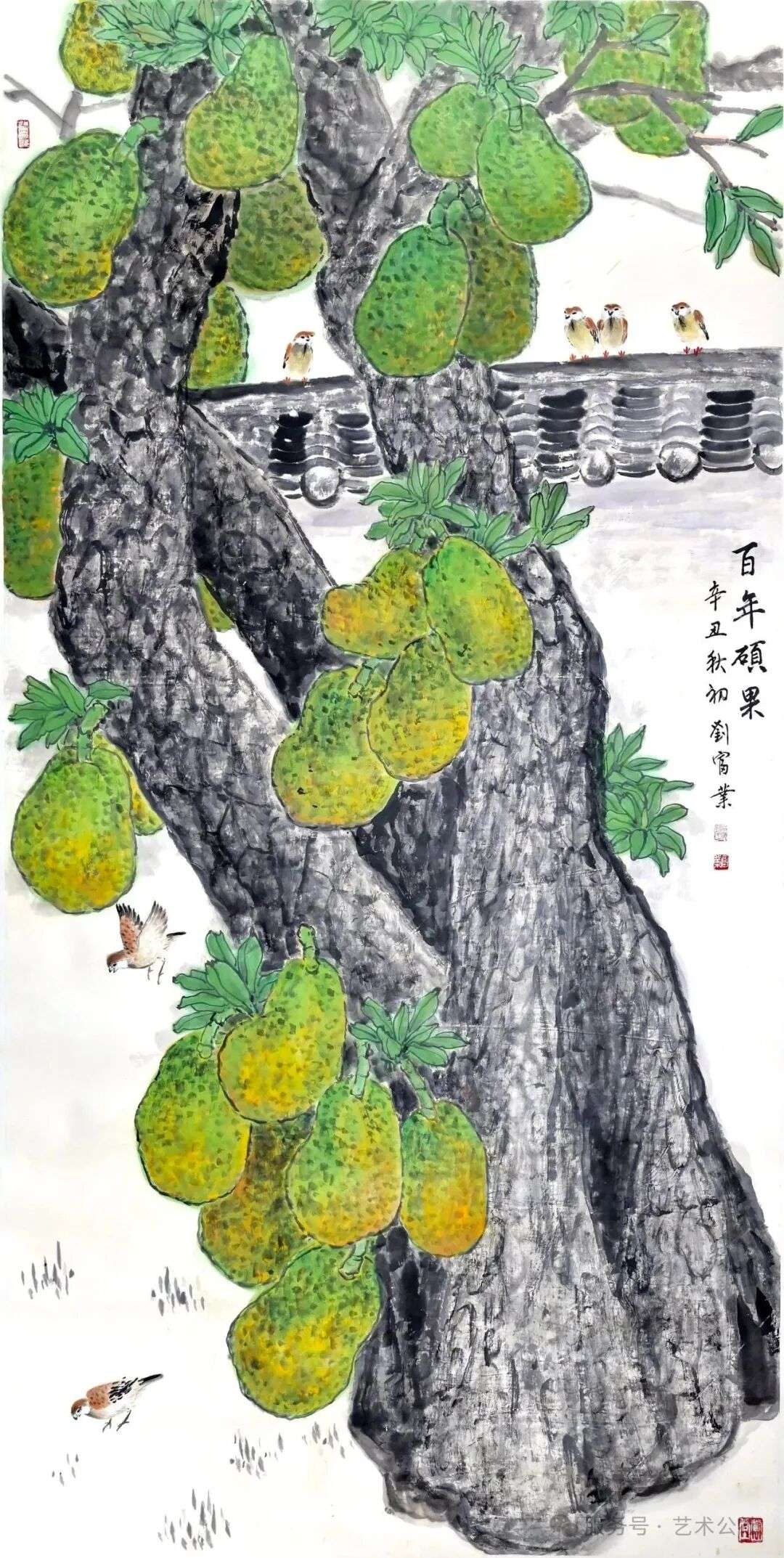

刘富业《百年碩果》 250cmx123cm 2021年

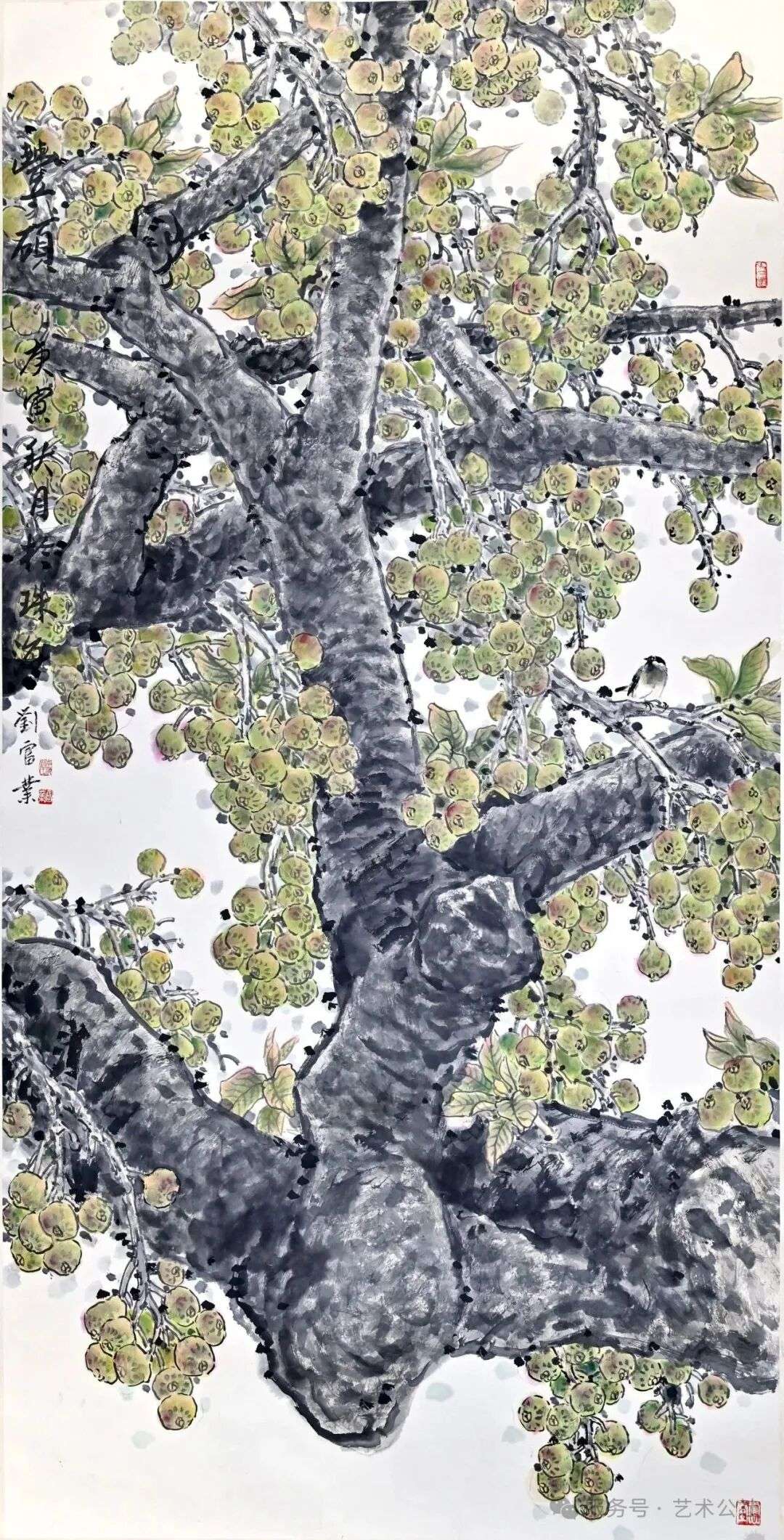

刘富业《豐碩》 245cmx125cm 2010年

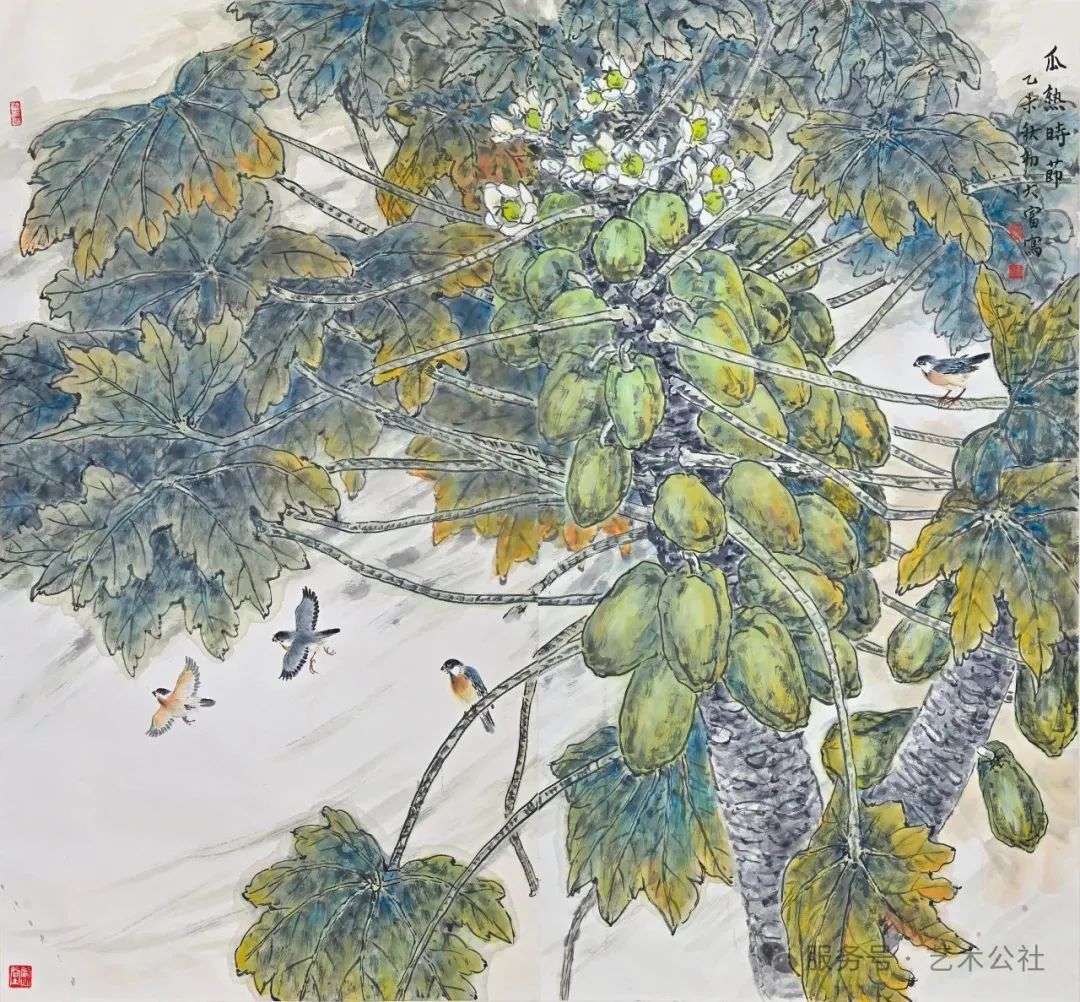

刘富业 《瓜熟時節》 180cmx96cm 2015年

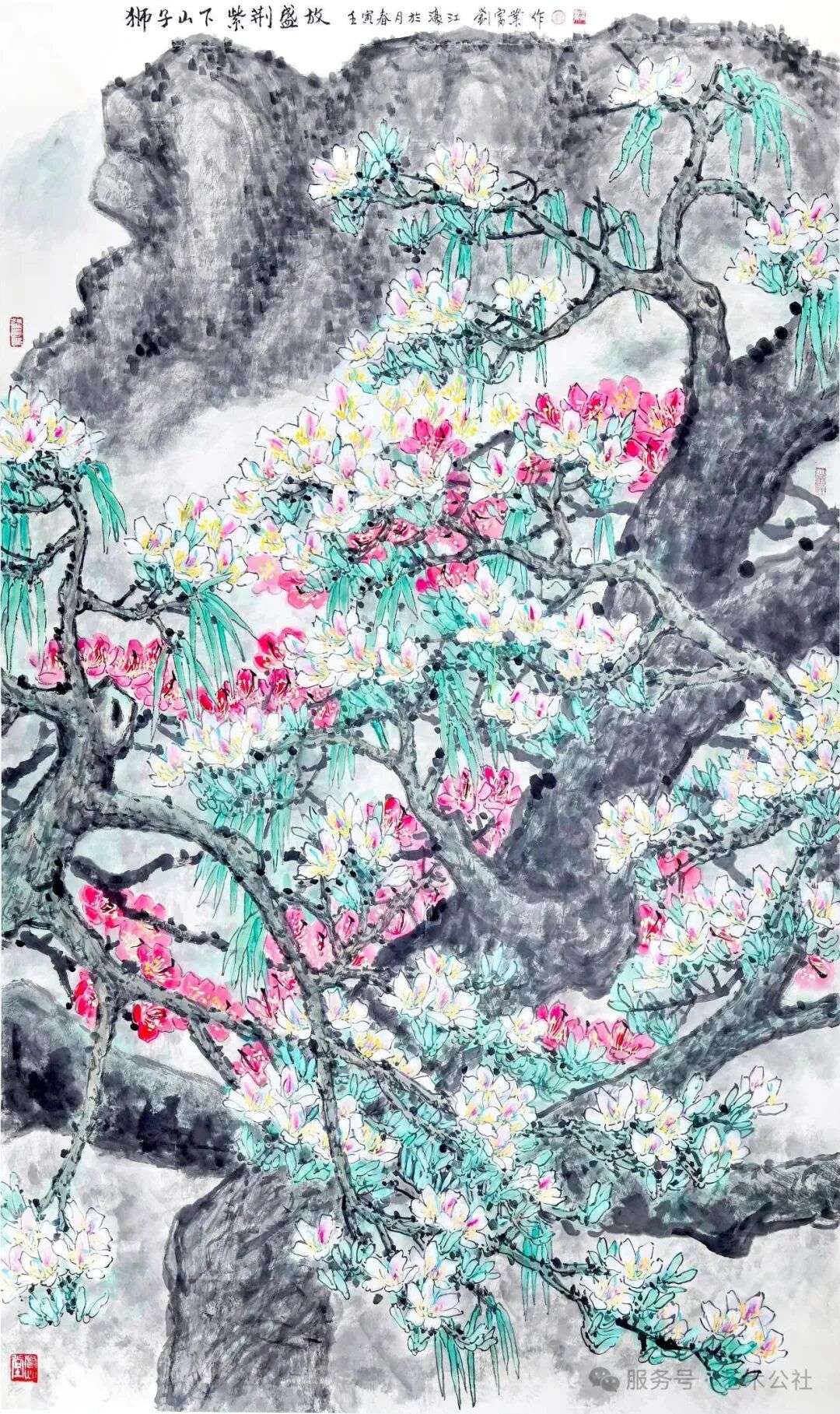

刘富业《獅子山下 紫荊盛放》 208cmx123cm 2022年

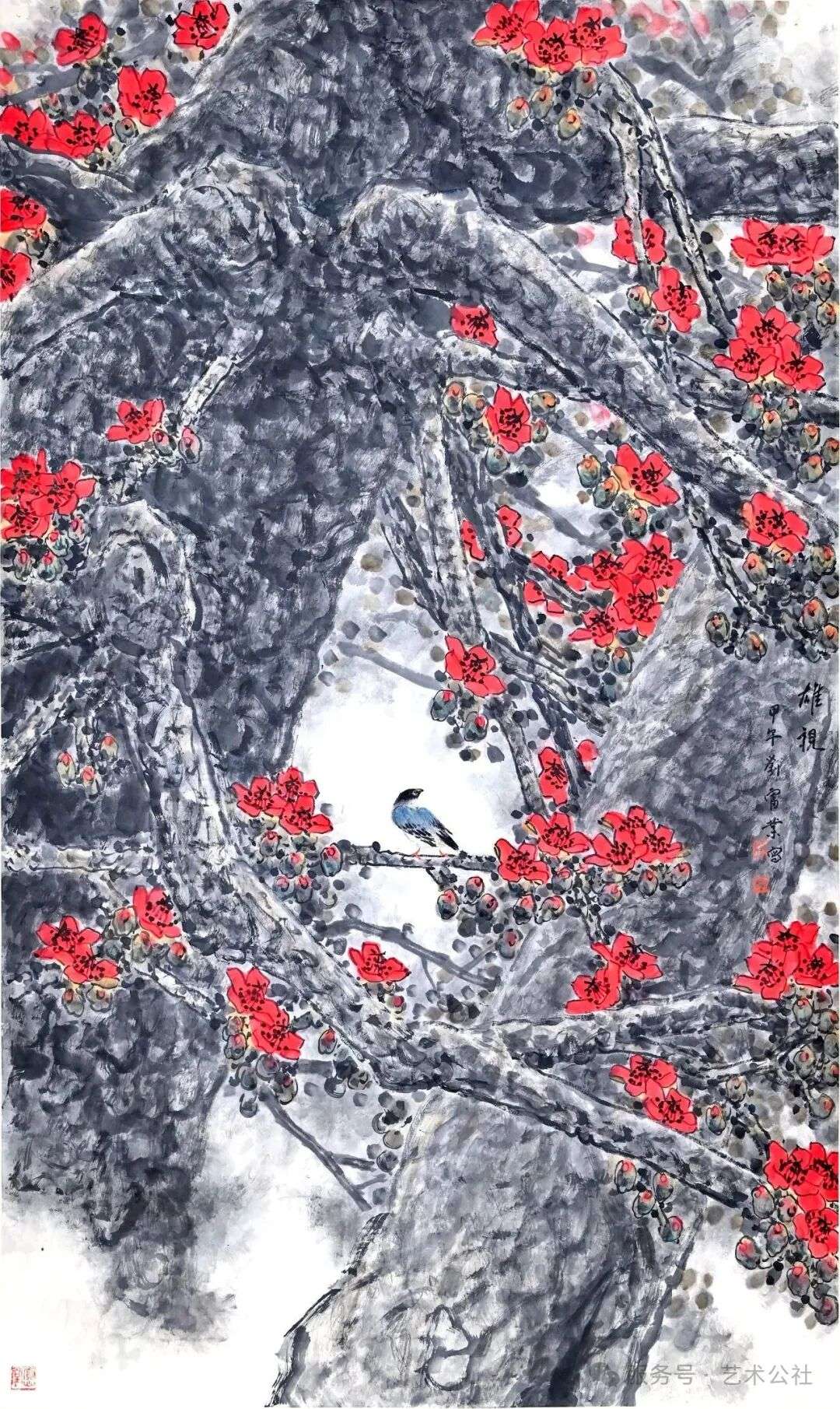

刘富业 《雄視》 206cmx123cm 2014年