清晨七点,林同学站在单元楼门口,深吸一口气。这位16岁的高中生患有轻度脆骨症,虽然无需轮椅,也能忍受一些小磕碰,但他的每一次出行对他来说都需要小心谨慎。他今天的任务是前往离家两个路口的地铁站。这对其他人而言不过十分多钟的步行路程,于他却需绕行更方便的“安全路径”,耗时增至四十分钟。

单元门的台阶成为他需要征服的首个“重力堡垒”。由于设计问题,这个每级约高20cm的灰色石板台阶,可供踩踏的面积很小。同学紧贴粗糙的墙壁,右手死死抓住冰冷的铁质扶手,左脚先试探性地向下探去,触到台阶后停顿两秒确认稳定,随即迅速侧转身体,以一种旁人看来颇不寻常的“螃蟹步”,极其缓慢、一格一格地横向挪动。“通过偏移重心分散受到的冲击力,因为侧身时肌肉群能分担更多压力。”林同学称,这是另一位他所认识的患者教他的诀窍。

穿过两个路口,地铁站入口的自动闸机又成为新的考验。不到80厘米的狭窄通道,对于体重仅48公斤、依靠双拐维持平衡的林同学来说,如同一道充满不确定性的门扉。他熟练地将双拐收至胸前,以30度角侧身切入,右肩几乎擦过冰冷的感应器边框。“正对通过时,传感器可能误判无人而突然闭合”——他回忆道,这个痛苦的认知源于另一个车站闸机突然夹住书包带,导致他胸椎骨裂住院两周的经历。抵达站台后,林同学还有一个引以为傲的设计:他的拐杖加装了自制的探测器。他在拐杖底部贴了一些路上看见的橡胶片,当拐杖底部触及缝隙边缘时,橡胶片会被挤压变形,同时发出轻微的“嘎吱”声,起到预警作用。这个简单的小装置,像一面放大镜,清晰地照出了一个令人痛心的事实:许多表面上“符合标准”的无障碍设施,对于那些像林同学一样骨骼异常脆弱的人而言,安全防护依然如同纸糊。整个城市的通行环境,仿佛默认了所有人都是“摔不坏”的。那些拥有“易碎身体”的生命,就这样被迫在日常空间中,默默承受着因设计盲区而带来的“隐性暴力”。

脆骨症患者在城市生活中遇到的困难,本质是城市规划与真实需求脱节造成的。许多看似合格的无障碍设施,对他们来说依然存在隐患。比如地铁闸机宽度虽然达标,但拄双拐的人经过时还是容易被夹到;设计师觉得美观的抛光大理石地面,遇到雨天就会变成危险陷阱。这些问题的根源在于,城市设计默认以健康人群为标准,忽略了特殊群体的敏感需求。

现代建筑常用的光滑材料加剧了风险。金属扶手、抛光地砖等材质对普通人只是装饰,对脆骨症患者却是潜在威胁。更严重的是,当前城市数据采集多基于健康人群模型,可能忽视了非典型步态者(如拄单拐+双脚移动)的实际风险。

社会认知偏差让问题更难解决。目前无障碍设施多停留在轮椅坡道、电梯等显性需求,却忽视了患者对2厘米台阶、5度斜坡的敏感反应。数据显示,上海这样的超大城市仍存在多处对患者不友好的场所。而市面上常见的护具和拐杖,由于设计时没考虑患者关节活动特点,反而可能造成二次伤害。

要改变现状需要多方协作。医疗机构、高校实验室和城市规划部门可以联合搭建平台,把患者身体数据转化为设计依据。例如,可通过VR技术让设计师体验拄拐行走的平衡难点,或在改造项目中测试新型缓冲材料。同时,开通“毫米级问题”反馈通道,让患者代表参与巡查,及时修正细微隐患。”

这些改进不仅帮助脆骨症群体,还能惠及更多人。智能路面预警系统既能提醒患者避开缝隙,也能为盲人提供导航;新型防滑材料可用于老年人防摔产品;城市风险地图的数据还能辅助整体规划。当城市建设开始关注2厘米落差修正和5度坡度调整,受益的将是所有身体处于特殊状态的人群——包括老人、孕妇、临时受伤者等。

真正的无障碍环境不是单纯满足标准,而是从"合规"转向"包容"。当城市把环境友好度作为衡量文明的新指标,才是真正向人性化迈进的关键一步。要真正消除“隐性暴力”,根本在于社会意识的觉醒:我们需要看见身边像林同学这样“易碎”却坚韧的生命;我们需要理解,一个简单的扶手改善、一个拓宽的通道、一个放缓的脚步、一句充满耐心的“别急,我等你”,都可能成为支撑他们前行的巨大力量。我们要携手创造一个空间更友好、目光更友善、不会因身体差异而带来伤痛与歧视的社会环境——让安全行走、有尊严地生活,成为所有人共享的权利。(王启丞 上海市民办平和学校 11年级)

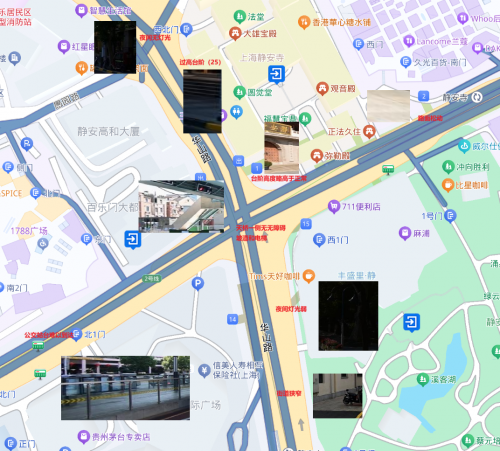

附:上海3个片区无障碍环境风险评估图