“两创”实践是时代赋予高校进行文化建设的重要使命,也是马克思主义中国化时代化的必然要求。创造性转化、创新性发展回答了用什么方法、遵循什么原则来传承发展中华优秀传统文化,并明确了实践方向和实践路径。高校作为中华优秀传统文化传承与创新的重要阵地,应充分运用数字技术优势,从资源整合、课程创新、技术赋能、协同共建四方面发力,为推进中华优秀传统文化“两创”注入时代新动能。

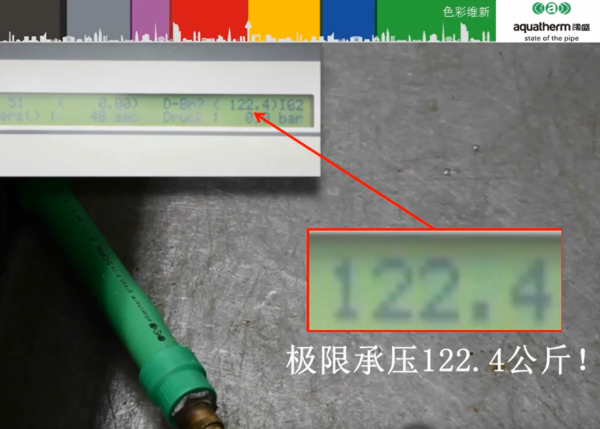

第一,系统推进数字化资源建设,夯实中华优秀传统文化传承基础。高校应充分发掘校内及周边具有地方特色的传统文化资源,利用数字技术进行传统文化资源的数字转化和永久保存。例如运用高清扫描保存古籍,三维建模文物、全息采集非遗技艺等方式,将散落的传统文献、历史文物与濒危技艺转化为可永久保存的数字资源,为后续传统文化资源的开发与利用打下坚实基础。数字化文化资源建设需要高校主动作为,同时也需要社会企业协同共建,从而将中华优秀传统文化资源转化为可持续发展的经济动能。

第二,重视多元课程体系融合,将中华优秀传统文化与教育教学相结合。一方面,高校要将思想政治理论课作为继承和发展中华优秀传统文化的重要课堂,优秀传统文化具有多维丰富、立意深远的爱国主义与文化素材,为思政课提供了丰富的课堂实例,能够切实提升思政课教学实效、激发思政课创新活力。另一方面,高校要注重培养复合型人才,在专业课程教育中融入中华优秀传统文化理论和实践内容,为中华优秀传统文化的当代传播与弘扬培养对口人才。

第三,丰富技术创新应用,提升中华优秀传统文化传播力与互动性。数字技术为中华优秀传统文化的创新发展带来更多的可能性,也为其表现形式的迭代注入新活力,使其更贴近现代受众。高校应利用虚拟现实VR与增强现实VR等技术复现传统节日盛况,让师生身临其境地感受中华优秀传统文化的时代魅力;通过网络手游形式,将传统文化理念植入游戏IP,在趣味与互动中完成中华优秀传统文化的的“潜移默化”;同时充分运用生成式人工智能,辅助师生进行优秀传统文化的“再创作”,如古诗词的现代歌曲化等等,增强中华优秀传统文化对人的影响的社会互动性和自主创造性,进而实现有形文化和无形文化的有效结合。

第四,号召社会多元主体协同,构建开放共享生态。中华优秀传统文化“两创”实践需要多元主体的共同参与,从而打造全社会可循环的中华优秀传统文化现代生态。政府、资本市场、企业及社会各界应与高校协同合作,整合各方资源与优势,形成强大合力,推进中华优秀传统文化的传播与发展。高校可通过校企合作,共建数字文创实验室或实训基地,推动传统文化 IP 开发与商业化落地;政校联动参与地方文化资源普查与数字化保护工程,助力区域文化品牌塑造。(西南石油大学马克思主义学院 赵恒)