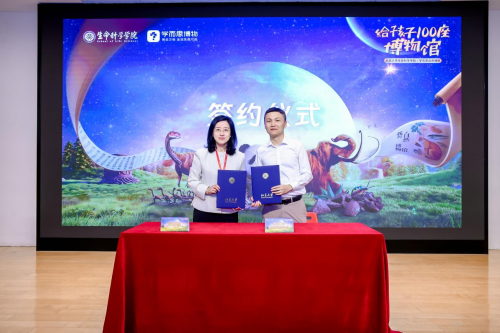

5月18日国际博物馆日,学而思与北京大学生命科学学院携手,正式启动“给孩子100座博物馆”公益项目二期,并同步开启“北京大学基层中小学博物教育可持续发展人才研修班”。这意味着,学而思精心打造的博物馆课程将以更完善的体系,走进更多乡村校园,为乡村科学教育带来新的活力。

回顾一期项目,学而思向全国偏远山区、中西部地区近百所学校捐赠“微型博物馆”,将自然、科技、文史等主题的体系化教具与配套课程送进乡村课堂。这些“微型博物馆”里,亿万年前的化石、珍贵的自然标本,成为学生触手可及的探索对象,也让博物馆课程在乡村生根发芽。众多学校通过开展博物馆课程,在科学教育上取得显著成果,项目校颁奖仪式也为这些努力给予了充分肯定。

然而,乡村科学教育仍面临教具更新慢、师资力量薄弱等难题。为此,二期项目全面升级,构建“硬件支持+师资培养+成果孵化”的科学教育生态链。在持续捐赠“微型博物馆”的基础上,新启动的研修班成为提升博物馆课程质量的关键。由北京大学生命科学学院与学而思博物联合开发的2日的课程培训,从理论到实践全方位赋能教师。

国际欧亚科学院院士郭传杰分析现存问题,北京大学生命科学学院教授贺新强传授特色 “校本课” 开发经验,特级教师郭志滨分享文化与课程融合技巧,学而思博物张丹博士、蒙皓博士联合北京大学孟世勇老师、刘超老师,为研修班教师提供校园实践示范课,助力教师掌握博物馆课程设计、运营等核心技能。

研修班采用“理论学习—成果转化”的模式,完课教师将获得北京大学颁发的“北京大学基层中小学博物教育可持续发展人才研修班”结业证书。在成果转化环节,专业老师指导教师如何搭建科学成果平台、撰写科普文章,学生的实践成果更有机会登上权威期刊。这不仅让乡村教师有能力上好博物馆课程,也为课程成果的展示与推广提供了渠道。

从捐赠“微型博物馆”开启博物馆课程实践,到开展研修班培育专业师资,学而思始终致力于让博物馆课程在乡村发挥更大价值。“给孩子100座博物馆”公益项目二期的推进,将让博物馆课程在乡村教育中持续发力,为乡村孩子打开一扇通往科学世界的大门。