年年芒种,今又芒种,农事中既管收又管种、抢收抢种的繁忙节气。布谷声々催人下地——难忘插队时在沃野中飘动如诵似吟的吴侬软语:“面朝黄土背朝天,低头便见水中天,清净六根方为稻,退步原来是向前”;收获、播种、耕耘,循环往复、周而复始;簔衣、麦饭、菱歌,饱蕴江南民俗和风情。

非遗,把盘古神话、古经古话、童谣民谚,规为“民间文学”类别,一曲五代至今的《莳秧调》,衍传着口耳相传的农耕文纪。我只想说:农民苦,粒粒 章桩 件件皆辛苦!

走到今天,农民几乎一亱蒸发而化为都市城镇化格局下的社区市民。然而,那份对于耕耘的欣喜和期待的绿意,依然潺潺流淌于心田 …

当初由张馆引入上海群文的“敏之体育文化中心”,共同策划首个上海“敏之杯”中老年书画大赛,已是二十多年前的事了。继而得其资助,成就“第13届上海江南之春(敏之杯)画展”,让延续26载的上海群文画坛交出第一本自谋生存的画册,时间已让事件变成了故事,今天叨唠这份“交情"之际,我已成敏之大姊当仁不让的钢粉!

不忘:国乒元老与群文美术

三言两语说不尽“敏之杯”的来龙去脉,应是先有书画大赛后有社区乒乓球比赛。反正,在我记忆中,儿童画 中老年书画;青少年、中老年、社区乒乓 ,学校教育、基层角角甪甪,那里都有她的身影。

生生不息 继续用小球围着大球转动!

获奖作品《昨天 今天:敏之的故事》

《昨天 今天 敏之的故事》这幅作品亦从北京转回上海,最终赠于敏之中心。

中国留学人才发展基金会 国家体育总局宣传司等联袂举办的《祖国为你骄傲:中国百年体育明星风采油画大展》获奖作品。

昨天 今天,掷地有声,“做对社会有益的事”:是的,无论播种收获,她都耿耿于怀!

进学校读书求知识,到工作岗位练技能,搞个敏之杯青少年乒乓赛,还能顺带个儿童画展。是的,随机赋能,那里不是扣好人生的第一粒扣子?

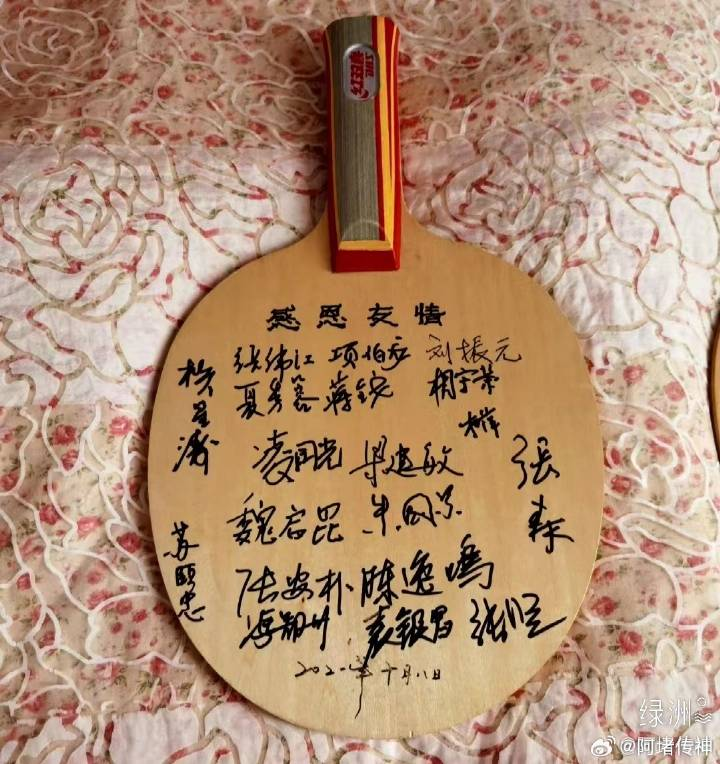

不忘“感恩和友情”:若干年前敏之组织的又一次聚会

郑敏之,幼时就学习乒乓,13岁入选市队,而后国家队、容国团教练、名古屋世乒赛打翻身仗。她和林慧卿、梁丽珍,李赫男等获世乒赛女团世界冠军,捧起"考比伦”杯;又和林惠卿拿下女双世界冠军的“波普杯”。

到了敏之这里,同行不分辈份,一概以“战友”论,其它的称朋友。她对我说,上海的乒坛,人才济济,还有李富荣 、曹燕华 …

"点兵点将,一大批国手都赶来我们这当顾问,级别勿谈有多高”?!

今年,借四届市运会、八届区运会的东风,敏之杯已延续16年,引以关注,普及率越发趋高的原因之一,是倒着从基层做起,逆向思维指导下的周家桥街道俨然已成居民→市民家喻户晓的区→市级的品牌,乒乓球爱好者每年必打卡报名的热点赛事;既高大上又接地气。甚者,包括自闭症儿童也能不例外地共享参与的快乐。

国球进社区,国球进公园,品高质优的技术资源,自觉自愿,自己的事自已做,不求个人报酬的公益志愿者队伍越趋面广量大。本届开幕式时又结识了敏之的朋友,于跃生老师对我,他是第一个报名加入“乓爱星”义工团队的老师+乒乓球爱好者,至今乐此不疲。

初识敏之,运动员丶风风火火,强势甚至还有点假小子腔?其实平易近人,而且,从不居高临下。记得那些个与她一起搞画展的日子,虽与她电话联系不多却印象深刻,在此特撷几句她的聊天语录:

我关注儿童青少年,也关心和研究社区跳广场舞的大妈们,我们组织一个活动,让大家都能兴匆匆来、尽兴而归。回头客,才棒打不散的!

认认真真、小心翼翼地端出一份心意,一如既往、只求把小事做好,却做成了又大又强的好事。

坚韧耐心、目标清晰,做事的手法也一定要很艺术,这和以柔克刚的削球同一个道理,要把社区乒乓赛的这个"弧圈球"削得美美的 …

从道理说,我也属于孤老哈?我的生活准则:大度看世界,从容过生活,成天又忙又累、团团转,但我活得很充实一一太阳,每天都有新的升起!

是的,看着这些资料,让我们一起走近昨天:恕不排序,因我们都有过年富力强!这里更多看到灯火阑珊、一片赤诚之心!

"情绪价值”,一个当下流行的新词,说白了,就是要孛相得开心!走到今天,红与火、爱和善,已远远超出了运动和乒乓球的范畴。集体、个人,休戚与共,从来不对立,而是一种互补共融。

从理论或学术的角度,世界杯→敏之杯,肯定涵盖着物质利益分配的不等量,在于其社会资源分配的均衡和社会感情投入的区别,显然,用社会评价、市民情感体验PK理论实证,百姓口碑和人情伦常的复合因素更显脚踏实地?人类的群体本性,每个社会个体首先是社会的。习惯上,可以排在社会等级序列的末端。然无论思维抑或社会结构,均需有人去实际操作?

听听敏之老师开幕式上的发言,

“我是一个国家培养的运动员”;

“世界冠军的战友们”:

为了青少年 中老年和社区, 益善之事 无偿奉献 …

然后从老市长、肖将军、总理的侄孙女,市教委、校长,美协画家、市队老运动员、爱心义工队员,资助者,多多益善,都是她的挚友,恭恭敬敬,全一一点名鞠躬示谢,甚至一起布置场地的工作人员,都表示由衷的谢枕。

最后,铿锵有力:

“我应该做,我还会继续去做”!

回到本文 芒种《莳秧曲》的起点,唐末五代至今的诗情画意,告示我们追求长远目标的眼界和哲思:谦虚低调、以退为进,可获得更好的发展。

窃以为,走到今天,敏之老师已不仅是名运动员,应该是一个对于文化运行、运作法则的践行者,用对社会文化现象的理解和发展身体力行的社会学家。

苏颐忠 市群艺馆 研究馆员