2024年7-8月,南京工程学院建筑工程学院以“探索传统文化,助力乡村振兴”为主题,“小海豚行动队”和“田园四季队”走访南京、镇江、南通等多地进行调研,希望通过“沉浸式”探索,感受非遗文化魅力,找寻文旅经济创新之路,赋能民族乡村振兴。

躬行实践,感受非遗文化

“小海豚行动队”团队成员率先前往南京非遗馆体验中心,秦淮·非遗馆一直注重保护和传承这些宝贵的文化遗产。实践队员深入非遗馆,在集图文、实物、视听、手作和交流于一体的各个体验区及展演区感受古老文化与年轻灵魂的交融,了解刺绣、扎染、编织等展品背后的故事,金陵的历史风貌也在展品中慢慢展现出来。在展览非遗体验馆之后,团队成员重点开展了竹编画与刺绣两项非遗技艺的制作。

随后,成员前往南通蓝印花布博物馆,南通蓝印花布作为中国传统工艺印染品,也是中国国家地理标志产品。实践团成员们参观南通蓝印花布博物馆,了解蓝印花布的发展历史和制作工艺,欣赏各类蓝印花布纹样和制品,并探究其在形式、应用和工艺技术上的创新和发展。接着,同学们前往南通蓝印花布博物馆研习传承基地学习辨认蓝印花布不同的纹样类型,从刻板、刮浆到染色,每一步都亲手操作,制作了南通特色非遗-蓝印花布。蓝印花布手工艺人打破传统边界,创新性地以蓝印花布为灵感设计各种周边产品,随着中国人民文化自信的日益增强,“蓝印花布”已经成为年轻人追捧的热潮。

对话匠心,探讨文化传承

团队成员也了解到,尽管国家对非遗保护采取了众多措施,但随着现代化和城市化的加速推进,非遗传承人的老龄化和缺乏有效的传承机制,成为非遗文化“活”起来的一大障碍。团队成员来到了镇江非物质文化遗产保护中心,与太平泥叫叫传承人周宝康先生进行了深刻对话,“我每周都会去高校、博物馆等地做泥叫叫的宣讲,给孩子们体验,目的就是为了传承发扬,但是现在的传承人越来越少了啊”。周宝康先生感慨到。寻访团看到了非遗传承人们对待技艺的严谨态度,对品质的不懈追求,以及那份对传统文化的热爱与执着,也更加坚定了他们想要传承与发展非遗文化的决心,这些精神让寻访团成员深受触动。

青春手绘,助力乡村振兴

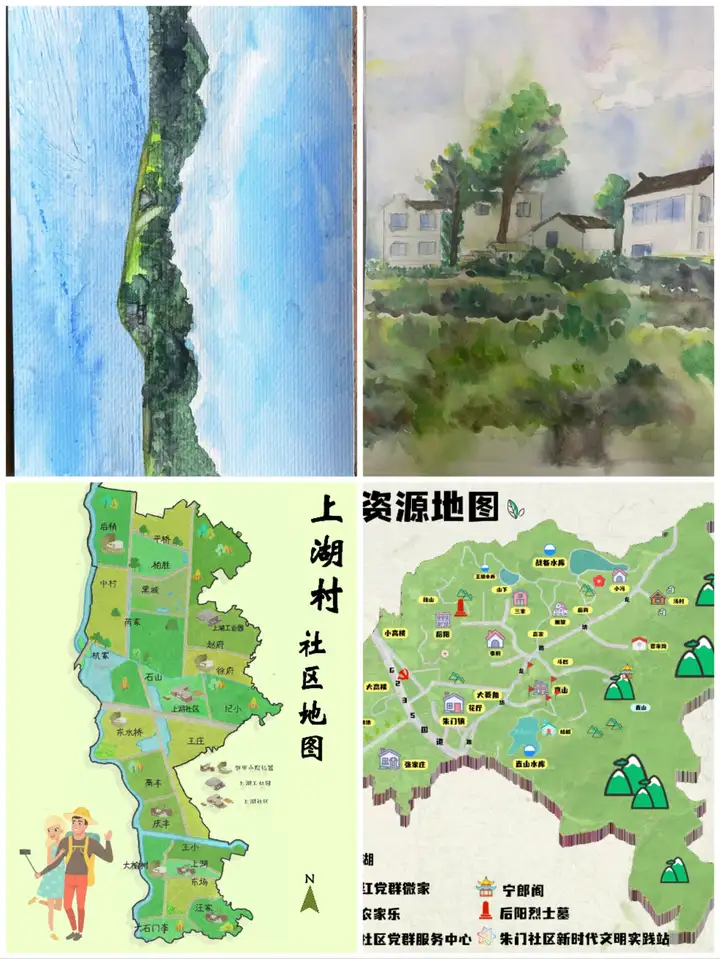

南京工程学院建筑工程学院“田园四季队”暑期社会实践来到南京市江宁区黄龙岘小冯村。在黄龙岘的秀丽山水间,实践队成员充分发挥建筑学专业特长,纷纷架起画板,捕捉着大自然的灵动与美丽。与此同时,同学们也没有忘记自己的环保职责,在写生过程中,帮助村民清理路面交通垃圾,用实际行动展现了新时代青年的责任与担当。除此之外,队员们还帮助社区精心绘制了党建地图。这份生动形象的地图不仅展示了牌坊村的党建工作成果,提升了社区的文化氛围,增强了村民的归属感和参与感。也为当地乡村振兴赋能,展现了青年学子服务社会的热情与智慧。

这次文化探访不仅是一次社会实践的锻炼,更是青年学子与传统文化的一场心灵对话。作为当代大学生,我们应当深入挖掘非遗文化内涵,积极引导,促进非遗文化形态进一步融入现代化表达体系,让传统手工业在乡村振兴中实现创造性转化和创新性发展。