2025年7月,广东海洋大学阳江校区“遗珍探秘”突击队走进阳江,队员们用镜头记录竹编故事,以课堂播撒非遗种子,借展览展现竹编魅力。他们的行动,让古老的竹编技艺在新时代重新焕发生机,也让更多人感受到非遗传承的力量。

为响应乡村文化振兴的号召,助力非遗文化传承与发展,“遗珍探秘”突击队开展了此次关于织篢竹编的实践活动,希望通过一系列行动,让织篢竹编这一古老技艺被更多人了解和关注,推动其在当代的传承与创新。

7月12日,队员们带着崇敬之情走进阳西县织篢镇太平村,专程拜访织篢竹编传承人邓家龙先生。邓先生详细讲解了织篢竹编的历史渊源与独特工艺,并邀请队员们亲手体验竹编制作。当竹扇、小船等作品在队员手中逐渐成形、栩栩如生时,大家真切感受到了这项非遗文化所蕴含的精湛技艺与深厚底蕴。通过此次初步互动,队员们不仅熟悉掌握了竹编的基本技法,深刻体会到传统手工艺的独特魅力,更为接下来的公益课堂活动做足了准备。

图为传承人编制竹编前的准备

7月13日至14日,“遗珍探秘”突击队分别走进阳东伴山溪谷伴山学堂与阳西蒲公英公益成长中心,为孩子们呈现两场别开生面的非遗文化宣讲课。团队队长李咨娴担纲主讲,通过纪录片放映与趣味问答相结合的形式,全方位展现织篢竹编的独特魅力。期间,成员聂诗琪现场示范教学,从如何挑选合适的竹篾到基本的编织手法,一步步细致讲解,带领孩子们亲手制作专属竹扇。指尖与竹篾的交触间,非遗文化的温度悄然传递,那些被稚嫩小手唤醒的竹篾,正携着百年时光的呼吸,在新岁月里继续编织未竟的故事。

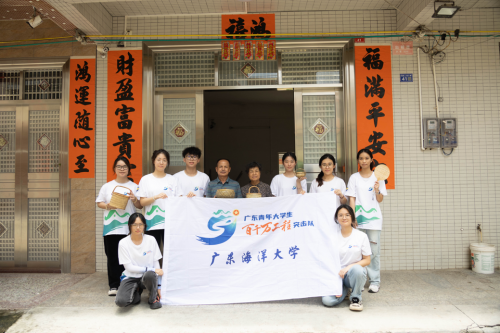

图为公益课堂活动与孩子们的合照

7月15日,阳西县织篢镇综合文化站迎来了一场竹编艺术展览,众多精巧的竹编作品在此集中呈现。展览以文化传承为载体,展示了竹编传承人的匠心之作,有造型古朴的竹篮、精致美观的竹扇、实用耐用的竹筐等,每一件都凝结着传承人的深厚心血与炽热情感。观展者纷纷驻足,有的轻轻触摸竹篾感受其质感,有的仔细观察编织纹路探究其中奥秘,沉浸式感受传统技艺的独特魅力。这场展览不仅让竹编艺术走进大众视野,更使非遗技艺得以生动展现。与此同时,“遗珍探秘”突击队的成员还对话了织篢镇综合文化站的站长,了解到非遗文化传承面临着传承人老龄化、年轻一代关注度不足、推广渠道有限等难题。

图为与文化站站长卢显满进行深度访谈

7月19日至21日,队员们继续跟随传承人邓家龙师傅探寻织篢竹编的奥秘,为其拍摄专题纪录片。在邓师傅带领下,队员们深入阳西县织篢村附近的竹林,全程跟拍从上山伐竹到精编成器的完整流程。邓师傅娴熟地挑选、砍伐、搬运竹子,并向队员们详解选竹门道。在竹编作坊内,邓师傅现场演示劈篾、刮青、编织等工序,竹丝在他指尖灵巧翻飞,器物雏形逐渐显现。队员们用镜头全方位捕捉这些珍贵画面,期待通过纪录片呈现织篢竹编的匠心独运与独特价值。

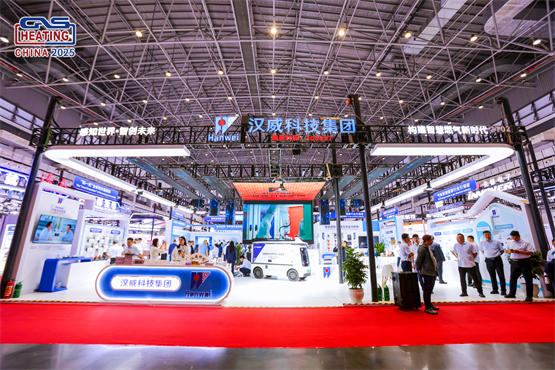

图为遗珍探秘突击队与传承人合照

此次实践活动收获丰硕成果。支教过程中,孩子们对织篢竹编的认知从最初的陌生,逐渐发展为热情参与知识竞赛和动手实践,两场宣讲课共吸引80余名孩子参与,课后不少孩子主动表达了想要深入学习竹编技艺的愿望。而竹编展览现场,众多群众驻足流连,大家在赞叹竹编技艺精妙的同时,对其文化内涵有了更深领悟,活动结束后不少人自发向工作人员咨询学习途径,织篢竹编的影响力持续扩大。所拍摄的专题纪录片,完整记录了织篢竹编从原料采集到制作成品的全过程,为这项技艺的长远保存与传播留存了珍贵影像。

“遗珍探秘” 突击队的实践为非遗文化传承推广提供了有益借鉴。他们将专业能力与非遗传承需求相结合,通过支教、展览、纪录片拍摄等多种形式,多维度、全方位地推广织篢竹编。在活动开展过程中,注重与当地机构和传承人合作,深入了解实际需求和面临的难题,使推广更具针对性和实效性。这种将青年力量与传统文化传承相结合的方式,不仅为织篢竹编注入了新的活力,也为其他非遗文化的传承推广提供了可参考的模式,展现了青年一代在乡村文化振兴中的担当与作为,用实际行动诠释了新时代青年的社会价值。(李咨娴)