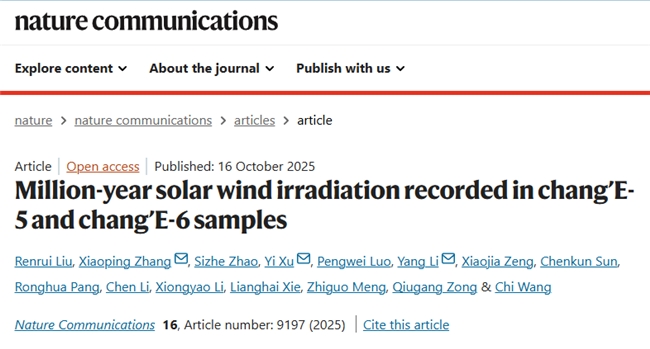

2025年10月16日,澳门科技大学月球与行星科学全国重点实验室张小平、徐懿教授团队在国际顶级学术期刊Nature Communications 发表了题为“Million-year solar wind irradiation recorded in Chang’E#x2011;5 and Chang’E#x2011;6 samples”的研究论文。通过分析嫦娥五号与嫦娥六号的月壤样品,该研究首次揭示了月球正、背面因长期太阳风辐照而产生的显著不对称性。这一发现对于认识月球的长期辐射环境及太空风化过程具有重要意义。澳门科技大学为论文的第一完成单位。

2020年12月,我国嫦娥五号任务成功于月球风暴洋吕姆克山脉采集并返回了最年轻月球样品。2024年6月,我国嫦娥六号任务又成功于月球南极-艾肯特盆地的阿波罗撞击坑中采集并返回人类历史上首份月球背面样品。与采集于月球中-低纬度的阿波罗样品不同,嫦娥样品均采集于月球中-高纬度区域,为全面揭示月球不同地区的空间风化环境、月壤演化过程等提供了重要的参考与不可替代的研究视角。澳科大研究团队获得多批次月球样品并开展研究工作,取得一系列研究成果。

通过对嫦娥五号(月球正面)和嫦娥六号(月球背面)月壤样品的微区分析,本研究揭示了一个关键现象:月球背面样品因太阳风造成的辐射损伤速率高于正面阿波罗样品。这证实了地球磁场能有效屏蔽月球近侧的太阳风,从而保护了正面月壤。此外,出乎意料地发现嫦娥五号样品也表现出异常高的辐射损伤。这表明月壤的太空风化过程不仅受太阳风通量控制,还可能受到其他局部因素的复杂影响,为认识月壤太空风化过程提供了全新的视角。

论文成果的共同第一作者为澳科大博士生刘人瑞、赵斯哲及罗朋威助理教授;通讯作者为澳科大张小平教授、徐懿教授及中国科学院地球化学研究所李阳研究员。宗秋刚讲座教授及王赤院士对该研究进行了指导。研究所使用的嫦娥五号与嫦娥六号样品由国家航天局探月与航天工程中心提供,并获国家自然科学基金(项目编号:12461160265)与澳门科学技术发展基金(FDCT) (项目编号: 0034/2024/AMJ、0021/2024/RIA1、0158/2024/AFJ、0008/2024/AKP、002/2024/SKL)资助。

论文链接:https://www.nature.com/articles/s41467-025-64239-8

澳门科技大学申请获批多份嫦娥五号、六号月球样品

张小平教授(左一)与博士生赵斯哲(右一)领取嫦娥五号、六号月壤返回样品

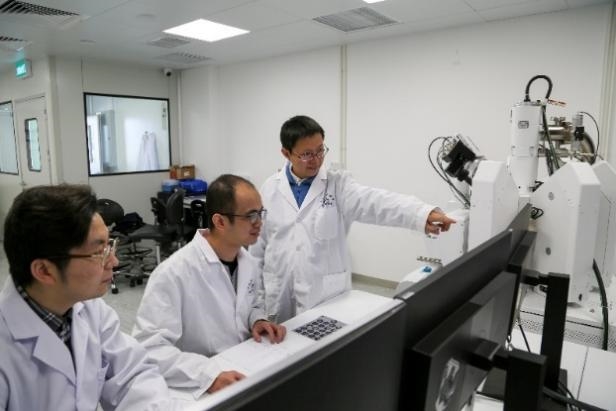

张小平教授(右一)指导博士生刘人瑞(左一)与罗朋威助理教授(左二)开展月壤样品分析