目光自然而然地落在了两个熟悉的名字上:邢和平老师,协会的理事,每次活动中总带着那台用了多年的相机,镜头背后的眼神里藏着对光影的执着;李再红老师,会员群里常分享她拍的市井烟火,画面里总透着一股细腻的暖意。他们摄影多年,作品积了厚厚一叠,像老茶饼,沉淀着时光的味道。我想,从他俩的作品里挑拣,大抵是不会错的。

于是专程回了趟南充。见到邢老师时,他正在整理近期拍的照片,打印出来的样片在桌上摊开,像一片凝固的天空;李老师则刚从郊外采风回来,相机包上还沾着草叶的清香。说明来意后,两位老师眼里都亮起了光,那是创作者面对展示机会时,最纯粹的期待,像孩童望着橱窗里的糖。

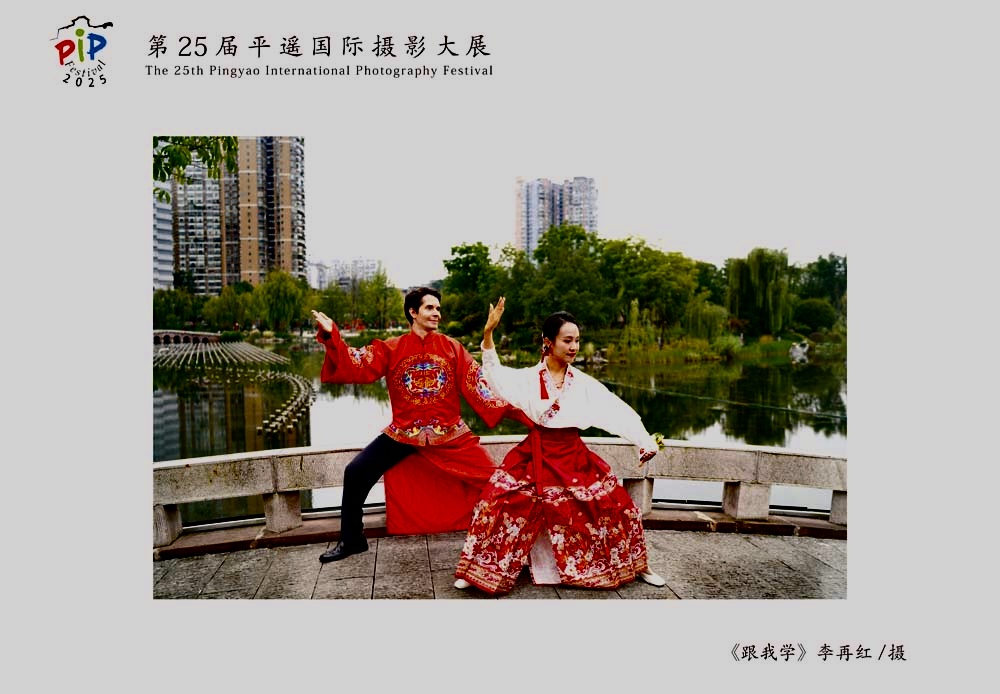

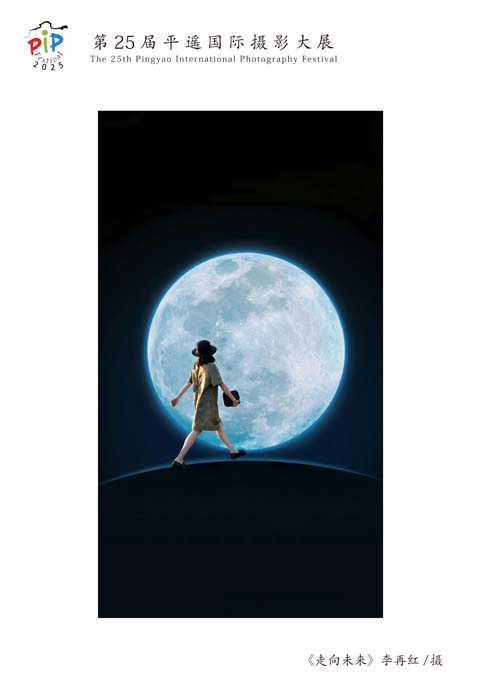

第二天,邮箱里就收到了他们发来的照片。邢老师的作品里,有晨曦中掠过雪山的鹰,翅膀划破云海的瞬间被定格得惊心动魄,羽翼上的光泽仿佛能穿透屏幕;有暮色里的古镇,青瓦上的炊烟与远处的山峦晕染成一幅水墨画,连空气里的湿润都能从光影里读出来。李老师的镜头则更贴近生活:巷口修鞋匠专注的侧脸,阳光透过树叶落在他花白的鬓角,一针一线里都是岁月的安稳;菜市场角落堆着的南瓜,橙红的色块在斑驳的墙前铺展开,带着泥土的呼吸感。

我对着屏幕一张张筛选,指尖划过那些凝固的瞬间,像在触摸他们镜头下的世界。最终挑出六张,按大展的要求重新拟了名字,征得两位老师同意后传过去。发送邮件的那一刻,窗外的风正好掀起窗帘,心里竟有了种目送孩子远行的忐忑。

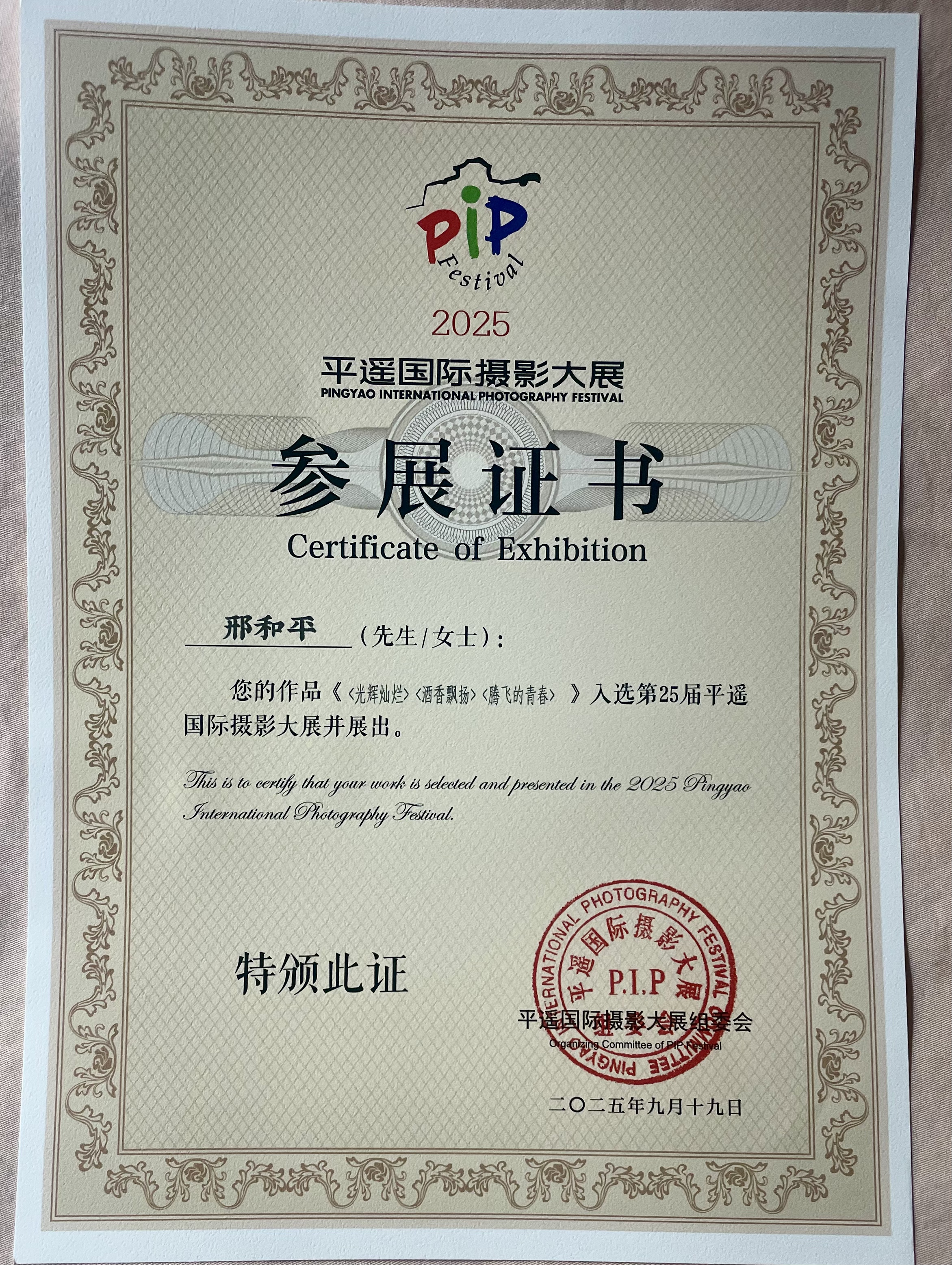

一周后收到组委会的消息,六张作品悉数入选。后来看到他们发来的入展通知书,红色的印章盖在纸上,像给那些光影瞬间镀了层郑重的金边。两位老师没能去平遥,组委会发来的展览实景里,他们的作品挂在古色古香的展墙上,与来自全国各地的影像并肩,在平遥的阳光下静静发光。“2025平遥国际摄影大展”留下他们的作品,也留下了他们姓名:邢和平,李再红。

更没想到的是,展会结束后,一位策展老师看中了这六幅作品。它们又跟着去了山西介休市,去了江西省南昌市,在不同的城市与不同的目光相遇。最后,介休市文联郑重地收藏了它们——这些曾藏在相机存储卡里、打印在相纸上的瞬间,终于有了更长久的归宿。

看着这一路辗转,忽然懂得,好的作品从不是孤芳自赏的私藏。它们需要被看见,被审视,被不同的目光打磨,才能显露出真正的分量。

就像邢老师后来遇见我时说的:“这次参展,才看清自己的不足。往后要更沉下心,往一直关注的题材里钻,拍出更有筋骨的东西。”话语里没有骄傲,只有穿过喧嚣后的笃定。看着这位摄影界的大哥,我脑海里浮现出邢老师获金奖的画面,希望这样的画面尽快变得现实。

遇见李再红老师时,她笑着说:“最近,看了许多摄影书籍,才知道原来摄影的书有那么多门道,得慢慢读,慢慢拍,把学到的本事用起来,用在工作上,也给身边人多留些念想,这样才算没白摆弄这相机。”她的话像杯温水,落在心里踏踏实实的。望着这位漂亮的税务干部,我在想,她除了拍短视频一流外,摄影技能也这么出众,今后在光影的道路上应该是前程似锦。

我忽然明白,这次推荐不只是完成一份嘱托。更像是见证了一场关于热爱的生长——从按下快门的瞬间,到走向更广阔的天地,再回到创作者心里,催生出新的向往。而我们每个人,不也在这样的循环里慢慢成长吗?把自己的热爱拿出来,在交流里看清方向,在不足里积蓄力量,如此,每一步才走得更扎实,每一份坚持也才更有意义。(袁浩)